原因帰属の4つの視点「批判的思考」#21

クリティカルシンキングシリーズの続きです。(+10,+20)

前回は、自己奉仕バイアスを説明しました。今回は、自分の行動を帰属するときに参考になる4つの視点をご紹介します。この4つの視点を持っておくだけでもムダに悩む回数が減り、建設的な思考がやりやすくなりますので、使ってみてください。

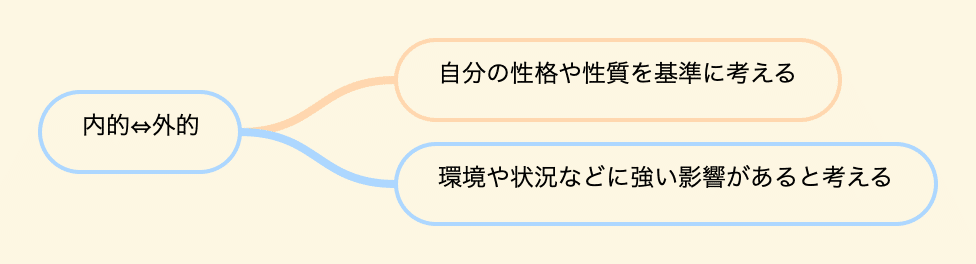

1.内的⇔外的

テストで高得点を取れたのが、自分の努力次第と捉えるか、テストがカンタンだったからと捉えるかの違いです。言い換えると、自分に焦点を当てるのか、環境に焦点を当てるのかの違いとも言えるでしょう。

どちらに帰属しているか区別するだけでも、まちがった原因を帰属しにくくなります。自己都合で帰属しないように注意しましょう。

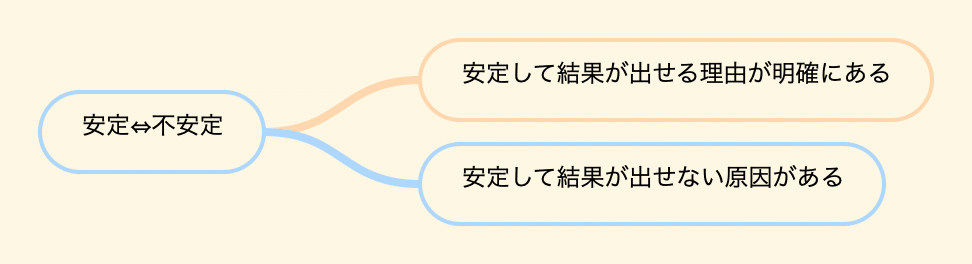

2.安定⇔不安定

テストで高得点が取れたけど、今後も高得点を取り続けられるのか、それともたまたま高かっただけなのか、どちらが正確なのかを判断するときに使う視点です。そのテスト科目は得意なので、これからもそのテストは良い点数が取れそうだとします。

この安定性がわかると、テストで高得点が取れた理由が内的か外的かの区別もしやすくなりますよね。高得点を取れたテストの科目が得意だったから(内的)と原因推測できるのであれば、そのテスト科目は今後も良い点数を取りやすい(安定)のです。

3.全体的⇔状況限定的

テストで高得点だったのは、自分の得意分野だったからではなく、自分の知能が高いから叩き出せたと判断するとしましょう。英語で高得点だったからと、学業全体で高得点が取れると考えるようなものです。

しかしもしほんとうに知能が高いのであれば、他の科目でも高得点を叩き出しているはずです。要するに全体的なのか状況限定的なのかの視点で考えると、状況や分野に依存する原因帰属なのか、それ以外なのかを判断しやすくなるのです。

テストで高得点だったのはその科目が得意分野だとすれば、他の分野でも良い成績が出せるとはかぎりませんよね。

4.コントロール可能⇔コントロール不可能

言葉通り、その原因は自分で管理できるのか、それとも不可能かを判断する視点です。自分でなんとかできる原因であればコントロール可能。逆に自分ではどうにもできなければ、それはコントロール不可能と言えるのです。

たとえば、テストの成績を上げるために勉強する時間を増やすのはコントロール可能ですけど、テストの問題を知ることはできないですよね。

原因帰属は複数の視点から行う

この4つの視点は、どれも独立して使うものではありません。どのキーワードも交わっており、複数で意味を成す場合もあるのです。

今まで話してきたとおり、原因を帰属するのはむずかしく、因果関係を正確に捉えるのは至難の業です。原因帰属がむずかしいのは、原因を帰属するための明確な軸が存在しないことでしょう。上にあげた4つを使っても原因をはじき出せない因果関係もたくさんあります。

だからといって原因帰属を感覚でやっていいわけではありません。フレームワークと同じで、先人が築き上げてきた知恵を借りればいいのです。クリティカルに思考しやすくするには、多角的にその物事を観察し、良質に考えなければいけません。

その過程で、この4つの要素は役に立つと思うのでぜひ使ってみてください。ちなみに4分割にして使ってみるとこんな感じ。思考が格段に整理しやすくなるはずです。

チャートとして使うのも便利で、以下のように1つずつにYes/Noで答えていくのもアリ。その過程でどこに帰属すればいいか、大体の見当はついていきます。

まちがった原因を帰属しないためにも、この4つのキーワードは足切りとして使っていきましょう。注意点としては、この4つを通せば正解にたどりつけるわけではなく、正解を見つけやすくなるだけなのです。

まとめ

ケリーの立方体のように、自分の原因帰属を確かめるときのフレームとして4つのキーワードを覚えてくと便利です。原因を帰属し始めたら、まずこの4つの要素は考慮に入れること。

いくつかの視点で考えれば、その原因帰属が合っているかまちがっているのか、そもそも考える必要のない原因なのか、などなどいろいろわかってきます。ぜひ習慣にしてみてください。

【考えてみよう】

直近で失敗したことを思い出して、その原因を4分割にして洗い出してみよう。

読んでいただきありがとうございます。これからも読んでもらえるとうれしいです。