今を”生きる”音楽の物語 ~Mr.Children『SOUNDTRACKS』より~

2020年がもうすぐ終わりを迎える。

末に0が付く年って、10年単位といえるように、いい区切りのひとつとして捉えられる。10年前と今を比べて、時代の進歩や歴史を感じるように。

その時と今を見て、10年前は目新しくて、今では一般的に使われる言葉に何があるんだろう?と考えることがあった。「今でしょ」、「インスタ映え」、「ワンチーム」とか、色んな流行語や時事的な話題を思い出す中で、とある言葉を思い出した。

今では普通に用いられる言葉に「終活」というものがある。自分の人生をどう締めくくるのか、生前に財産分与を決めたり、お墓を買ったり、エンディングノートを書いて今やりたいことを明確にしたり。そんなことを行い、自分自身がやりたいことをはっきりさせる。それが「終活」というものだ。

一見、音楽とはかけ離れた話題を取り上げてみたが、今回のアルバムにまつわるキーワードには、この「終活」の根本に似たようなものを覚える。

「終わりを意識することで今やりたいことをはっきりさせる」とか、「死を知って生を知る」とか、そんな人間の根本的な問いかけを見るような、感覚を、このアルバムを繰り返し聴いていると、少しづつ感じて、今のバンドの見ている方向を思うのだった。

「このアルバムで最後にしたい」

そのバンドのボーカリストは、そのアルバムのインタビューでこのように語った。それは、人によっては重く受け止められて、人によっては大きな期待の意味を持っているように思うこの言葉。

ひょっとしたら、その理屈は前述の話に近いのかもしれない。そんな所以を感じたのは、そのトレーラー映像を観た2020年11月中旬のことだった。

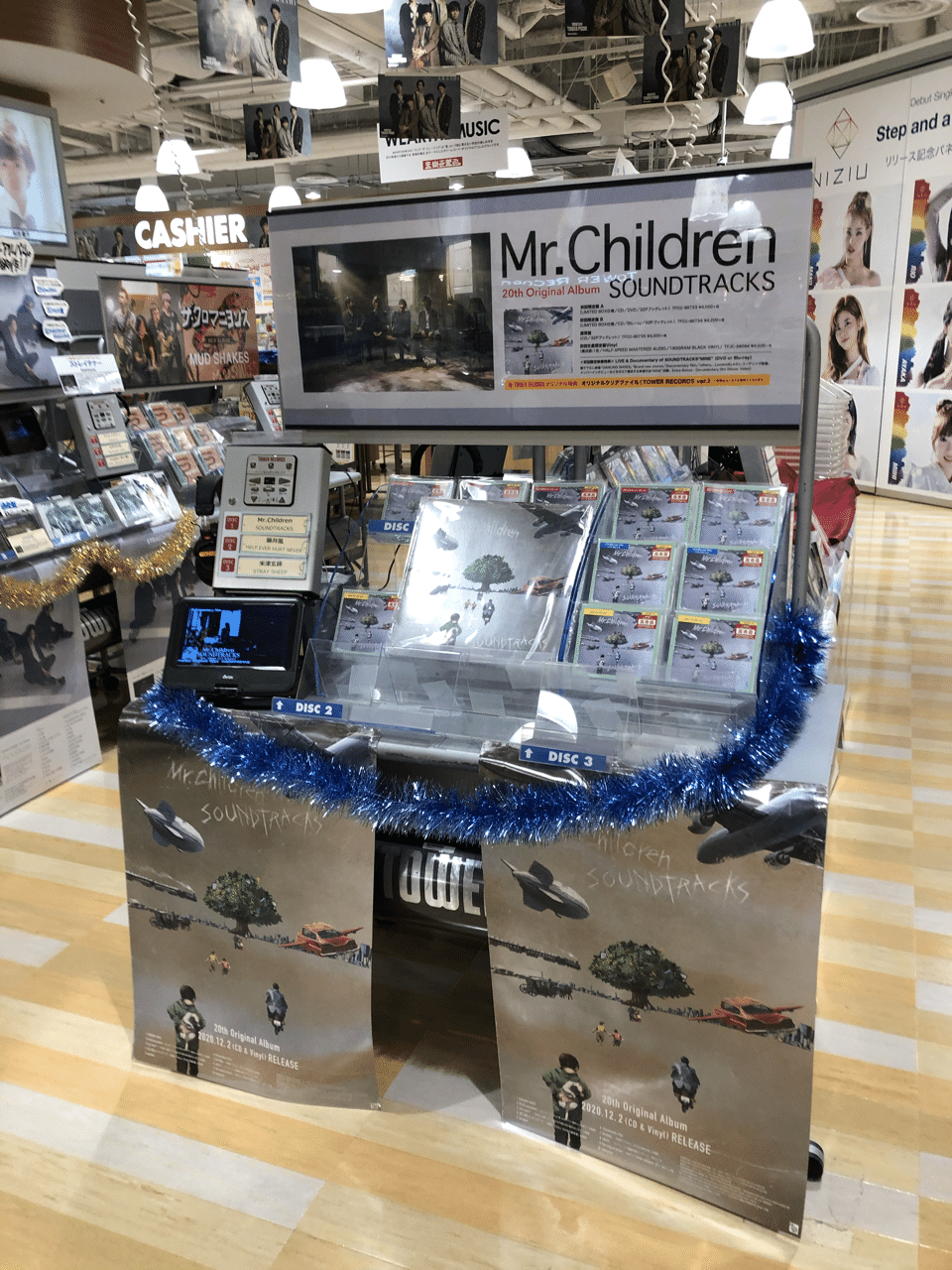

12月、CDショップにて。

2020年12月1日、大阪・梅田駅。

この日、私の胸は高鳴っていた。

この4年間、私は通販を使うことが多くなった。家に居ながらも、買ったものが届くという利便さで、Amazonやセブンネットには様様といえるほどお世話になっていた。CDを買うことも、通販が常となっていた。

そんな私は、久々にCDショップに居た。

この日は火曜日。

俗にいう”フラゲ日”だ。

CDショップは小さなお祭りのようだった。

梅田のタワーレコードは、2020年最後の月のCDで湧いていた。大ブームのNiziUがデビューしたり、大躍進のバンド・King Gnuのシングルが並んだり。やっぱり、CDショップって良い。見ているだけでドキドキする。そんな人気アーティストの新譜が並ぶ中に、この日のお目当ては並んでいた。

この日、私はあるバンドの新作を買いに来た。

今どきサブスク配信が主流となった時代において、このバンドが新しいアルバムを出すということが、大きな話題となること、CDショップやSNSがお祭り騒ぎみたいに盛り上がることは、もはや必然のことかもしれない。

この国において、このバンドの存在はとても大きい。まもなくデビューして30年を迎えるバンドの音楽は、様々な人たちを鼓舞し続け、多くのアーティストに大きな影響を与えてきた。だから、日本の音楽シーンにおいて、このバンドの動向やアルバムの内容は、大きな注目の的となっている。それを示すような日が、この日のことだった。

その注目の中にいたバンドこそ、今回の主役・Mr.Childrenである。

序章;Mr.Childrenの足音

Mr.Children、言わずと知れた国民的ロックバンドだ。

メンバーは、ボーカル・ギターの桜井和寿、ギターの田原健一、ベースの中川敬輔、ドラムの鈴木英哉の4人で形成されている。1992年のデビュー以降、ボーカル・桜井の紡ぐ歌詞と観客を巻き込むバンド全体のアグレッシブな演奏・パフォーマンスで、多くの人を惹きつけてきた。

もし「ミスチルの曲で何が好きですか?」と問われたのなら、十人十色の答えが返ってくるだろう。『innocent world』、『Tomorrow never knows』、『名もなき詩』、『終わりなき旅』、『Sign』、『Gift』、『HANABI』、『366日』、『足音~Be strong』、『himawari』... 歴代の名曲たちを片っ端から並べてみたが、時代ごとに代表曲といえるような曲たちが上がることに衝撃を覚える。

こんなバンド、日本だったらサザンオールスターズかB'zかMr.Childrenか... と、いま私が思い付いた限り、そんなことが可能なアーティストって片手で数えられるくらいしか出てこなかった。それだけ、彼らは日本の音楽シーンにおけるトップランナーの1組であり、誰もが認める"国民的ロックバンド"という地位を確立したバンドだと思う。

そんな彼らの輝かしいキャリアは、ここでは長すぎて載せきれないから、そこは最近発売された書籍『Mr.Children 道標の歌』(小貫信昭 著・水鈴社)を読んで目の当たりにしてほしい。今回は、ここ5年程の彼らの歩みを大まかに振り返ってから、アルバムの話に突入したいと思う。

2015年からの物語

2015年、彼らは大きな一歩となる意欲作を発表した。『REFLECTION』と名付けられたこのアルバムで、彼らが挑戦したのは、セルフプロデュースというものだった。1992年のデビュー以降、楽曲制作ではプロデューサーの小林武史と二人三脚で曲を生み出していった。近年では、ライブのキーボードでも参加してもらうなど、小林武史は「5人目のメンバー」といわれるほど、ミスチルにとって大きな影響を与えてきた。そんなプロデューサー・小林武史から離れて、自らの手で曲を制作し、届けることに挑んだのが、このアルバムだった。

新しい制作体制で作られた曲の中には、ドラマ主題歌に起用された『足音~Be strong』やアニメ映画主題歌となった『Starting Over』などが収めた。これのアルバムを引っ提げて行われた全国ツアーはアリーナ・スタジアム含め、推定で約112万人を動員し、その年の最大ライブ動員を記録する結果となった。

2017年、デビュー25周年を迎えたこの年、過去最大規模となる全国ツアー「Mr.Children DOME & STUDIUM TOUR 2017 Thanksgiving25」を開催。25年間のヒット曲が詰まったセットリストで、ファンに感謝を伝えた。

2018年、彼らは19枚目となるアルバム『重力と呼吸』を発表した。このアルバムで彼らは「バンドとしての音作り」を意識したと語っている。それは、新しい若手が活躍している中で、キャリアが25年を超えたバンドが示したい覚悟や意地、ロックバンドとしての叫びを込める思いがあったという。

このアルバムを引っ提げて行ったアリーナツアー「Mr.Children Tour 2018 重力と呼吸」では、バンドとしての音を強く打ち出したセットリストやパフォーマンスが披露された。翌年・2019年に行われたドームツアー「Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"」では、アリーナツアーで培った音の力強さと叫びがより増して、スタジアムバンドとしてのMr.Childrenの存在を証明するなど、このアルバムは彼らにとっての大きな軌跡が刻まれる1枚となった。

このドームツアーのアンコール最後の『皮膚呼吸』を歌う前、桜井和寿はこのような話をした。

このツアーが終わったら、僕たちはロンドンにレコーディングをしに行きます。(中略) 結成して30年にもなろうとするバンドが、令和の時代に心を1つにできるような、そんな楽曲を作りたいなって思っています。

(Mr.Children『Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"』より抜粋)

この言葉をファンに届け、彼らはロンドンへ向かった...

第1章;ロンドンから届いた青いCD

2020年3月4日。

そのシングルCDは写真やイラストが描かれたものではなく、ただ青い色に染まった紙ジャケットの1枚であった。約2年半ぶりにリリースされたシングルCD『Birthday / 君と重ねたモノローグ』は、そんな第1印象から始まった。

発売当時、公開が延期になってしまったアニメ映画『ドラえもん のび太の新恐竜』のW主題歌として起用された2曲だったが、この曲の中にはこの映画に寄り添った部分のほかにも、注目するべきポイントがあった。

それは、バンドのグルーヴ感の話だ。

聴いたことないMr.Childrenの音

高揚感を持つメロディと全体に迸る疾走感が印象的な『Birthday』、温かみのある音と優しさを帯びたメロディが包み込む『君と重ねたモノローグ』の2曲は、両方とも違う属性を持っている。

しかし、この曲を聴いたとき、感じたことのない感覚に襲われた。

「これ... ミスチルの音なのか?」と。

アルバム『重力と呼吸』までのMr.Childrenのアンサンブルと、『Birthday / 君と重ねたモノローグ』でのMr.Childrenのアンサンブルは、まったく別物であるように感じたからだ。

その違いって一体何だろうか?

例えば、アルバム『REFLECTION』以降の楽曲群を例にしてみると、『進化論』や『未完』のように、メロディや歌詞の展開に合わせて、アレンジが頑丈に施されて、曲を構築しているものが、恐らく私たちが耳に馴染んでいたMr.Childrenのアンサンブルだったと思う。

バンドの音を追及した『重力と呼吸』でも、『SINGLES』や『皮膚呼吸』のように全体の流れや展開に応じてアグレッシブに音が展開していく。これらにあったものは、メロディと演奏、アレンジが三位一体となって全体のグルーヴ感や曲の根幹を紡いで、曲を構築している音楽だった。そんな音楽やグルーヴ感に、私はMr.Childrenらしさを感じていたと思う。

一方、『Birthday / 君と重ねたモノローグ』のアンサンブルは、メロディに対する全体のアレンジが控えめになっている印象があった。スネアの音やギターのストロークが曲全体に華を添えるわけではなく、ひとつひとつの音が際立ちながらも、曲全体に色が添えられる。そんなアレンジが、この2曲には収められている印象を覚えたのだった。

例えば、『Birthday』の場合、バスドラムのキックがメロディの中にある鼓動や躍動感を演出し、途中から入るベースやギターの音が歌詞にある感情の変化や景色の転換を果たし、ストリングスの旋律が高揚感を高めていく。そして、それらが桜井の歌うメロディにしっかり寄り添っている。これらは、前述のグルーヴ感と似たことを話しているが、大きく違う点が、それぞれの音がしっかりと存在して、曲が成り立っているということだ。ギターの音、ストリングスの旋律、それらひとつひとつが生々しく存在し、曲全体の空気感を彩っている。

そして、何より今までのMr.Childrenの曲以上に、桜井の歌が全体をリードして、曲を作っていることを感じる。今までの曲がメロディ・アレンジ・演奏の三位一体となって紡がれていたのなら、今回はメロディがリードする中で、アレンジや演奏が歌詞に紡がれていない曲の世界観を書いている。そんな音作りが、このシングルには感じることができたわけだった。故に、音の生々しさや楽器の音が際立つサウンドメイクが施されたのだろうと感じたのだった。

このシングルのフライヤー(宣伝用のチラシ)に掲載された作品の紹介分の中に、このような言葉が存在した。

《僕にとってはじめての読書。はじめて好きになった本。はじめて感動で泣いた本》《ドラえもん50周年、そして僕も50歳になる年に、運命の再開ができた事に心から感謝です》という桜井のコメントからも、自らの「原風景」と「今」を音楽でつなごうとする意欲は十分に伝わってくる。が、今作の2曲において何より際立っているのは、移ろいゆく時代の中で桜井が体現してきた「我思う、故に我在り」的な哲学が、磨き抜かれた強さだけでなく、イノセントなまでの衝動と豊かな情感をもって響いてくることだ。

(中略) Mr.Childrenが新しくなるということは、その音楽が流れるこの時代も、その歌を聴く僕らも、何度だって新しくなるということだ。

(高橋智樹 作「Mr.Children『Birthday / 君と重ねたモノローグ』フライヤー」より)

2020年春に届けられた1枚は、彼らの新しいチャプターを期待させる、そんな音とともに始まったのだった。しかし、そんな春は未曽有の春であったことは、言うまでもないことだった。

第2章;「生と死」を生々しく知る2020年

2020年、この1年は人類の歴史において大きな1年であったことは、年末を迎えた12月に振り返っても、言うまでもないことだろう。未知なる新型ウイルスの感染拡大によって、生活の在り方や人との繋がり方が大きく変化してしまった。

このウイルス騒ぎがもたらしたことには、その生活様式の変化やカルチャーの在り方に対する問いかけなどの、価値観の変化だけではないと思う。その中にあったことに、今ある「生」そのものへの問いかけがあったように思う。

例えば、この事態がもたらしたことのひとつに、職を失うといった生活の術の変化といったものがあった。それによって、自らの存在意義って何なのかと考える瞬間があったように思う。

例えば、距離を取らなければいけないということで、なかなか会えなくなってしまった人がいるとする。画面越しに会える人もいるが、生で触れることができないでいる中で、互いの関係性のことや今ある自らの孤独を知った人もいるかもしれない。

これらを問うときに、人は今までで生活する中で感じることのないような「生」というものの本質を問うことになる。そこについて回ることに、対局の存在となる「死」というものがある。今まで普通にできていたことができなくなる。何かを失うことに、自らを重ねて、生きることを問う。

これに似たような言葉に、「メメント・モリ」という言葉がある。「死を忘れることなかれ」という言葉には、本来「今を楽しめ」という意味が込められているという。「明日は死ぬかもしれない、だから今を楽しめ」という言葉は、思えば1996年のシングルのサブタイトルでもあった。

未曽有の1年。生きることをいつになく生々しく知った1年。

その先にあるものに、何を問うのだろうか?

第3章;新しい"気付き"、より一歩進むための音

話の時計を2020年12月に戻そう。

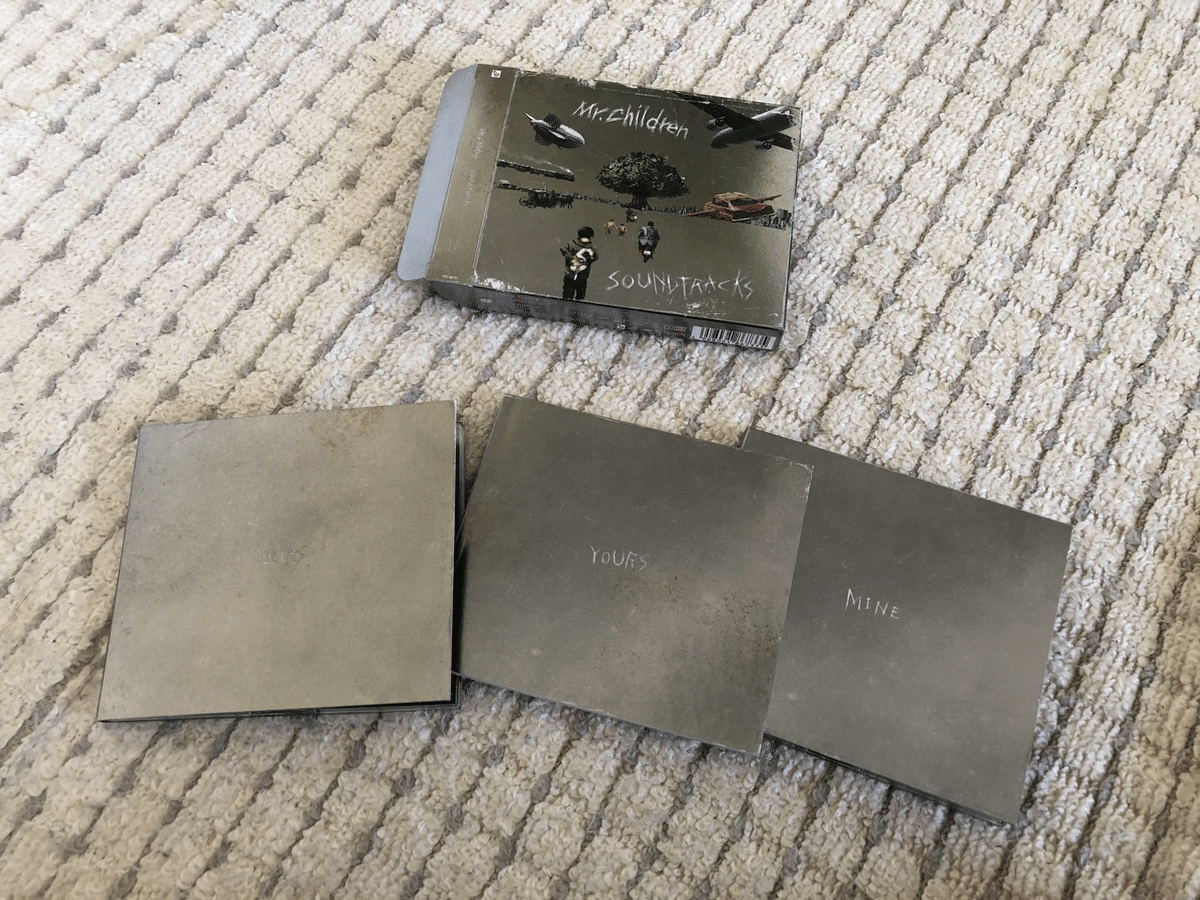

今、手元には新しいアルバムCDがある。

それこそ、今回の話のメインテーマ『SOUNDTRACKS』だ。

前作『重力と呼吸』以来、2年2か月ぶりに放たれたこのアルバムは、前述の通り、ロンドンで収録された10曲が収められている。ここに入っている音は、3月のシングルで感じたように、今までのMr.Childrenの音とは全然違う、バンドの新しい音に包まれていた。

そもそも、どうして彼らはロンドンでレコーディングをしようと思ったのだろうか?どうして、2019年のドームツアーで高らかにこれからのバンドのことを宣言して、日本から遥か遠い国へと旅立っていったのだろうか?

これには、田原健一(Gt.)のこんな声が始まりだったという。

ケン・マスイくん(Mr.Childrenのディレクター)と『重力と呼吸』ツアーの楽屋で、サム・スミスの『The Thrill Of It All』かなんかの話をしてたんですよね。僕が引っかかったのは、アナログレコーディングをしてるところで。音楽的な、今必要な温かみのようなものをもう1回封じ込める、みたいなことを大切にしているのかなあと思って。だからこそ、多くの人に受け入れられているものもあるのかな、みたいな。(中略) サム・スミスの今のエンジニアがスティーブという人で、彼がどういう状況か、みんなと話をする前にスケジュールの確認とか、探りを入れてくれたんですよね、そうしたら、偶然今東京にいる、みたいな話があって。それで12月の寒い渋谷でスティーブさんと会うことができたんですけども。

(『ROCKIN'ON JAPAN』ロッキング・オン、2020年12月号、56頁より抜粋)

このアルバムを作る以前に、音作りに対するインスピレーションを受けたアルバムがあった。それが、2017年に発表されたサム・スミスのアルバム『The Thrill Of It All』だ。日本国内では、デビューアルバムに収録された『Stay With Me』がグラミー賞4冠を獲得したことで、彼の名前や声を知っている人は多いはずだ。

このアルバムのプロデューサー、エンジニア、ミックス等で制作に携わっていた人こそ、今回のアルバムのキーマン・スティーブ・フィッツモーリスだ。アイルランド出身の彼は、イギリスを拠点に世界の名だたるアーティストの作品の制作に携わってきた凄腕のエンジニアだ。スティングやU2、サム・スミスなどの海外の人気アーティストだけでなく、日本では宇多田ヒカルのアルバムの制作にも携わっている。

彼の作る音の大きな特徴として、音に温かみを持たせるミックスがある。スティーブは、この音に対して、宇多田ヒカルのアルバムに関するインタビューでこのように語っていた。

一つ言えることは、僕のサウンドは温かみがあり、音に厚みがあってクリアに聴こえる。そして、僕はあまりブライトな音は好きではなくて、音量を上げ過ぎずにむしろ下げたい。上げ過ぎるとザラザラした音になってしまうからだ。怒鳴りつけるようなボーカル・サウンドはヒカルも好まないから、そこは僕らの意見が一致しているね。もしかしたら、そういう僕の音作りを彼女は気に入っているのかもしれない。

(mora「宇多田ヒカルのニューアルバム『初恋』を手掛けたグラミー受賞エンジニア、スティーヴ・フィッツモーリスが語る『初恋』の音作り」より抜粋)

2018年のツアーの際に、田原がスティーブの音に惹かれたのには、その温かみのある音、アナログレコーディングだから成せる面白さに興味を持ったからなのかもしれない。

しかし、田原がアナログレコーディングに興味を持った理由には、続きがあった。それは、バンドの可能性をもっと追求したいという思いだった。

さっきサム・スミスのアルバムはアナログだった言ったけど。それはただのひとつの要素でしかなくて。『重力と呼吸』から先に行くには、僕は何もわからなかったし、これ以上バンドをどうしたらいいのかって。どこかにまだ僕らの良さが残ってるとして、そういうものを見せてくれるものがあったらいいなあ、みたいな。そう思ってるときに、サム・スミスと結びついて。そこからはそういうものをなにか見せてもらえるかもしれないっていう可能性だけでロンドンに行ったってことなんですよね

(『ROCKIN`ON JAPAN』ロッキング・オン、2020年12月号、60頁より抜粋)

2018年に発表したアルバム『重力と呼吸』は、ロックバンドとしてのMr.Childrenの音を追及し、満を持して発表した1枚だった。バンドとしての音とは一体何なのか?その彼らなりの思いが、その作品の10曲として実を結んでいた。

その次の一歩は何なのか?そのワクワクや思いを胸に、彼らはロンドンへと旅に出た。その地で出会った音に、4人は震えていた。同雑誌のインタビューで、桜井和寿(Vo/Gt)はこのように語っている。

日本でレコーディングした場合、今までの僕らの音っていうのを知ってる人がいたら、JEN(鈴木英哉)のドラムをあんなふうに、今までのJENのサウンドと違うサウンドに作り替えることとか、手数を減らすこととか、グルーヴを整えていくっていうのは、たぶんリスペクトがあるがゆえに遠慮してやらなかったんだけど。そのエンジニア、幸いなことにMr.Childrenのことよく知らないから。彼が思うように、彼が思うJENの良さをちゃんと封じ込めてくれた時に、こういうことを求めてきたんだなあと。今までのMr.Childrenを知らない人が、Mr.Childrenを作ってくれるっていう。過去のMr.Childrenじゃなくて、今ある僕らの良さをちゃんと封じ込めてくれる人にやってもらったっていうのが、すごく大きかったですね

(『ROCKIN`ON JAPAN』ロッキング・オン、2020年12月号、62頁より抜粋)

新しい発見が、どんどん湧き上がっていた。この発見は、彼らにとっての「Mr.Childrenの良さ」が何なのか、気付かせることになる。

第4章;Mr.Childrenの良さって何?

このレコーディング時、彼らは常にある言葉とともに、制作に臨んでいた。

「Are you happy?」レコーディングの後、この言葉を、スティーブからかけられた。メンバーは、この言葉に自らの音をぶつけた。

そもそも、どうしてスティーブはこの言葉をメンバーにかけていったのだろうか?雑誌のインタビューで、ドラムの鈴木英哉(JEN)はこのように話した。

演奏し終わると必ず聞かれるのがね、『Are you happy?』って。『俺は録れたけどおまえはハッピーか?お前がハッピーだったら、俺はもう録れてるから大丈夫』っていう、そういう会話が必ずあった。あと、ケン(田原)が弾いてる時に桜井が『あ、こうやったほうがたぶんいいんじゃない?』とか。ギタリスト同士の運指とかあるじゃないですか。桜井が言おうと思ったらスティーブが気づいて、『おまえ、言うな!今あいつが演奏して、ちゃんとアートを作ってるんだ。邪魔すんな!』って言われたもんな(笑)

(ROCKIN' JAPAN ロッキング・オン、2020年12月号、67頁より抜粋)

スティーブが重要視していたこと、それはメンバー個人の演奏で、自らが十分楽しんでいるのか、そして、自らが納得する音をしっかり出せているのか。個々人の音に自らのパーソナリティを見出して、それを曲の個性としてしっかり発揮させる。そのような思いが、この言葉にはあったのだった。ベースの中川敬輔は、レコーディング時のことを、不安を交えながらもこのように振り返っている。

最初は不安だった。しかも”Documentary film”から始まって、俺、3,4テイクぐらいで終わっちゃって。「おまえがハッピーだったらこれは大丈夫だ」ってスティーブが言うから。聴いた瞬間、すごく気持ちよかったんですよ。でも、東京でやってたら、次の日その不安を残してて、「もっかいやらしてくんない?」って、たぶんなってたんですよね。それがまったくないからもう、腹を括るしかないなあと思ってね。2回目にロンドン行った時は、ちょっと慣れたもんね

(ROCKIN' JAPAN ロッキング・オン、2020年12月号、60頁より抜粋)

自らは演奏に力を注いで、それ以降を全てエンジニアに託す曲作りは、はじめは不安とともにあったそうだ。しかし、その先にあった曲の出来に、メンバーは感嘆の声を上げた。JENは、エンジニアの編集の仕事に対して、このように振り返る。

ーエンジニアの、自分が聴いて感じた、それをもとに、エンジニアリングするんだろうね。(中略) 自分が音を聴いて得た情報をもとに、とにかく作る。それしか考えてないというか。

鈴木「うん。『だから俺んとこ来たんだろ?』っていうことだと思うので。『深海』は別ですけど、今まで俺らが味わってきたのは、やっぱりこっちを立ててくてるようなやり方をしてくれることが、傾向としては多かったと思うけど。今回のほうがあたりまえなのかなと思ったのは、みんなが同等だもんね。(中略) そういう経験もあんまりしてことがなかったから、それもすごく嬉しかったし。普通に感想言ってくれるもんね。『ナイス!』とか。それも嬉しかった」

(ROCKIN' JAPAN ロッキング・オン、2020年12月号、63頁より抜粋)

このレコーディングが、彼らの音を大きく変化させた。彼らの音は、より深みを持って、ひとりひとりのプレイが確かに存在する音になっていった。それは、うまい下手とか、プレイヤーとしてしっかりできたということを映すのではなくて、それぞれの思いやエモーションが出るものに、ひとりひとりの魅力を描きとっていた。それが、スティーブが作る「音の温かさ」であり、うまい下手で語り切れないような彼らの音の良さになっていったのだ。

この「思い・エモーション」で音を聴くことは、Mr.ChildrenがMr.Childrenたる音の良さをより色濃く映し出すものとなったように思う。今までの曲の構造にあったメロディ・アレンジ・演奏の三位一体となって紡がれているMr.Childrenの音には見えなかったような、それぞれのプレイが光る演奏。そして、それぞれのプレイが見えるからこそ、桜井の歌うメロディがよりアグレッシブに映し出される。

今までのMr.Childrenではない、今のMr.Childrenの音。それは、「バンド」Mr.Childrenの音である以上に、「人間」Mr.Childrenの音が響いている、ということなのだ。その「人間」としての音の温かさに、彼らの今の良さが映し出されているのだった。

第5章;「死」を見て「生」を知る

このアルバムが今までのMr.Childrenにない要素があるとするのなら、そこに彼らの内面的な要素・50代を迎えた今を描いているということだった。それを端的に言えば、今までにないほど「死」をイメージする歌詞が多く収録されているということだった。

さようならを告げる詩

この世に捧げながら

絡みつく憂鬱にキスをしよう

何処かできっと待ってる

その惑星(ほし)がきっと待ってる

(Mr.Children『Brand new planet』より抜粋)

この人生で最大の出会いと悟ったんだ

我が人生で最愛の人は

そう キミ一人

(Mr.Children『turn over?』より抜粋)

みんな いずれ

そこに逝くからね

生きたいように

今日を生きるさ

そして 愛しい君をぎゅっと

抱きしめる

(Mr.Children『losstime』より抜粋)

一部の歌詞を抜粋した。この言葉達には、曲全体を通してみれば、その思いや詩世界を如実に感じ取ることができるのだが、作品全体にこの「終わりゆくこと」に対する空気感や匂いをここまでちらつかせている作品は、過去のアルバムを聴いてみても、初めてのことだったように思える。

このアルバムに関して、特筆すべきことがあるとするのなら、始めにあげた音の違いと作品全体に漂っている空気感の話なのではないかと思っていた。先程までのチャプターで、最初の音の話をまとめたつもりなので、ここからは全体を包み込んでいるこの肌触りについてまとめていきたいと思う。

どうして、このアルバムではここまで「死」を連想させる瞬間が多い1枚になったのだろうか?

この理由を紐解いていくと、大きな起点には2017年の25周年記念ツアー「Thanksgiving25」が関係しているように思える。そこで披露された『1999年、夏、沖縄』の間奏にて、桜井はこんな言葉を発した。

いつまでそんな風に、楽しく歌えて演奏できるんだろう。そんな風に考える機会も増えました。同世代のミュージシャンが、友達が、近しい人が病気になったり、亡くなったり。だから、尚更こうやって今皆さんと向き合ってる時間、音楽を奏でてる時間をとても大事で愛おしく思うし、10周年の頃とはまた別の意味で1日1日を、1曲1曲を、ひとつひとつのフレーズを大事に奏でて、響かせていきたいなと、そんな風に今思ってます

(Mr.Children『Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25』より抜粋)

彼らの中に、バンドの中に、今を生きるという実感をより鮮明に移し始めたタイミングは、ひょっとしたらこのタイミングだったのではないかと思う。この後に、バンドとしての音を追及した『重力と呼吸』と発表し、そして『SOUNDTRACKS』へと辿り着く。

30年近くの時間・バンドのメッセージ

30年も近く音を鳴らし続けるバンドが、今見ていることには、主に2つの側面があったように思う。1つ目は、自分たちの可能性がまだどれだけあるのかということ。2つ目は、残りの時間に何を成すことができるのかということ。それは、「30年」という時間が彼らをこの方向に向かわせたのだと思う。

少なくとも、「Thanksgiving25」ツアーの一言も、「Against All GRAVITY」ツアーのMCも、根底にはその時間というものがあったと言えるだろう。ただ、その「時間」というものの受け止め方が当時と今では大きく違う。「Against All GRAVITY」の時にあった感覚は、「時間というものに抗う」というニュアンスだ。だから、アルバム『重力と呼吸』でバンドの躍動感を意識したことには、立ち向かうことで今を刻む意味や抗うことで生身を感じさせる意識があったのだと言えるはずだ。

一方、『SOUNDTRACKS』での感覚は、「時間を受け入れる」ということだ。この時にあるものには、『重力と呼吸』から続く物語というよりかは、『Thanksgiving25』から続いた時間軸に対する意識の今のアンサーがあるように思えてままならない。

このアルバムを語る記事を読んでいると、前作『重力と呼吸』からの時間軸で語るものが多いような印象を覚えるのだが、私はそこで切り取ることには多少の無理があるのではと思えてしまう。というのは、この作品の作風・空気感が「死」を漂わせるものになったことの由来には、25周年からの足取りが大きく関係しているように思えるからだ。

それは、彼らがこれまで鳴らしてきた音の中には、共通して込められている思いがあったと思うからだ。それは、「生きることに対する強い肯定」というものだ。『innocent world』も『HANABI』も『足音~Be strong』も、どの時代に共通するメッセージには、「今を生きている喜び」や「この瞬間を刻んでいる肯定」というものが映し出されていた。

それを刻み続けたバンドだから、25周年、もうすぐメンバー全員が50代を迎える時期に、このような言葉を発したのだと思う。人間の寿命を考えれば、50代は人生の折り返し地点。自ずと最期の瞬間を考える時期に入っていると言えるだろう。だから、「Thanksgiving25」での一言に至ったと思うし、そもそもこのツアーの中に、ファンへ今の思いを伝えるという意識があったのだと思う。

そこから続いた2020年の今、4人が全員50歳を迎えた時期に、このアルバムをリリースした。自らの最期を感じる瞬間が多くなった季節に、彼らが残したい言葉には、自ずとそのような思いが生まれてきたのだと思う。

人間が「終わり」を意識すると、途端に今ある「生」を強く意識する理由には、残された時間が有限であること、だから今残さなきゃいけないこと、やらなきゃいけないことが綺麗に、確かに反映させられる。それによって、今を生きる意味が、自らの中で鮮明に映し出されるのだ。その理屈は、どこか「終活」の話と似ている。「死」を意識するから「生」を理解する。その「生」の中に、「今」というものを確かに映し出す。そんなことを、きっと4人は見ていたのかもしれない。

この作品で「死」を感じることには、この年齢なりの「生」というものがある。50代という年齢なりの「生きること」、年老いていくことから感じる「死」というもの、そして何より「今を生きる」ということ。

つまり、「死」を連想させるのは、それと対極にある「生」を刻むための今見ている景色であり、彼らなりの「今を生きる」ことの証明だと言えるわけだ。

最終章;「愛」を歌うこと、傍に居ること

このアルバムに「死」を連想させることで、今ある「生」をより刻むということには、Mr.Childrenというバンドが見る今を、聴く人の今に重ね合わせて歌うということに繋がっている。

思えば、Mr.Childrenはファンやリスナーに寄り添って曲を歌い続けてきたバンドだった。過去の歌にも、今回の作品にも、それは共通して存在する意思だった。今回のアルバムの初回盤に収録されているドキュメント映像には、彼らのこんな声が収められていた。

桜井「自分がこう主張したいというよりも、聴いてくれる人に何か力を与えられるとか、背中を押せることに喜びを感じて、それが生きがいとなってMr.Childrenをやっているので」

田原「僕らのモットーとして、聴いてくれている人たちに寄り添いたいというのは、それ以上の幸せはないなと思ってて」

(Mr.Children『SOUNDTRACKS』初回限定盤付属DVD/Blu-ray「"MINE" LIVE & Documentary of SOUNDTRACKS」より抜粋)

ファンに寄り添い続けたバンドが、今歌うこと、今ある時間を受け入れたことで感じる思い。それは、第5章で紐解いたような、今ある「生」を称えるということそのものだった。

「生」を称えること。それは、「死」を知ったから感じる有限さという意味の儚さではない。それは、「生」を知るから、今ある時間や誰かへの「愛」を知るということだ。

今作のリード曲『Documentary film』には、このような歌詞がある。

枯れた花びらがテーブルを汚して

あらゆるものに「終わり」があることを

リアルに切り取ってしまうけど

そこに紛れもない命が宿ってるから

君と見ていた 愛おしい命が

(Mr.Children『Documentary film』より抜粋)

「終わり」を知ってしまったから、今ある時間を愛おしく思う。それは、時間が有限だから気付いたことではあるけど、それ以上に大切にしたいモノや事をどれほど愛せるのか、今あることを自分として生きれるのか。それを突き付けた先にある答えが、アルバム『SOUNDTRACKS』だったのだ。

It's my birthday

飲み込んだ幾つもの怒りを

ひとつひとつ吹き消しながら

風に乗って希望へひとっ飛び

やがて素敵な思い出に変わるよ

そう いつだって It's my birthday

(Mr.Children『Birthday』より抜粋)

僕に残されている

未来の可能性や時間があっても

実際 今の僕のままの方が

価値がある気がしてんだよ

(Mr.Children『The song of praise』より抜粋)

今ある瞬間を受け入れて、喜びを知って、そして今ある自分や誰かに対する「愛」に気付いていく。アルバムの後半に入っている曲たちには、序盤にあった「死」の匂いを受け入れたうえでの今ある「生」が煌めく瞬間が続いている。

ここにある「生きることに対する強い肯定」は、今までのMr.Childrenの曲にあったものより、もっと力強くて、今を生きる幸せに満ちたものとなっている。何かの終わりや覚悟、受け入れたものの先にある一歩は、何にも代えがたく力強い。今までの曲にあった「幸せ」や「愛」より、もっと普遍的で、確かに手にしたものが、そこには存在している。

ここにある「愛」は、決して決意の込めたような大切なものではなくて、何気ない日々の中で知った小さな小包のようなものだ。この”小さな小包”ってのが、また良い。小さいゆえに気付かないことやスルーしてしまうこと。当たり前にあったのに、何気なくて気付けないこと。ある時、立ち止まって見たらわかった素敵さというものが、ここにはあるような気がしている。

誰かの人生の中の『SOUNDTRACKS』

この作品は、桜井が歌いたいことがあって作った曲がメインではない。日々感じたことが素直に言葉になって、紡がれた歌というのが、この作品のメインだ。そこにある日々というのは、誰もが普通に過ごす毎日のことだ。

例え、バンドだからとか、偉大だからと言っても、Mr.Childrenも人間であり、今を生きる生き物である。それは、今これを書いている私も同じであり、この文を読んでいるあなたも、アルバムを聴いた誰かも同じ今を生きる生き物だ。そんな誰もが生きる毎日の中で自然に生まれた音楽。

そんな誰かの傍で流れる音楽、いうなれば誰かの人生というものが仮に劇中歌―サウンドトラックなのだ。

音楽は、気付かない間に自分に深く寄り添ってくれているものだ。自ら意識して「この曲に救われた!」と初めから感じる人なんて、きっと少ないだろう。聴いていく中で、その人の人生を彩っていて、それを得て自らにとっての大切なサウンドトラックになっていく。音楽とはそういうものだ。

それは、きっと先ほどの”小さな小包”のようなことに近いかもしれない。何気なく寄り添ってきたから、大切だったとは気付かないもの。ふと見た瞬間に、それに救われていて、自分が今を生きていたんだと感じる。音楽には、そんな素敵さがあるのだ。

このアルバムが『SOUNDTRACKS』と聞いたとき、Mr.Childrenらしいなと思うと同時に、30年という時間があったから辿り着いた彼らの本質のような、そんなバンドの音楽に魅せられていた理由をふと知るような気がしていた。そして、今手元でこのアルバムを再生した瞬間、何気なくある今がこんなにも素敵に思える自分がいたことに驚いた。

この「何気なくある今」の意味が、恐ろしく変わった2020年。そんな今に、このアルバムがあるということ、そして今を生きているということを、確かに感じずにはいられなかった。

毎日という時間が繰り返すから、今がある。

そんな私たちの傍で、ともに生きている音楽がある。

これを思うと、このアルバムがMr.Childrenの存在証明を果たしたと同時に、今一番求められる音楽そのものな気がして、これを書かずにはいられなかった。

誰かのために鳴るサウンドトラック

今を生きるためのサウンドトラック

今を肯定するためのサウンドトラック

そんな彼らの流儀を、私たちがMr.Childrenを求めているわけを、そして、2020年の音楽シーンがMr.Childrenに注目し続けている理由を、この1枚は見事に証明しているのだ。

冒頭、桜井さんがこのアルバムに対して「最後にしたい」と言い切ってしまう思いが、わかった気がした。常に高みを目指して、リスナーに寄り添い続け、今を歌い続けてきたバンドの最高傑作が、この『SOUNDTRACKS』だからだ。

エピローグ

私がMr.Childrenに出会ったのは、2005年のシングル『四次元 Four Dimensions』だった。このシングルの『未来』と『and I love you』が当時CMソングに起用されていて、そこでの耳なじみの良さや奥深さに、小学生ながら感じて、ハマっていったのだった。

この時から、Mr.Childrenは日本屈指のロックバンドだった。トップクラスの人気を誇っていて、テレビに出ればメインで語られるほどの存在感がそこにはあった。

それは、今でも変わってはいない。先日出演した音楽特番『ベストアーティスト2020』(日本テレビ系 2020.11.25放送)では、メインMCの櫻井翔が興奮を隠しきれない声で、彼らの前に立っていた。国民的アイドルが興奮するほどの人って、滅多にいない。ましてや、そんな興奮を30年近く届ける存在なんて、稀有なものだ。

そんな私も、気付けばこのバンドの音楽に支えられていたひとりだ。初めて手にしたWALKMANに初めて入れたCDの中には、当時リリースしたばかりのアルバム『SENSE』があり、それをずっと聴いては、学校以降みたいな生活をしていた人間だった。

そんな興奮が、2020年も続いている。

そこに、私は驚きと奇跡を覚えているのだ。

自分が生きてきた人生の軌跡。

バンドが音楽を届けてくれた奇跡。

そんなことを、勝手ながらに重ねてしまうのです。

彼らの音楽が、ここで止まるような気はしない。というか、2021年の音楽を、はたまた2030年のMr.Childrenはどうなっているんだろうと。欲張りながらも思ってしまうのだ。

新たな進化を求めた『SOUNDTRACKS』の先の物語を、早く知りたくて疼いているのだ。でも、それはまだゆっくり待つとしよう。

今は、この音楽が今の私の人生に流れている。

新たな人生の『SOUNDTRACKS』が鳴る2020年。

この今が、とても誇らしいのだ。

最後に・・・

毎度お届けしているCD紹介企画

#Shiba的音楽レコメンド vol.30でした!

12月に突入しました。

この企画を始めてから、2回目のMr.Childrenのアルバムが今作となりました。といっても、『重力と呼吸』は一言メモみたいな感じで終えてしまったので、今回みたいな長い文章は今回が初だと思います。

Mr.Childrenの曲の凄いことって、曲の切り口が沢山あることだと思うのです。歌詞やメロディ、音やアンサンブル、その背景など... 今回は、ここ数年の足取りを紐解きながら、今作の世界をまとめたつもりでしたが、今この文章を書いている時点で、16,000字を超えてしまっています。私にとって難産であり、構成的に読みにくい部分が多かったかと思います。ここまで読んでくださり、ありがとうございます!

もし、こんな長文が面白かったとか、よかったとか思っていただけましたら、TwitterやらSNSでこのnoteを拡散してもらえたら嬉しく思います。この音楽は、もっと多くの人に届いてほしい。そんなことを願うばかりです。

毎度、読んでくださる方も、ここまでの長さは初だったと思います。覗いてくださり、ありがとうございました! 私も、しばらくはnoteの編集は十分かなぁと思うほどの内容量ですので (笑)

今回もありがとうございました!よかったら、noteのいいね&フォローよろしくお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?