去りゆく者のために(JR最長片道切符の旅2022夏第3日)

最長片道切符の旅も3日目に突入。今日は北海道最大の都市札幌と観光地小樽、ニセコ、大沼を経て新函館北斗へ向かいます。今日はちょっと観光色強めかも。ここまでの記事をまとめたマガジンはこちら。

この記事は2022年8月31日に投稿された「最長片道切符の旅~第3日~過ぎゆくもの(苫小牧~新函館北斗)」を再編集したものです。

ラッシュアワー

2022年8月3日、交通の要衝苫小牧の朝です。苫小牧はすでに札幌の通勤圏に含まれています。ですから、この旅で初めての通勤ラッシュに突入することになります。千歳線は通勤路線というだけではなく、新千歳空港と札幌都市圏を結ぶ最重要ルートであり常に混雑しているようです。

ホームに降りると、この駅から日高半島に向けて伸びている日高本線の普通列車が到着するところでした。日高本線は2015年に沿岸部が被災し、路線の大半が廃止されました。残された苫小牧~鵡川間はスクールバスからの移行などで利用促進が図られているようで、この日も大勢の学生が下車していきました。ただ、廃止区間の転換バスが苫小牧まで来ているためにそれと競合し、鉄道の方は利用が減ってしまったそうです。

室蘭本線・千歳線・函館本線1003M すずらん3号札幌行き 苫小牧(748発)→札幌(838着)

まもなく朝いちばんの特急すずらんがやってきます。この時間の特急ですから通勤ライナー的な役割を果たしているのでしょう。苫小牧から札幌方面への普通列車は道中で快速エアポートを退避するため所要時間が延びがちですし、特急に乗ることにします。

あれ?でもこの車両岩手で蒸気機関車にけん引されていたような…?

自由席には長蛇の列が出来ており、入線した列車の窓側はびっしりと埋まりました。北海道は特急券が本州より安く、関東でいうところの普通列車グリーン車のような感覚なのかもしれません。

駅を通過するたびに東京でもよく見た通勤ラッシュの光景が車窓に映りますが、背景の建物の背が低いことからここが東京ではないことを思い出します。ですが、さすがに最後の停車駅の新札幌では既視感のある通勤ラッシュの様子でした。人口230万人の都市圏の中心にして北海道最大の都市、札幌はまもなくです。

さて、札幌でやることはモバイルバッテリーの購入です。この旅ではもちろんモバイルバッテリーを携帯していましたが、経年劣化でその役目を果たせなくなっていました。この旅で意外と苦労したことが家電量販店とユニクロに行くことでした。大都会以外はロードサイドにあるものですし、開店が遅めであるので予定と合わないことも多かったのです。そして例にもれず札幌のヨドバシも9:30開店ですから、それまでは時間つぶしもかねて少し観光しましょう。

しょぼいのではなく期待が過大すぎるだけな気がしました。

モバイルバッテリーは購入できたました。次第に列車の時間が迫ってきています。これから先の区間は進めば進むほど、どんどんと列車の本数が少なくなるので油断できません。

函館本線3833M 快速エアポート91号小樽行き 札幌(947発)→小樽(1022着)

ホームに上がるとすでに長蛇の列が形成されていました。札幌から小樽行きは札幌で江別方面から来た普通列車が千歳線からの快速エアポートを退避しているせいで実質30分に1本だけです。一部の列車に混雑が集中するのも必定といった感じでしょう。

そこへやってきたのは721系。6両編成のうち1両は指定席のUシート、残りの車両も転換クロス、おまけに各車両3つのドアすべてにデッキがついていますから収容力はお察しください。そんなわけですから車内は大混雑。しかも新千歳空港からやってきているおかげで荷物がどれも大きく、これも幅をとっています。この路線はロングシートでもよいのではないでしょうか。

またこの列車にはUシートという着席サービスが導入されており、これの利用も検討するべきだったのかもしれません。

列車は銭函から先で穏やかな石狩湾沿いを進みます。この辺りが北海道で最初に鉄道が敷設されたところのようです。これから向かう小樽もかつては海運の要衝として繁栄していました。海岸沿いを少し進むとすぐに内陸に進路を変え、まもなく小樽です。

開拓の軌跡

道内有数の観光地である小樽にやってきました。先述した通りかつての小樽は石炭の積み出しや開拓使のある札幌への中継を担う、北海道でも特に重要な港町でありました。現在も本州からの定期航路があったり、倉庫群や運河が残されていたりと当時を偲ぶことができます。

せっかく小樽に来たのですからできれば見て回りたいのですが、次の列車は絶対に乗り遅れるわけにはいきません。歩き回る時間はありませんが、小樽の駅前には客待ちのタクシーが多数います。今回はタクシーで観光と行きたいと思います。

これが地元の運転手さんの解説付きでなかなか良かったのですが、次はちゃんと時間を取って観光したいですね。

函館本線1938D 倶知安行き 小樽(1053発)→倶知安(1252着)

さて、ここからは函館本線のうち山線と呼ばれる区間に突入します。かつて青函連絡船から接続を受けて函館から多くの優等列車が出発していたころは、道東方面は所要時間の短い室蘭本線と千歳線を経由し、一部の優等列車に限ってこの函館本線を経由していたようです。ちなみに函館本線を経由した優等列車の代表例が急行ニセコです。

現在までに鉄道ブームは何回か起きていますが、その中でも鉄道趣味界隈にひときわ影響の大きかったブームが昭和40年代の「SLブーム」です。動力近代化に伴ってまもなく終焉を迎える蒸気機関車を求め、まだ蒸気機関車が運用されていた北海道と九州にファンが押し寄せていたようです。

中でも東海道本線などでエース格であったC62形が急坂に対応するために重連(2両連結)でけん引していた急行ニセコは著名で、中でも最終列車で三重連が行われたことは今でも語り草となっています。

C62の重連が煙を吐きながら進んだ線路を、当時は技術的課題の多かった電気式気動車H100系が行きます。H100系はディーゼルエンジンで発電し、その電力でモーターを回して動きます。また余分な電気はバッテリーに貯め、電気の多く必要なタイミングで補助電源として使用されます。燃費としては従来の気動車に劣りますが、電気を給電してそれを動力に変えるという点で電車と同じ構造をしていることに利があるそうです、

このようなSLの時代には夢のような車両が走る函館本線ですが、さらに未来の乗り物である新幹線が延伸されると今通っている小樽~長万部間は廃止となることが決まっています。特急も通らず、貨物列車も通らないばかりか、実は次に乗る列車が今朝一番早くに小樽から長万部まで進むことができる乗り継ぎになるほど衰退した路線であり必然であるのかもしれません。それでもこの列車には乗客がそれなりにいて、これが本当に廃止になるのかと疑問に思いました。

1人掛けのボックス席に腰かけていると列車は倶知安に到着しました。駅構内では新幹線の工事をしており仮通路を歩いて改札を出ます。既にここでは在来線のほうが借りぐらしのようです。

函館本線2940D 長万部行き 倶知安(1235発)→長万部(1411着)

倶知安駅での接続列車はまだ入線していませんでした。列車を待つ間にTwitterを見ると、どうやら東北地方は大雨のため鉄道が動いていないようです。明日はいよいよ本州に突入しそのまま新潟県まで一気に南下する予定ですが、先行きが不安です。

今度の列車にもさっきの列車で見かけた顔が多く、ニセコで降りる人がちらほらといる以外はみな長万部まで乗り通しました。

長万部は室蘭本線と函館本線が合流する交通の要衝で、いずれは新幹線もやってきます。ちなみに最短ルートではない長万部からわざわざ倶知安に寄ってから札幌に向かうルートなのは火山帯があるためです。実際に有珠山が噴火した時には室蘭本線が寸断され、特急列車や貨物列車は山線への迂回を強いられていました。ただ山線の設備は貧弱で、ほとんどの貨物は輸送することすらできず道南の五稜郭に滞留していたとのことです。

函館本線12D 北斗12号函館行き 長万部(1437発)→森(1520着)

長万部のホームはかつての栄華の頃を思わせる長大さで、そのホームの先端にある自由席の乗車位置で待っていると、もうすっかり乗り慣れたキハ261系がやってきました。ただこれがこの度で最後のキハ261系への乗車となります。稚内からはるばるやってきて函館はもう目の前というところまで来ているのです。

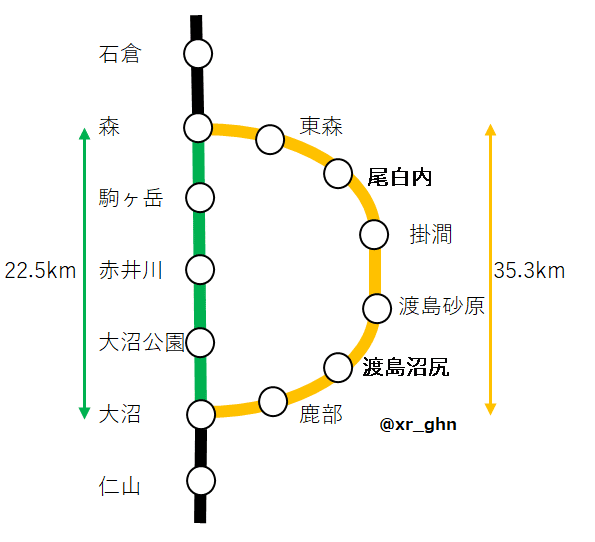

この列車でこのまま新函館北斗へ向かってもよいのですが、森から先の函館本線は二手に分かれています。折角ですから普通列車に乗り換え遠回りの砂原支線を進むことにしましょう。

先述の通り森と大沼の間の函館本線は二手に分かれます。この区間を乗りとおす場合は実際の経路にかかわらず距離の短い方(大沼公園経由)で運賃を計算するのですが、この旅は最長片道切符の旅です。このような区間ではなるべく長い方を乗る方針で行きたいと思います。

函館本線の渡島砂原回りの列車までは、暫くの時間があります。そうなれば行く先は一つ。改札を出ていかめしを買いに行くのです。

駅弁は冷めてから食べることも多いものですが、いかめしは温かいほうが間違いなくおいしいでしょう。温かいと素朴なおいしさを堪能することができます。

函館本線5854D 函館行き(渡島砂原経由) 森(1603発)→函館(1743着)

この列車の直後に大沼公園経由の大沼行きも発車するようです。当然短いルートを通ったほうが函館には早く着く、と普通は考えるのですが、実は終点の大沼で接続するのは渡島砂原経由のこの列車。急がば回れとはまさにこのことです。

砂原支線は国鉄函館本線が開通するまでは私鉄が走っていました。それだけあって特急は通りませんが結構栄えています。最初こそ少なかった乗客も、途中駅から少しずつ浴衣を着た若者が目立ち始めました。どうやら函館は港まつりをやっているようでそれに向かう人たちのようです。

列車は新幹線の乗換駅である新函館北斗に到着。ここからは最長片道切符の経路からは外れ、函館を観光しにいくことにします。

@函館

この時間では青函連絡船も見に行けないだろうということで八幡坂に行くことにしました。駅前から路面電車に揺られて5分。十字街という停留所で降りるとそこは前は海、後ろは山という場所でした。そこから併用軌道に沿って進むと八幡坂、函館の有名な観光地です。

函館は幕末の開港5港のひとつで、赤レンガ倉庫や洋館など往時を思わせるものが点在しています。最長片道切符に関連した旅でこのうち3つを回ることになります。

さて一通り見学したら坂を下り夕食としましょう。夕食は函館名物のラッキーピエロでチャイニーズチキンバーガーです。

チャイニーズチキンバーガーは他の何でもなくチャイニーズチキンバーガーである

駅前に戻ると先ほどの列車での見立て通り、夏祭りが行われていました。旅行を趣味にすると地元の祭りには顔を出さず、他所の祭りに遭遇するようになります。

さて、北海道最終日なので最後にもう一度セイコーマートによってからホテルに向かうことにしましょう。今日のホテルは新函館北斗の駅前の東横インです。新函館北斗にはこれからの時間、営業しているコンビニがありませんから必要なものはここで揃えます。

残念ながら今日はまだ終わることができません。すでにこの時点で東北地方の鉄道は運転見合わせが相次いでおり、その情報が次々に手元に入ってきていました。まずは万一に備えて明日の宿泊先に連絡をしました。それが終わると列車に乗り込み新函館北斗へ向かいます。

新函館北斗には20:33に到着。当時の新函館北斗駅のみどりの窓口はこの時間でも営業していました。運休の路線についてJRがどのような対応を取っているのかがわからないことには明日の予定が組めません。しかし、明日のことは明日にならないとわからないそうです。新幹線の駅とはいえ、違う会社なわけですから、先方も本当にわからないのでしょう。仕方がありません。

ひとまずホテルにチェックイン。先人が災害時にどのような対応をとったのかを調べ、考えうる旅程を構成するともう夜1時。あの。6時にはまたみどりの窓口にいかなければいけないのですが…

次回:最長片道切符の旅、どうなる?

最長片道切符を使った移動距離:343.6km

累計1474.2km/10792.4km

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?