【つの版】ウマと人類史:中世編27・蒙哥登極

ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。

1246年8月、モンゴル帝国第三代皇帝グユク・カンが即位しました。先代皇帝オゴデイの長男で、血縁上問題はありませんが、帝国西方には反グユク派のバトゥが健在です。この先どうなるでしょうか。

◆王位◆

◆争奪◆

貴由短命

即位に尽力した母ドレゲネが10月に薨去すると、40歳の新皇帝グユクは足場を固めるため反対派の粛清に乗り出します。まずオゴデイ崩御後に帝位を狙っていたチンギスの末弟テムゲ・オッチギンを審問させますが、帝位継承権を持つ大叔父ゆえ直接始末するのは問題で、身代わりとして部下たちが処刑されます(テムゲ自身も直後に病没しました)。

なおテムゲの長子ジブゲンは父より早く亡くなり、その子タガチャルは幼かったため、重臣コルコスンとサルギスがドレゲネ皇后に直訴してタガチャルの当主の座を承認してもらっています。ならばテムゲの死はドレゲネより先だったのでしょう。テムゲ家は帝国東方の宗室として重きをなしました。

また、ドレゲネ皇后が重用して専権を振るっていた宰相アブドゥッラフマーンを罷免・処刑し、父オゴデイの功臣チンカイ、ヤラワチ、マスウード・ベクらを復職させ(耶律楚材はすでに死去)、グユク派についたイェス・モンケをチャガタイ家の当主に任命しました。また自らの家庭教師であったナイマン族のカダクを重用したといいます。

軍事面では、高麗や南宋に兵を送って威圧する一方、引き続いて西方へ勢力を伸ばします。グユクが相続した父の領国オゴデイ・ウルスはモンゴル高原西部のナイマン地方からジュンガル盆地にかけて広がっており、友好的なチャガタイ・ウルス、敵対的なジョチ・ウルスと隣接していました。こうなると、まずはイラン方面へ勢力を広げてジョチ・ウルスを圧迫するのが上策です。すでにモンゴル帝国は小アジアのルーム・セルジューク朝や南カフカースのジョージア王国を服属させており、王位継承にも介入しています。

イランの総督は引き続きアルグン・アカでしたが、イラン方面軍司令官のバイジュはバトゥ派だったため更迭され、イルチギタイが後任とされます。彼は1247年8月にイラン遠征を命じられ、グユク自身もオゴデイ・ウルスの巡察を名目として、カラコルムから西方へ出発します。しかし1248年4月、グユクは自らの領内であるビシュバリクで突然崩御しました。即位から僅か3年目、まだ43歳でしかありません。酒色に耽溺して健康を害したことによる病死とされますが、暗殺説も囁かれています。

この間、バトゥはトゥルイの妃ソルコクタニ・ベキおよび彼女の子モンケと手を結び、グユクら中央政府の様子を逐一伝えられていました。彼女の父ジャカ・ガンボはケレイト王トオリルの弟で、姉の一人ベクトゥトゥミシュはジョチに嫁いでいます。バトゥは彼女の子ではありませんが、そうした縁はありますし、利害関係も一致します。グユクが西方へ向かった際はトゥルイ家から「バトゥへの討伐軍ではないか」と警戒するよう報告があり、暗殺だったとしてもおかしくはありません。ただそれをやると完全に戦争になるため、「病死」としたほうが角が立たないでしょう。

蒙哥登極

さて、グユクの急逝により帝位はまたも空白となりました。慣例によりメルキト族出身の皇后オグルガイミシュが喪主として葬儀を行い、次の皇帝が決まるまで摂政監国として国政を代行します。グユクには彼女との間にホージャ・オグルとナクの二人の息子がおり、側室の子にホクがいましたが、いずれも年少でした。彼らはオゴデイ家が帝位を継ぐべきであるとし、オゴデイが生前に後継者として指名していたシレムンを擁立します。

オゴデイ家とチャガタイ家はこれに同意しますが、バトゥ率いるジョチ家とモンケ率いるトゥルイ家は反対します。トゥルイの庶子モゲ、モンケの部下でジャライル部のモンケセルは、クリルタイでこう発言しました。「オゴデイ・カアンの遺詔に逆らって、シレムンではなくグユクを擁立したのは、オゴデイ家のドレゲネではないか。今になってどうして他家から皇帝を立てることを咎められるというのだ!」これを聞いた諸侯王は動揺し、帝位は三年に渡り空白のままとなりました。

この頃、フランス国王ルイ9世はモンゴル帝国と同盟を結ぶため、ドミニコ会修道士アンドレを派遣しています。これはイルチギタイからの使者がキプロス島にいた十字軍を訪れ、ルイに協力を求めたゆえといいます。アンドレはルイからグユクへの書簡を携えてバルハシ湖まで到達し、グユクが崩御していたためオグルガイミシュに会見しましたが、「貢納して服属せよ」という返書を持ち帰ったためルイは失望したといいます。

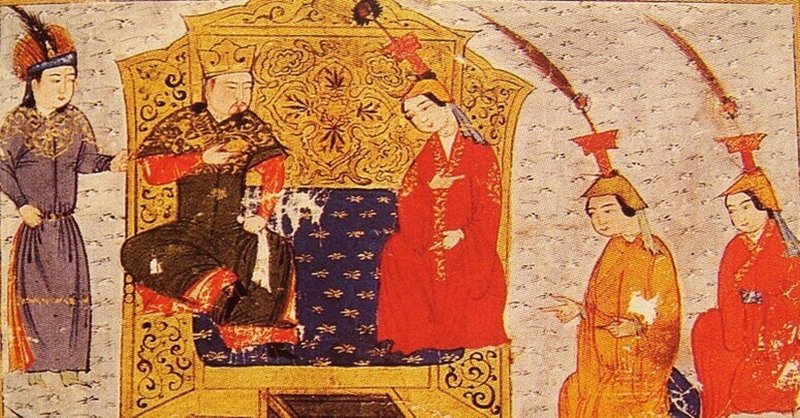

バトゥはテムゲ家ら東方三王家とも手を組み、独自にクリルタイを開催しようとします。オグルガイミシュらは反対しますが、帝国屈指の実力者であるバトゥとモンケの権威・権勢は強く、シレムンもホージャ・オグルも年少で後ろ盾がありません。やむなくオグルガイミシュらは承諾します。1251年7月、ついにバトゥらはチンギス・カンの大オルドがあったコデエ・アラルの地でクリルタイを開催し、全会一致でモンケを皇帝に擁立しました。

モンケ(名は「長生」の意)はチンギスの末子トゥルイの長男で、同母弟にはクビライ、フレグ、アリクブケがいます。年齢はこの時42歳、遠征での功績も不足はありません。こうしてオゴデイ家に代わり、トゥルイ家から皇帝が出ることになったのです。オゴデイ家がチャガタイ家と結んだように、モンケはバトゥと結んで帝位につき、帝国を運営することになります。

1252年、モンケはオグルガイミシュ、シレムン、イェス・モンケ、チンカイらがクーデターを謀ったとして粛清し、ホージャ・オグルやナクらを幽閉して後顧の憂いを絶ちました。同年にはソルコクタニ・ベキも病死しています。なおモンケは当初グユクと同じく「カン」を帝号としますが、のち権威づけのためか、オゴデイと同じく「カアン」を称するようになりました。

東方戦線

モンケは新体制発足にあたり、高麗・南宋および西アジア方面への大遠征を宣言します。モンゴル帝国は対外戦争で得られる戦利品や領土を分配してここまで巨大化していますし、グユクの勅書にもあったように世界征服こそテングリがモンゴル皇帝に与えた使命です。内部のゴタゴタも常に戦時中であれば外へ向かいますし、国をまとめるにはこれが一番です。

彼は弟のクビライをゴビ以南(漠南・漢地)の総督、フレグをアム川以南の総督とし、末弟アリクブケは「炉の番人」としてモンゴル高原にとどめました。ジョチ家はキプチャク草原、チャガタイ家とオゴデイ家は中央アジアに領土がありますから、トゥルイ家はキタイ/漢地とイランへ勢力を広げようというわけです。これら征服地には諸侯王の領地が散在し、総督府は置かれていますが、一人の君主のもとにまとまってはいませんでした。まずは東方戦線から見てみましょう。

1252年、クビライはカラコルムから1200kmほど南東、現在の内モンゴル自治区シリンゴル盟ショローン・フフ旗(正藍旗)にやってきました。ここはキンポウゲ科キンバイソウの仲間が咲き誇る草原で、金蓮川と呼ばれており、内モンゴルと河北・北京を結ぶ灤河の上流部・閃電河が流れています。クビライはここに幕府を置き、モンゴル人・契丹人・漢人・女真人らを幕僚として、漠南・漢地の統治を開始しました。

1253年、クビライは陝西の京兆(西安市)までやってきました。統治すべき漢地をあちこち巡察して進んできたのでしょう。秦嶺山脈の南には南宋領の漢中・巴蜀がありますが、クビライは直接南宋へ侵攻せず、チベット高原東部を通って雲南地方の大理国を討伐することにします。

モンゴル帝国とチベットの関係は、オゴデイ・カアンの頃にさかのぼります。オゴデイは次男コデンにタングート/西夏の故地(寧夏・甘粛)を領有させましたが、彼は1239年にチベットへ将軍ドロアダイを派遣し、仏教寺院を焼き払いつつ中央チベットまで進軍させます。当時のチベットは地方豪族が割拠し、仏教教団はそれらと結びついて権力を振るっていました。

1241年にオゴデイが崩御した後、モンゴル軍は撤退しましたが、コデンは中央チベット(ツァン地方)で勢力を持っていたサキャ派の教主サキャ・パンディタを招聘し、服属を求めます。彼は1244年に出発し、1247年にコデンと会見して、チベット仏教の講義を行い灌頂を授けています。こうしてチベットは平和裏にモンゴル帝国に服属し、コデン家をパトロンとすることになりました。しかしコデンはおそらくグユクに先立って逝去し、彼の子モンゲドゥはオゴデイ家ながらモンケ擁立に賛同し、領国を安堵されています。

1251年にサキャ・パンディタが遷化すると、甥パクパはモンゲトゥの宮廷にとどまります。1253年、18歳のパクパはクビライに招待されて六盤山の幕営に赴き、彼の侍僧となりました。これよりチベットはクビライの影響下に置かれることになります。10月、クビライはチベット東部を経由し、兵を三軍に分けて大理遠征を開始しますが、複雑な地形と蒸し暑さに苦しめられ、多くの兵や馬を失いました。なんとか麗江を経て大理に到達すると、殺戮を禁じて降伏勧告を行い、1254年に無血開城させます。

大理王家は温存され、大理総管として統治を続けることとなり、モンゴル軍に協力しています。雲南は南宋や東南アジア、インドまで通じる要衝で、多くの金銀も産出します。苦労して攻め取っただけの価値はありました。クビライは副将ウリヤンカダイ(スブタイの子)を雲南大元帥に任命し、北上して金蓮川へ帰還しました。次は高麗です。

この頃、モンケのもとにフランスの修道士ルブルックが訪れています。これはバトゥの息子サルタクがキリスト教徒だと聞いたフランス王ルイ9世が派遣したものでした。ルブルックは1253年にコンスタンティノポリスを経てドン川中流域のサルタクのオルドを訪問し、ルイの書簡を届けました。サルタクは「父バトゥに面会せよ」といい、一行はヴォルガ川沿岸の都サライへ向かいます。バトゥはさらに「皇帝モンケ・カアンに会うがよい」といい、1254年にルブルックはカラコルムに到達しました。彼はその地でキリスト教を伝道したのち帰国し、詳細な旅行記を残しています。バトゥは1256年に48歳で逝去し、サルタクが跡を継いで当主となりました。

高麗は1231年からモンゴルと戦い続けており、1232年には江華島に宮廷を遷して防衛していましたが、本土はモンゴルに蹂躙され続けています。モンケは即位すると江華島へ使節を派遣し、本土への帰還と国王自らの出頭を求めますが、朝廷を牛耳る武臣・崔沆が強硬に反対し、1253年にモンゴル軍が本土へ攻め込みます。侵攻は六年に及びました。1257年に崔沆が死んだ後、子の崔竩が1258年に暗殺され、ようやく高麗朝廷はモンゴルに降伏します。

クビライは金蓮川に駐屯して高麗・南宋攻撃を指揮していましたが、モンケは短期決戦を望んでクビライと対立し、クビライを更迭してテムゲ家のタガチャルを南宋遠征の指揮官に任命します。しかし1257年に南宋の軍事拠点である襄陽・樊城を包囲した際、タガチャル率いる遠征軍は秋の長雨に祟られて撤退してしまいます。

モンケは怒って彼を更迭しようとしますが、クビライとの会見で方針を改め、自ら右翼を率いて四川へ進軍することになります。タガチャルは東方の淮水流域の荊山へ、クビライは鄂州(武漢)へ攻め入り、南宋の防衛軍を分散させるという作戦です。モンケは意気込んで秦嶺を越え、1259年7月には重慶を征服しますが、疫病に感染して8月に崩御しました。これはクビライによる毒殺ではないかとも言われます。在位8年、51歳でした。

この頃、モンケとクビライの弟フレグは西アジアへ侵攻し、バグダードのアッバース朝を滅ぼしていました。次回はそちらを見てみましょう。

◆王位◆

◆争奪◆

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。