【つの版】倭の五王への道01・前期古墳01:九州

ドーモ、三宅つのです。邪馬台国(邪馬臺國)の位置は大体わかり、三国志も西晋も終わったのでここからタイトルが変わりますが、前回の続きです。

インデックスも新しいのを作りました。

3世紀初頭に帯方郡が置かれ、卑彌呼が倭の女王となってから、313年に高句麗が帯方郡を接収するまで100年余り。248年に臺與が女王となってからなら65年が経過しました。この間に、倭では何が起きていたのでしょうか。

文字記録はほとんどなく、後世に編纂された文献を参考にしても実態はよくわかりません。「空白の4世紀」の前、「空白の3世紀後半」についても、『日本書紀』のおぼろげな記述や考古学的な成果を抜きにして語ることはできません。つのは特に専門家でもないド素人ですが、つのにもできる範囲でざっくり調べてみましょう。あまり鵜呑みにはしないで下さい。

◆All the old paintings on the tombs◆

◆They do the sand dance don't you know◆

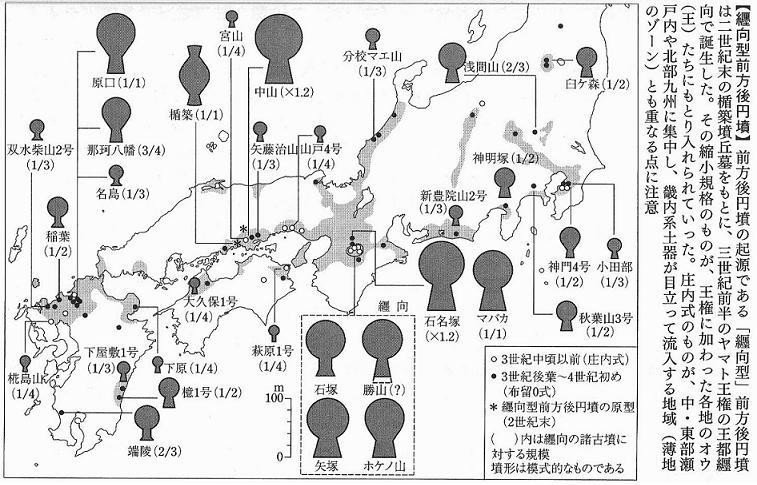

纒向式前方後円墳

前述のように、3世紀から4世紀初頭にかけては、弥生時代から古墳時代に移行する時期とされています。ヤマトに形式を発する前方後円墳が全国各地で作られ始め、副葬品の銅鏡は漢鏡から魏鏡や倭製鏡になり、土器も弥生式土器からヤマトに発する土師器(はじき)に代わっていきます。半島に面する北部九州が唯一の先進地域だった時代は終わり、日本列島規模の広範囲をカバーする巨大なネットワークが形成され始めたのは明らかです。とはいえ、まだヤマト王権が各地域を確実に支配していたとは言えません。

この時期の考古学的編年の一説として、纒向遺跡で出土した土器(土師器)の層や形式を分類した「纒向編年」があります。まだ様々な異論があるようですが、おおよそ西暦210年頃から290年頃が庄内式、270年頃から5世紀頃までを布留式と呼び、それぞれに段階があるようです。臺與は290年頃には55歳ですから、この頃には(彼女を共立した豪族たちも)逝去していたかも知れず、それに伴ってか時代の変化もあったのでしょう。また280年頃から290年頃にかけて、纒向遺跡では外来土器の数が増加しており、布留式土器の発生はそうした影響を受けているようにも思えます。

この編年に基づいて見るならば、纒向型前方後円墳(従来は弥生墳丘墓に含まれましたが、定型化する前のややいびつな、最初期の前方後円墳とみなされています。帆立貝形古墳とも)のうち「庄内式」期のものは、奈良県桜井市纒向古墳群の石塚・矢塚・勝山・東田大塚・ホケノ山に加えて、千葉県市原市の神門古墳群(5号・4号・3号)、岡山県総社市の宮山古墳、兵庫県姫路市の山戸4号墳、徳島県鳴門市の萩原1号墳、佐賀県武雄市の椛島山古墳が含まれます。ヤマトに近い岡山・兵庫・徳島や北部九州の佐賀はともかく、既に房総半島にまで初期前方後円墳の形式は広まっているのです。

また、これらヤマト以外での前方後円墳は、いずれもヤマトのものより小さく築造されています。神門古墳群は3基とも後円部の径33m前後、前方部の長12-20mほどで、墳丘長合計は45-53mほどしかなく、箸墓古墳どころか纒向石塚古墳の半分ほどしかありません。宮山古墳は纒向石塚古墳の3分の1、山戸・萩原・椛島山はいずれも4分の1です。

続く「布留式」期の最初期、布留0式の時代の前方後円墳は、北部九州・瀬戸内・畿内に加えて、南九州(日向・薩摩)や北陸、東海、関東にまで広がっています。いずれもヤマトのものより小さく、あるいは北部九州や吉備には匹敵する規模のものもありますが、墳丘長278m・後円部150m・高さ30mもの箸墓古墳の規模には到底及びません。3世紀から4世紀前半までの墳丘長200mを超える規模の前方後円墳はほぼヤマトに限られますし、箸墓古墳を凌駕する規模の古墳が作られるのは、4世紀中頃の奈良県天理市渋谷向山古墳を待つことになります。

そのため「箸墓古墳は3世紀のものではなく、4世紀以後のものだ」とよく言われ、PROの考古学者さえも「箸墓古墳は卑彌呼のものか疑わしく、築造は3世紀後半で臺與のものではないか」とします。つのは安易に結びつけてしまいますが、卑彌呼に相応しいとは思います。あるいは卑彌呼の時代に基礎部分を作り、臺與の時代以後に拡大して完成したのかも知れません。

また、この図では出雲に前方後円墳がまだ出現していません。四隅突出型墳丘墓という形式が、方墳や前方後方墳に発展していったようです。景初三年の紀年銘を持つ三角縁神獣鏡が出土した島根県雲南市加茂町の神原神社古墳も29×25mほどの方墳ですし、安来市には同じく三角縁神獣鏡が副葬された方60mの大型方墳・造山古墳や大成古墳があります(ともに4世紀初頭)。

他の地域では、静岡県沼津市の高尾山古墳が築造年代が西暦230-250年頃という最古級・最大級の前方後方墳で、墳丘長は62m、高さ5m、後漢代の獣帯鏡や鉄器など、多数の副葬品も出土しました。これら地方政権の首長には、前方後円墳は受容されなかったのでしょうか。もしくは前方後円墳より序列が低いものとして位置づけられていた(いった)のでしょうか。

それでも前方後円墳形式を受容する文化は日本列島の各地に分布しており、墳墓の様式を共有する程度には友好連帯関係があったとは言えるでしょう。古墳の規模は各地の国力や重要度に対応していたと思われ、北部九州・瀬戸内・近畿を結ぶラインを中核として、倭國連合は広がっていったのです。

そもそも日本は山林が国土の7割近くを占め、北海道と沖縄を含めても現代ですら可住地面積は3割しかありません。多数の人口を抱えられるような平地は限られています。そうした平地・盆地・沿岸部を交易路で繋ぎ抑えていけば、山林の住民は平野の住民と取引して生活していますから、自然と従属的存在になります。東北地方どころか関東平野にもまだ住民が少ないこの時代であれば、各地の拠点的可住地とその首長層を硬軟両面の交渉で抑え、殖民集落を置けば(封建)充分です。古墳はそのような場所に築造されています。殷や周や古代ローマも、そのようにして勢力を広げて行きました。魏晋に朝貢し帯方郡や弁韓と接し、彼らの統治システムに触れた倭人が、日本列島規模の広域政治領域に内実をもたせようと動き始めたということです。

では、この時期の倭地の様相を西から東へ概観しましょう。

九州

3世紀後半の北部九州では、佐賀県武雄市北方町芦原に椛島山遺跡(古墳)が、福岡市博多区に那珂八幡古墳が、それぞれ出現します。位置からして、椛島山遺跡は北の末盧國と有明海・佐賀平野を結ぶ要衝であり、那珂八幡古墳は那珂遺跡群のすぐ傍で、奴國中枢部にほかなりません。筑紫野市の原口古墳は墳丘長80m、後円部径56mの初期前方後円墳で、三角縁神獣鏡などが発掘されました。末盧國の中枢である唐津市では、墳丘長108.5m、後円部径62.2mの前方後円墳・久里双水古墳が築造されています。

伊都國の中枢たる三雲遺跡は3世紀後葉以後に衰退し、4世紀にも前方後円墳が集中して築造されましたが、墳丘長は最大でも103m程度でした。伊都國の重要性は相対的に低下し、宗像や豊前に新たな勢力が形成されます。それらはヤマトや吉備の強い影響を受けていました。

3世紀末頃から4世紀前葉、周防灘に面した福岡県京都郡苅田町(豊前地方)に石塚山古墳(前方後円墳、墳丘長120m)が出現します。この規模は古墳時代前期では北部九州最大で、多くの銅鏡が副葬されています。また同時期には大分県宇佐市に赤塚古墳が出現しました。

北東九州の周防灘に面した地域を豊前、国東半島以南や日田盆地等を豊後と呼び、両者を合わせて古くは豊国(とよのくに)と言いました。弥生時代以前は特に有力ではなかったこの地域が急に発展したのは、瀬戸内海を大動脈とするヤマトや吉備がこの地域に拠点集落を築いたためでしょう。北部九州東部と関門海峡を抑え、ひいては九州全土に進出する戦略と思われます。

豊国は臺與の時代かその後に発展していますが、ヤマトに留まって祭祀を行わねばならない臺與とはたぶん無関係でしょう。豊国に邪馬臺國を持って来る説は古くからありますが、考古学的にも時代が合いませんし、北部九州に5万戸や7万戸を全部収めるのはこの時代には不可能です。また豊国全体を支配するような独立勢力はなく、ヤマトが外からそう呼んだに過ぎません。

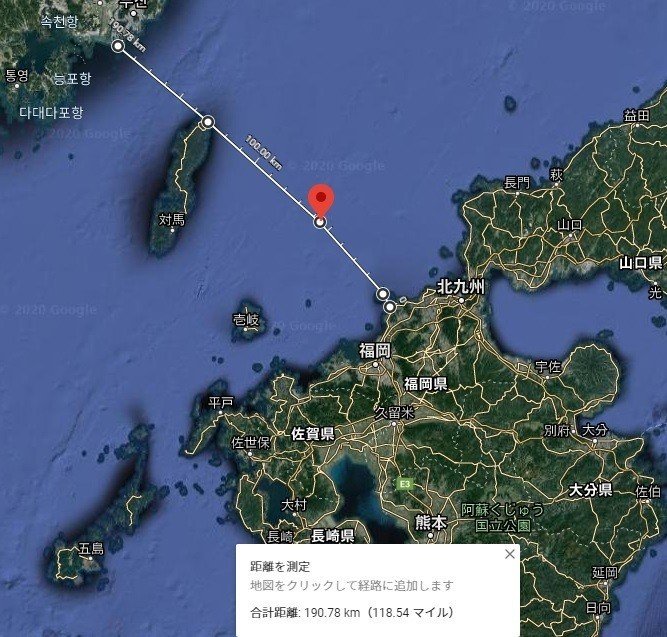

実際、4世紀後半からは宗像の沖ノ島でヤマト王権による祭祀が始まり、博多や糸島、唐津や壱岐を経由しない半島との交易ルートが開拓されました。北部九州諸国が従わないから仕方なく別ルートを模索したというより、古来の交易ルートを抑える北部九州諸国(旧・倭奴國)の勢力を削ぎ、ヤマト・瀬戸内直営の交易ルートを作るための戦略だと思われます。このようなことを伊都國や奴國が自ら不利益を被るためにやるはずもありません。絶海の孤島である沖ノ島がこれほど重要視された理由もこれで理解ります。

南へは国東半島を越えて別府湾、宮崎平野へ進出し、4世紀前半には西都原古墳群が築造されました。遠く薩摩川内市にも前方後円墳である端陵古墳が築造されています(これらは瓊瓊杵尊や木花咲耶姫の陵墓参考地になっていますが、4世紀以前には遡れません。日向の勢力がヤマトに東遷した形跡もありません)。各地にフランチャイズ・チェーン店、植民地、交易拠点となる地域と豪族が新たに出現したわけです。ヤマトや瀬戸内から派遣された将軍が土地の豪族の娘を娶って居着いたり、ヤマトに従順な豪族が首長に任命されたりして、権威と権力と富を集めたでしょう。舶載鏡にしろ倭製鏡にしろ、三角縁神獣鏡はこうした首長に下賜されたようです。

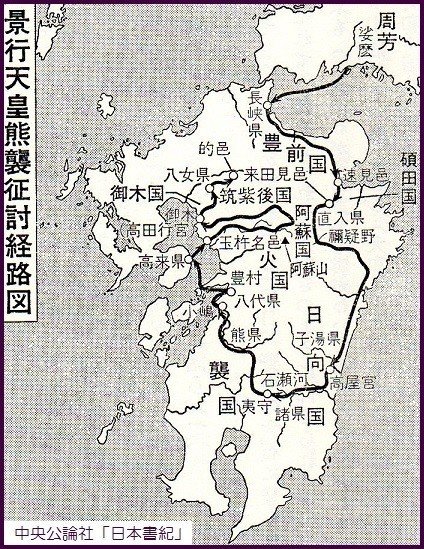

景行天皇の遠征

このような九州各地における前方後円墳の出現は、『日本書紀』や風土記における景行天皇の九州巡幸を思わせます。彼は崇神の孫、垂仁天皇の子にあたり、祖父と父に続き纒向に宮居しました(纒向日代宮)。熊襲の反乱を鎮圧すべく彼は自ら九州へ遠征します。神武天皇が日向から東征して以来初めてのことです。周防国の娑麼(さば、防府市)で賊徒を誅殺すると、豊前国長峡県に行宮を構え、ここは京都(みやこ)と呼ばれるようになりました。『豊後国風土記』によると「豊国」の名は豊前国仲津郡に由来するといいます。行橋市かみやこ町でしょう。京都郡豊津には豊前国府が置かれました。

豊後国の碩田(おおきた、大分市)で賊徒を平定した後、臼杵郡を経て熊襲国(南九州)に入り、行宮として高屋宮(宮崎県西都市か)を構えました。熊襲梟帥(クマソタケル)に対しては娘たちを誑かして殺させます。天皇は高屋宮に6年間も滞在して妃を娶り、この地が東に向かって開けていることから日向(ひむか)と名付けました(天孫や神武の頃にはどう呼んでいたのでしょうか。天孫にも神武にも、景行天皇は全く言及していません)。

さらに西へ進んで夷守(宮崎県小林市)で歓待を受け、熊県(熊本県球磨郡)で熊津彦兄弟を平定し(古事記にいう熊曾建兄弟でしょうか)、葦北(葦北郡)・火国(八代郡)を経て有明海を渡り、高来県(長崎県諫早市)まで到達します。再び有明海を渡り、玉杵名邑(熊本県玉名市)で賊徒を殺し、阿蘇国(阿蘇郡)を経て、御木(福岡県大牟田市)に高田行宮を設営します。さらに八女県(八女市)へと進み、即位18年の8月に的邑(浮羽郡)へと進みます。しかしそこから先の経路を記すことなく、翌年の9月20日に「日向より(ヤマトに)至る」として遠征を終えています。

玉名から阿蘇へ行くとなると、狗奴國・狗古智卑狗の領域と思しき菊池川流域も通ったはずです。玉名以外で特に戦闘がないのであっさり従ったのでしょうか。また的邑(いくはむら)は現在の福岡県うきは市ですから、もと来た豊前に戻るにはどうすればいいでしょう。筑後川(三隈川)を遡って日田盆地・玖珠盆地を抜け、由布院から別府湾へ出て船で戻るコース、博多湾へ向かって宗像・関門海峡を通り船で戻るコース、あるいは筑豊盆地から陸路で向かうコースがあります。どれを通ったのでしょう。飛行機はなしです。

そしてヤマトの大王が実際直々に九州へ遠征したかというと、可能性は高くはなさそうです。ヤマトタケルに象徴される将軍や商人たちが、豊国を拠点として何度かに渡り九州各地に派遣され、硬軟取り混ぜて豪族たちと交易・友好関係を締結した、という感じでしょう。ただヤマトの大王が直々に来ればすごいインパクトですから、来た可能性も否定はできません。ヤマトの王族と地元豪族が婚姻関係を結んだり、豪族の子弟をヤマトへ留学させたりもしたでしょう。卑彌呼の頃は未開拓だった中南九州も、こうしてヤマト倭國の交易網・経済圏・勢力圏に組み込まれて行きました。べたっと領域を支配するのではなくて、例によって拠点となる國邑と交易網を抑える形です。

4世紀中頃から後半にかけて、ヤマト倭國は盛んに半島へ進出し、同盟国である百済(帯方郡の跡地に建国された、元高句麗の駐留軍による国)と高句麗の戦争をバックアップします。ついでに元の弁韓・辰韓諸國、つまり任那加羅や新羅をも勢力下に収めて行きますが、それには九州を抑える必要がありました。ヤマトには半島からの物資や人間集団が多数流れ込み、卑彌呼や臺與の頃とは桁違いに技術や文化が発展します。河内の超巨大古墳の築造はそうした技術力の集積による一大国家プロジェクトでした。景行天皇と成務天皇の後、仲哀天皇が再び熊襲征伐に訪れ、神功皇后が三韓を征伐したという伝説は、このような歴史の流れに一応のっとってはいますね。

◆空白のラストページに◆

◆その拳を叩き込め◆

今回はここまでです。次は中国・四国地方を概観します。

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。