『的中地本問屋』を開く(その二)

先週に続き、江戸時代における一冊の本の誕生過程を追ってみよう。

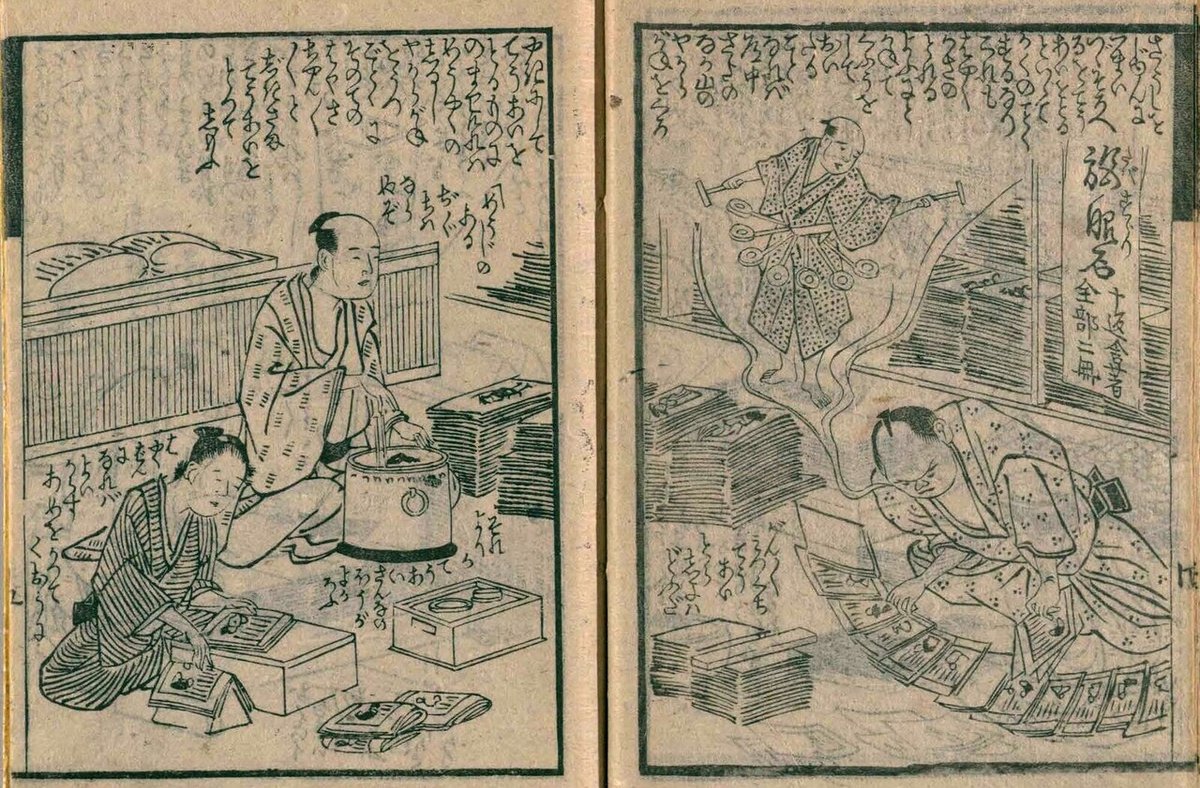

摺り上がった草紙は、つぎに順番に並べられる。この工程のことを、記述の部では、「てうあい」と記した。「ちょうあい、丁合」ということだろう。舞台裏を見せるに相応しく、内輪の言い方が大事そうに披露された。しかも画中の人物の会話において、「苗字のある地口」、すなわち名前のついた地本問屋をもつということはさておくとして、「丁合さんなのほうがよかろらう」と、親しみやすく呼び名にして、りっぱなプロの身分を認めてあげた。

そのような丁合さんに求められるのは、素早く作業を進めることだ。そこで、作業風景にあわせて、「中山のやから鉦」を打つのに似ているので、その鉦を使って拵えた妙薬を飲ませたとした。

作業場の左側に座った若者は、三角形の台を使っている。一枚に印刷されたものを真ん中から二つ折にするには、素朴だが都合の良い特製の道具なのだ。

揃ったものは、こんどは上下を切り落として製本に備える。上下の部分を「あとさきてんち(前後天地)」と呼んだ。これに使う道具には、「たちいた(裁ち板)」、「でう木(じょうぎ、定規)」があった。しかしここで熟練の男は、ぶっきらぼうにそれを「まないた(俎板)」と呼び、そこから、本を「作るのだ」と洒落を聞かせた。この男に効くのは、こんどは「祇園とうふ」を切る庖丁から出来た妙薬なのだ。

このページは、見開きで一つづきの絵ではなく、二枚はそれぞれの構成になっている。地本問屋の主は、つぎの工程への思案に夢中になった。

続くのは、表紙を作ることだ。しかし、ここでは「作る」という言葉を使わず、「掛ける」というのだ。この作業をするのは、子供。かれらのやる気をいかに引き出そうかと主が苦慮し、わけの分からない妙薬に頼ることを避けた。そこで思いついたのは、BGMならぬ、太鼓を叩きながら唄って踊ることだ。そのせりふは素晴らしい。「掛ける」という言葉にかけて、目まぐるしいほどの用例を集めてでた。「斜掛け」、「追いかけ」、「鋳かけ」、「手がけ」、「通いかけ」と、まるで言葉教室の風景なのだ。その中味は、今日でも常用するのもあれば、時代とともに消え去ったのもあった。あまりも愉快だから、子供の一人が、「おいらもどふかおどりたくなった」と発言したほどだった。

表紙を「掛ける」とは、糊を付けならそれを仕立てるということだ。それがどうして子供たちの手を借りなければならないのか、すぐには分からない。専門職にはならず、子供たちで十分間に合ったということだろうか。

一冊の本の完成には、すでに近づいている。

先週の記事を公開してから、いま開催中の早稲田大学図書館の企画展において、早稲田大学図書館蔵の一冊が展示されていると教わった。展示はあと十日近く続く。実物を覗く絶好の機会なので、関心ある方はこれをお見逃しなく。詳細はつぎのリンクにて、「浮世の和本-江戸前期絵入り本の世界-」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?