『的中地本問屋』を開く(その三)

一冊の本は、制作の最後のプロセスを迎えた。それは、本を綴じること。これをもってようやくその完成形が目のまえに現われてくる。

ここでまず思い出されたのは、なんと中国伝来の知恵だった。曲がった玉に糸を通すための工夫として、蟻の動きを借りたものである。あくまでも「糸を通す」ということからの連想だろう。一冊の本を綴じるには、力やスピードが必要としても、迷路に当たっての並はずれの秘策などは不用だ。現にここでも専門職ではなくて、女性の手を借りた。裁縫したり糸を貫いたりする日常の手仕事から自然な展開に過ぎない。しかしそのような彼女たちのことを、「口も八丁手も八丁」、「かかばば」と、ずいぶんとひどい修飾語で語ったのだった。愛情を込めた言い方だと捉えよう。そして、彼女たちは作業の間も賑やかに会話を交わし、その内容は本の中味に触れているのだから、読書もしっかりとこなしたのだと、もう一つの尊敬すべき顔を覗かせた。

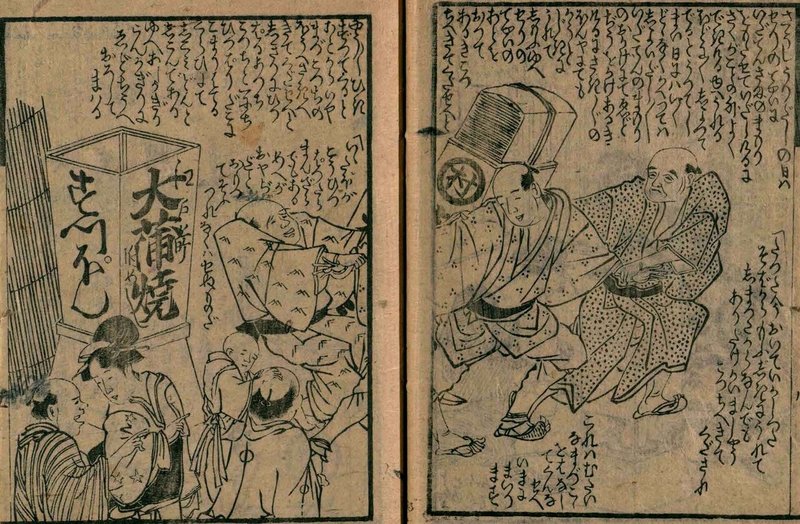

新刊の売り出しの日がやってきた。そのような日は、地本問屋から本屋へ本を運び込むことから始まる。運ぶのは、「せり(糶)」の「てやい(手合)」。かれらは手に「韋駄天様の守り」を握り、江戸中を駆け巡る。本屋の主は、商売になると見て、かれらを呼び止め、無理やりに商品を奪い取る。そばから人々はこの微笑ましい一幕を指さしながら見物する。これを描写する文章の中に、「引っ張り凧」のような今日でもなにげなく使う言葉もあれば、「足限り根限り」などすでに姿を消した言葉もある。

新刊は店頭に出された。それにしても賑やかな店である。「さうし」「村」などと読む店の名前、「五十三次馬士の奇袋」など書名の看板。その中で新刊は言葉通りに飛ぶように売れている。それどころか、客と売り子との会話は面白い。「さっきから待っているに早く下せえ」、これに対して、まだ準備ができていないとかわせても、綴じていなくてもよし、ひいては刷っていなくてもよしと、読んでいて思わず吹き出し、白紙を持ち帰るのかよとつっこみたくなる。まるで漫才だった。

これで一冊の草子は大成功に終わった。売り出しには蕎麦だとの問屋の仕来りの解説がなされる一方、作者も労われる。大好物の蕎麦を堪能しながら、今年の「しんだい(身代、もらう報酬)」がこの蕎麦のように「伸びる」だろうと内心そろばんをはじき始めた。この風景が一冊の締めくくりとなり、まことに目出度し、目出度しだった。

黄表紙『的中地本問屋』、その所蔵やデジタル公開の情報を二週間まえの記事で紹介した。一方では、このタイトルは、活字でも読める。はやく百年近くまえに「日本名著全集江戸文芸之部」の中の一篇として取り上げられ、つぎのリンクでアクセスできる。(『黄表紙廿五種』日本名著全集刊行会、1926年)。加えて、八十年代半ばに前後して二回単行本に収録された。(『江戸の戯作 (パロディー) 絵本』社会思想社、1985年、『作者胎内十月図 腹之内戯作種本 的中地本問屋』河出書房新社、1987年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?