草子の作家

これまで、三週続きで一冊の草子が出来上がるまでを描く黄表紙の作品を追ってきた。作者が語る作品作り、いわゆる出版の裏話を題材とする黄表紙、この外にも何作品か存在している。その中からもう一冊とりあげてみよう。作品名は、『亀山人家妖』。こんどは、作品の企画にスポットライトが当てられた。

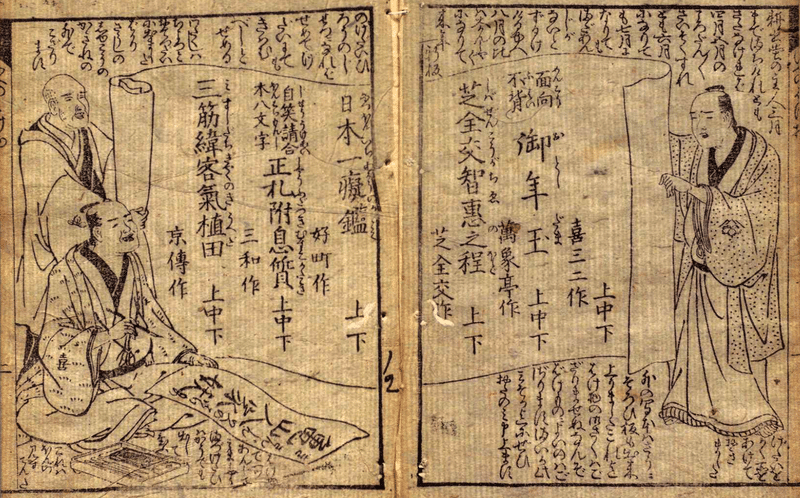

作品に書かれた文字をゆっくり読んでいこう。

最初のページの右側、枠に囲まれたのは、つぎの三行である。

自序

咄を画にかくといふことはあれど序文を画に書た

ためしは

黄表紙作品は、最初のページに文字で主旨や抱負を文字で記すのが一般的で、それに反してさっそく文字にすることに作者は自信を覗かせた。

今風の文字遣いに書き換えると、一通りつぎの通りだろう。

ここに絵草紙問屋蔦屋重三郎、絵草紙の作者喜三二がもとへ年礼に来り、未の春の新版青本を頼む。

さっそく蔦屋重三郎と(朋誠堂)喜三二の名前が登場した。錚々たるものだ。いずれも江戸中期の出版人と草子作家。時代が違っていても、作家があっての出版なのだ。作家のところへ出版商が出向いて挨拶し、依頼をする。ちなみに、描かれた二人は、一人の着物に「喜」の文字があって喜三二だと分かり、もう一人の服には衣紋が描かれ、それがページの上段の紋と同じで、蔦屋の紋だと簡単に分かる。

「来年のをもう頼むか、随分春の内書ましょう。書うと思へば直にできる。」など大うぬをならべる。

「当春の大福帖はとんだ評判がようござりまして、ありがたうござります。」などとちょゝゝらを言ふ。

作家は、「大うぬ」(ほら)と態度が大きく、出版商は低姿勢で、「ちょちょら」(お世辞)を言って機嫌を取る。ただ、それにしても、一つの作品を準備するために、一年もかけてずいぶんと大がかりなものだ。

つぎのページに入る。

耕書堂の主人、三月まで待ちけれども沙汰なければ、四月五月のころ段々催促すれども、六月になりても、七月になりてもまだ案じがないとずるけける故、八月の比は大癇癪になりて、来年新板の外題披露の時節なれば、せめて外題にでも決はむべしと責める。

そのような一年も、作者の対応であっという間に流れてしまった。夏を過ぎたら宣伝を始めなければならないと、出版商は気が気でなくなり、段々遠慮がなくなった。

「わたくしはちょつとお手伝いに出ましたばかり。草子の趣向の垣根の外でござります。」

これはたまたまその場にいる第三者の言い分だった。作品はやがてこの人を含む他分野の人間の助力で完成されていくものだったので、ここでそれへの伏線を張った。

「外題を書く所をあけておきました。」

「外の写本は早に揃い、板も出来上りました。これ迄化け物の御作はござりませぬ。なんぞ化け物によいのはござりますまいか。此晦日迄にぜひお頼み申上ます。」

「化け物で一ツ案じてみましやう。まず外題はかうでも出して置ふ。」

「これはほんの不見転だ。」

出版商と作家の会話には、真に迫るものがあった。蔦屋の立場からは、「せめてタイトルだけでも」、それは「月終わりまでだよ」、そして全体の構成からぜひ「化け物を」と内容まで指定した。これに対して、喜三二は「化け物で構わない」とあっさり引き受け、さっさとタイトルを決めた。最後の一言は自嘲気味なもので、おそらく口に出さないで心の中の言葉だったのだろう。「不見転(みずてん)」という言葉は、辞書には載っているが、わたし自身はまだ一度も実際に使われたところに出会っていない。

喜三二が思いついたタイトルは、そのまま「亀山人家妖」。これに並ぶには五作が記され、中でも『面向不背御年玉』、『正札附息質』、『三筋緯客気植田』の三作は近代に入ってともに活字化され、残りの二点も国立国会図書館などでデジタル公開されている。出版商蔦屋が自慢にしていた成功作だったに違いない。

これで一篇を作り上げるために、喜三二の格闘が始まった。

ここで引用した画像は、国立国会図書館がデジタル公開したものによる。同じ作品は早稲田大学図書館も所蔵し、同じくデジタル公開している。ただし、理由不明だが、ここに見る二枚目は欠けている。なお、この作品は、はやく明治時代終わりの1909年はじめ、これまで三回ほど活字化されている。詳しいことは、「黄表紙活字目録」を参照してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?