03 塾で成績は上がらない!

●一体何を評価するのか?

「やる気」が、外からの刺激で活性化するものだと考えると、外発的動機が起こりやすく、内発的な動機が起こりにくいというのも分かりますよね。褒美や報酬という刺激は用意しやすいですからね。

じゃあ、他にはどんな「刺激」があるのか、ちょっと考えてみましょう。

まずは、子供たちが学習の目標をどう捉えているかということがあります。これは、言い換えれば、学習者が自分の学習について、どのような成果が期待されていると感じているか、ということです。

簡単に言ってしまえば、親や先生といった評価者からの期待ということですが、注意が必要なのは、親や先生が実際にどういう期待をしているかではなく、子供たちがどう認識しているか、が問題だということです。

この学習目標には大きく分けて、「熟達目標」と「遂行目標」の二つががあります。

簡単に言うと、「熟達目標」は自分が成長していればいいという考え方で、結果よりも過程が同であったかということを重視します。

一方の「遂行目標」というのは、他人と経過を比較し、少しでも優れていようとする考え方で、過程よりも結果の如何を重視します。

三木香織氏の「ヤル気をなくさせる環境」(聖母女学院短期大学研究紀要35[2006-03-31])の表が分かりやすいので、引用します。

では、それぞれの学習目標の場合、子供たちはどうなるのでしょうか。

子供たちが、自分に課せられているのが「熟達目標」であると感じている場合を考えてみましょう。

子ども達は、自分の能力や現在の学力に関わりなく、上達することは出来るでしょう。ですから、目標を達成できることになります。当然、子供たち自身にも、そうした見通しは立ちます。

そうすると。子供たちは、学習そのものに対して積極的になります。やって甲斐があると考えるからです。ですから、学習内容に興味や関心をもち、しっかり理解したいと考えます。また、自ら工夫して、よりよくなろうと努力します。つまり内発的な「学習動機」を抱きやすい。

一方の「遂行目標」の場合はどうでしょう。

成績という結果が最も重要視されるなら、結果させ出せればいいというように考えるようになります。すると学習そのものが短絡的になります。

さらにこの場合、他人との比較ですから、絶対に負ける子どもがいます。それだけではなく、子どもたちにとっては、最初から目標達成が無理だと思えることもあります。つまり、初めから自分が負けることが分かった勝負だと思える時もあるわけです。そうすると、当然ですが、やりたくないのにやっている、という外発傾向の「学習動機」になりやすい。

さらには、わざと勉強しないで、「成績が悪いのは勉強しなかったからで、能力がないからじゃない」という理由付けをして、最低限の自尊心を維持するような、自己防衛的態度をとることもあります。

そういう意味では、「熟達目標」の方が「遂行目標」よりもよいのですが、他方で、テスト成績や入試結果など、子供たちの現実を想定すると、そこにあるのは否応もなく、圧倒的に「遂行目標」です。子供たちには、そういうジレンマがあります。

ちょっと詳しく考えて見ましょう。

先ほど、「遂行目標」というのは、その目的達成が始めから無理な場合があるといいました。

それは、『ドラえもん』を例にとると、分かりやすいでしょう。

いつも0点ばかり取っているのび太くんに、これから出木杉くんに勝ち続けなさいと言いうようなものです。

勉強の成績を考えた場合、それはどう考えても無理な相談です。まあ、これは極端な例ですし、あや取りや射撃ではのび太は勝っているので、評価のポイントはあるわけですが、学業に絞ると、こうなってしまう。

現実の日常の中で見てみると、「隣のAくんは○○高校志望だから、あなたも負けないようにがんばるのよ」と言っても、その高校の合格目標偏差値と子どもの今の偏差値が30も離れているような場合、これはとても現実的な目標とは言えません。

それどころか、いつもテストで十位以内に入りなさい、と言っても無理なことすらあります。一位が十人いれば、その時点で二番目の点数の持ち主は十一位になってしまいます。

でも、なかなかそんなに細かい人数分布までは見られないのが普通ですから、点数では二番目なのに順位は十一位としか見えずに、単純に目標が達成できなかったということになります。そうなると、実質的には達成しているにもかかわらず、その子どもは可哀想ではありますが、叱られることになります。

それに、「遂行目標」の最大の特徴である「相対評価」であるかぎり、論理的に成績が上がらないということも十分にある。

「相対評価」の最たるものは「偏差値」ですよね。あれは、点数分布は人数が大きくなれば、正規分布に近づくという原則を元に、平均点を50にして、分布の仕方を標準偏差で反映させて計算したものです。

そうすると、違うテストでも成績の比較が比較的正確にできる。元々、そういうために開発されたものです。違った風に使われてしまって、悪者扱いされていますが、元々は子供の成績を正確に把握しようというところから始まったものです。

さて、学校ではともかく、塾ではこの偏差値で成績を比較します。偏差値を上げよう、そう思ってみんな努力するわけです。しかし、これは並大抵のことではない。塾という団体の中で、その構成員はそんなに大きく変わるわけではありません。A君が頑張って力をつけたとして、B君もやっぱり同じように力はつけているはずです。

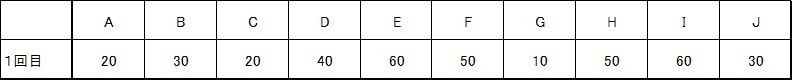

たとえば、漢字テストをやったとしましょう。一回目の成績は、次の表のようなものだったとしましょう。

この場合、平均点は37点、標準偏差は16.8、A君の偏差値は39.9ということになります。

そして、2回目に同じような漢字テストをやったとします。

その結果が、上の表のようだったとします。

A君は何と40点もよくなっている。でも、他の生徒も点数が上がっています。この2回目は、平均点は79点、標準偏差は15.1。そして、A君の偏差値は37.4になります。

頑張って、点数が上がったのに、成績は下がっているんです。

他の生徒の上昇の方が少し大きかったからです。

塾という閉じた集団の中で競う限り、皆同じような授業を受け、同じような課題を課され、同じような勉強をしているはずです。個人差は色々ありますが、自分が力をつければ、周りも同じように力をつけている。その力の程度が、周りよりちょっと少なかったら、力はついているのに成績は下がってしまう。

だから、塾に入りたてのころはともかく、長くいると成績は上がらなくなってしまって当然なんです。同じ勉強を続けていたのでは、絶対まわりのアップ量を超えられませんから。

これが、相対評価の過酷さです。

●「やればできる」の幻想

また、更に厳しいことを言えば、「相対評価」にこだわることは、個性や個人差を考慮に入れていないということでもあります。逆に「絶対評価」を重視するということは、個人差を考慮しているということになります。

少し長くなりますが、説明すると以下のようになります。

人は生れ落ちた瞬間から、他人とは異なった「自分」として成長します。そこには遺伝的要因や環境的要因など、実に様々な、それこそ無限と言っていい条件が関わってきます。ですから、誰一人として同じ人間はいません。そうなると、当然ですが、何人も一様に考えることはできません。

「やる気」を出す、学力をつける、という問題に関しても同様で、一人ひとり状況は異なっています。それを細かく見ていかなければ、適切な学習は行えませんし、指導者も最適な指導は不可能と言っていいでしょう。

ここで、一つ理解しておいていただきたいのは、学習も個人の能力の一つであり、個人差があるということです。AくんとBくんが、同じ科目の同じ単元をまったく同じように勉強したからといって、結果が同じになることはありえません。勿論現実的には、「まったく同じように学習する」ということ自体がそもそも不可能なわけですが。

つまり何が言いたいのかというと、学習においても人は個人個人違っており、その点で平等はないということです。理屈では分かっていても、それを直視することを避け、「やればできる」という迷信を信じ込もうとする人は、保護者の中にも、いえ教育する側の人間にも――特に理想主義者には――少なくはありません。

もう少し分かりやすく言い換えると、スポーツや音楽や絵画についてであれば、「才能」という名の元に、不平等な個人差に一応の納得を示すのに、勉強については、誰でも同じようにできるはずだ、公平だと考えてしまいがちだ、ということです。例えば、誰もがプロスポーツ選手や音楽家にはなれないということは納得するのに、誰もが難関大学や名門高校に合格できないことには納得できない、そういうことです。

学習に関しても、ある同一の時点でその能力を比較した場合、先天的後天的諸条件によって個人差があり、決して平等ではないということを認識していただきたいと思います。

しかし、ここで勘違いしないでいただきたいのは、これは、子供の可能性を否定しているわけではないということです。

無限にも等しい条件に各々差異があり、結果として個人の様々な能力や特徴には個人差が生じますし、成長の仕方も一様ではありません。ですから、A君が二時間で習得できたことが、B君は一年かけても習得できない、ということだって極端にはありうるわけです。「やればできる」、これは確かにその通りです。やらなければできるようになるはずがありません。経験していないことは学びようがありませんから当然のことです。

しかし、どのくらい「やれば」「できる」ようになるのか、いつ「できる」ようになるのかは個々人で異なっているのです。

その現実を認めないということは、子供が他の誰とも違うユニークな個人であることを認めないことにつながります。自分を自分として見てもらえない子供が、意欲を持って学習する、これは現実には非常に考えにくいことです。

つまり、「やればできる」という幻想にすがって過度な負担を掛けたり、或いは子供の能力を必要以上に過小評価して成果を過大に評価したりということは、「自分を見てもらえていない」という意識を芽生えさせ、「やる気」を失わせるということです。

ですから、「やる気」を出して学力をつける、その過程において、この個人差を認めてあげることは非常に重要だということです。

このようなことを言うと、ともすれば「才能」がないと諦めることだと受け取られがちですが、そうではありません。自分の目的地に向かって、自分に最も適した方法で到達する道を探すということに他なりません。

中国武術の世界には、「山はいつどこから登りはじめても、たどり着くのは頂上だ」という趣旨の言葉があります。つまり、どんな種類の武術を選んでいつから学び始めても、経路や時間は違うものの結局のところ、行き着くのは同じ「達人」の域だということです。

もう少し身近な例も挙げましょう。東京・大阪間の移動を移動する場合、どういった交通手段があるでしょうか。

公共の交通機関だけでも、東海道新幹線、在来線、飛行機、高速バスなどがあります。自動車で高速道路を走るにしてもいくつものルートがあります。直通でなければフェリーさえも利用可能です。当然ながら、移動手段が異なれば、費やされる時間もお金も違ってきます。疲労度や快適さにも差があるでしょう。

学習もそれらと同じです。同一の目標を目指したとしても、その過程については手段も時間も様々です。

いくら一つの目標に向かうアプローチの方法が色々あるとは言っても、受験という目標がある場合には、時間は限られていますから、無論のことながら、最も効率のよい方法を使わなくてはいけません。

でも、飛行機が怖くて乗れない人は他の交通手段を使わざるを得ないでしょうし、どうしても自分でハンドルを握って行きたいという人は自家用車で移動するでしょう。

これらと同じように、学習においても、誰もが同一の手段を使えるとは限らないですし、同じ手段が誰にとっても最適だとは限らないのです。限られた選択肢の中からとはいえ、学習者に適した方法を使う、これがもっとも大切なことなのです。

ですから、他者との比較のみで評価をしてしまう「相対評価」は、極端な場合は、そうした「学習者にとっての最適解」を拒否し、個性を否定することにつながってしまう恐れがあるということなのです。「絶対評価」であれば、それぞれの過程におけるそれぞれの成果を評価してあげることができます。最適の解に基づいて、最良の評価を下すことができます。

自分から進んで学習するという観点からは、「相対評価」「遂行目標」よりも「絶対評価」「熟達目標」の方がよいというのは、こうしたことも関わっています。

しかし、「絶対評価」がいいんだとは言っても、テストや入試はどうやっても「遂行目標」であって、これを変えることは不可能ですよね。

でも、考えてみてください。日々の学習そのものを他人と競って、相対的に評価する必要があるでしょうか。その必要性が皆無だとは言いませんが、一番重要なのは、今日できなかったこと、間違えたことが明日にはできるようになることです。

つまり、日々の学習の営みに「熟達目標」を持ち続けることは可能であり、それが学習の本質だということです。

しかし、「熟達目標」にも問題がないわけではありません。評価の基準が曖昧であるため、評価が適切に行うことが難しく、過大に評価しすぎると、子供たちは「この程度でいいのか」という考えを持ち、徐々に手を抜くようになってしまう可能性もあります。

では、一体何を基準にすれば?

これはなかなか難しい問題です。これについては、最近学校では、ルーブリックという評価法が導入されつつあります。

ルーブリックというのは注釈というのが原義ですが、簡単に言えば、ある課題についての個々の到達レベルをあらかじめ明記しておき、それに基づいて判断するという方法です。つまりは、評価基準を明確にするということなのですが、国内で「ルーブリック」という場合は、その基準が子供たちに対しても公開されている場合を指す事が多いようです。

締めくくりに、アメリカ・バスケットボール界の伝説的コーチであり、教師でもあったジョン・ウッデンをご紹介しておきましょう。

ジョン・ウッデンは1960年代から70年代にかけて、UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)を率いて黄金時代を築いた人物です。1963年シーズンから1974年シーズンの12年で7連覇を含む10回の優勝を成し遂げ、この間に、カリーム・アブドゥル・ジャバー(当時はルー・アルシンダー)を擁して、88連勝を記録しています。

その史上最高のコーチとも評されるウッデンは、全ての指導者の向けて、こんな言葉を残しています。

成し遂げたことではなく、成し遂げられたはずのことを基準に自分を測ることを教えなさい。

つまり、能力を100%発揮して、成し遂げられることを成す為に、最善の努力をすることが、最も重要だということです。ウッデンは結果よりも過程を重視していたのです。

そして、著書の中で、こんな回想をしています。

私がサウス・ベンド高校で英語の授業を担当していたころのことだ。多くの子どもは「優」とか「良」という評価をつけるほどの成績ではなかったが、親たちは自分の子どもにそういう評価をつけてもらいたがっていた。親は「優」と「良」を成功、それ以外は失敗だと判断していたのだ。しかし、ほとんどの人間は平均的であり、「可」が平均的な評価である。平均的な学力しかない子どもが精いっぱい努力して平均的な評価をされたとき、親がそれを失敗だと考えるのは、私には不公平のように思えた。

ウッデンは続けて、「一生懸命に努力を重ねてベストを尽くして『可』という評価を得た子どもは、手抜きをして『良』という評価を得た才能に恵まれた子どもよりも高いレベルの成功をおさめたと私は思う」とも述べています。

そこで、彼は1934年に自分なりの「成功」の定義を定めました。

成功とは、自分がなれるベストの状態になるために最善の努力を尽くしたと自覚し、満足することによって得られる心の平和のことである。

これこそまさに、究極の「熟達目標」と言えるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?