僕のEXTARPROTON (フレーム編)

こんにちは、しみみーです。花粉絶対殺すマンです。空気清浄機から採れたての空気は美味しいです。

前回の投稿からだいぶ時間が経ってしまいました。書かなきゃと思いつつなんだかんだで忙しかったもんで…

さて、前回の記事の最後で予告したとおり、新車のエクタープロトンを見せびらかして行こうと思います。

とは言うものの、フルスペックを語るとアホみたいに長くなりますし、組み上がった自転車の写真で納得のいくものが撮れていないので、紹介と言いつつフレームの各部を眺める回になります。

いざ!

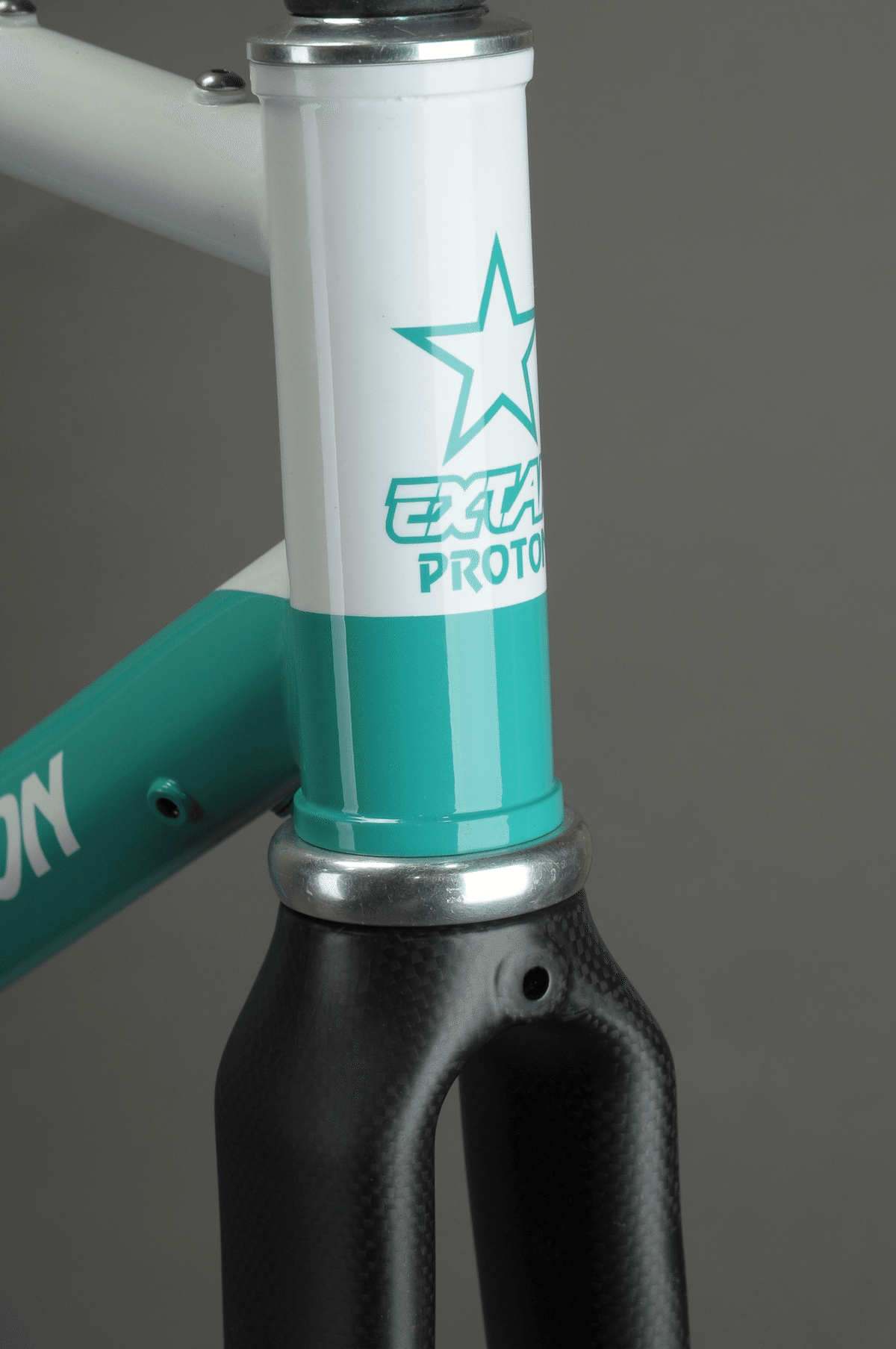

ビルダーの橋口さんとアトリエキノピオさんによる我が美しいフレームを見るがいい!()

ほぁーーー、かっこいーーー

パイプはカイセイの8630R、ダウンチューブはギガエアロです。

デザインは僕。夜な夜なgimpでフレームの寸法図に塗り絵して、あーでもないこーでもないと悩んだ覚えがあります。カラーセンスには少し自信がありましたが、それは既に色付けされた既製品を選んだり、組み合わせたりする場合のみに過ぎないと思い知りました。

普段意識したことはなかったけれど、「色」って折り紙のセットみたいな、彩度max、明度もmaxみたいな色ばかりじゃないんですね。例えば「赤」と一括りに言っても、濃淡や明暗でピンクぽくなったり茶色になったりします。この時点でかなり色の選択肢が増えるのに、複数の色を組みあわせてデザインを起こすとなるともう選択肢は無限大です。塗り分けの位置やスタイルも様々です。改めてデザイナーってすごい仕事なんだなと思いましたね。

また、気に入った色を見つけても、スクリーンによって発色はバラバラなので、デジタルなやり方では正確にイメージを共有しにくいのも難しいところです。仕方ないので、紙にグラデーションを印刷して、いい感じの色のところを切り取って送るというめっちゃアナログな方法で色を伝えました。

ただ、デザインは大変なのと同じくらい楽しい作業で、至福の時間でした。なんてったって自分の欲しいものを自らの手で実現する訳ですからね!「好き」を分析し、イメージ化することで自身の内面をより深く知ることができたような気もします。

…話が脱線しちゃいました。

写真はまだまだあるのでどんどん行くぞー!

前から見るとこんな感じ。アトリエキノピオさんでエクタープロトンの塗装をやるのは今回が初めてだったそうですが、ヘッドのロゴの細かい部分までキッチリと塗装されています。

ビシッと角が出てて、塗りわけの段差も全然ありません。圧巻の技術と言わざるを得ない。

ちなみに、フォークは今回塗装しなかったのでペイントに送らなかったのですが、写真撮影の際にわざわざフォークを装着してくださったようです。リムブレーキ用のフォークになってるのはそのせい。あと、このヘッドセットはアトリエキノピオさんのお手製らしい…なんという技術力…

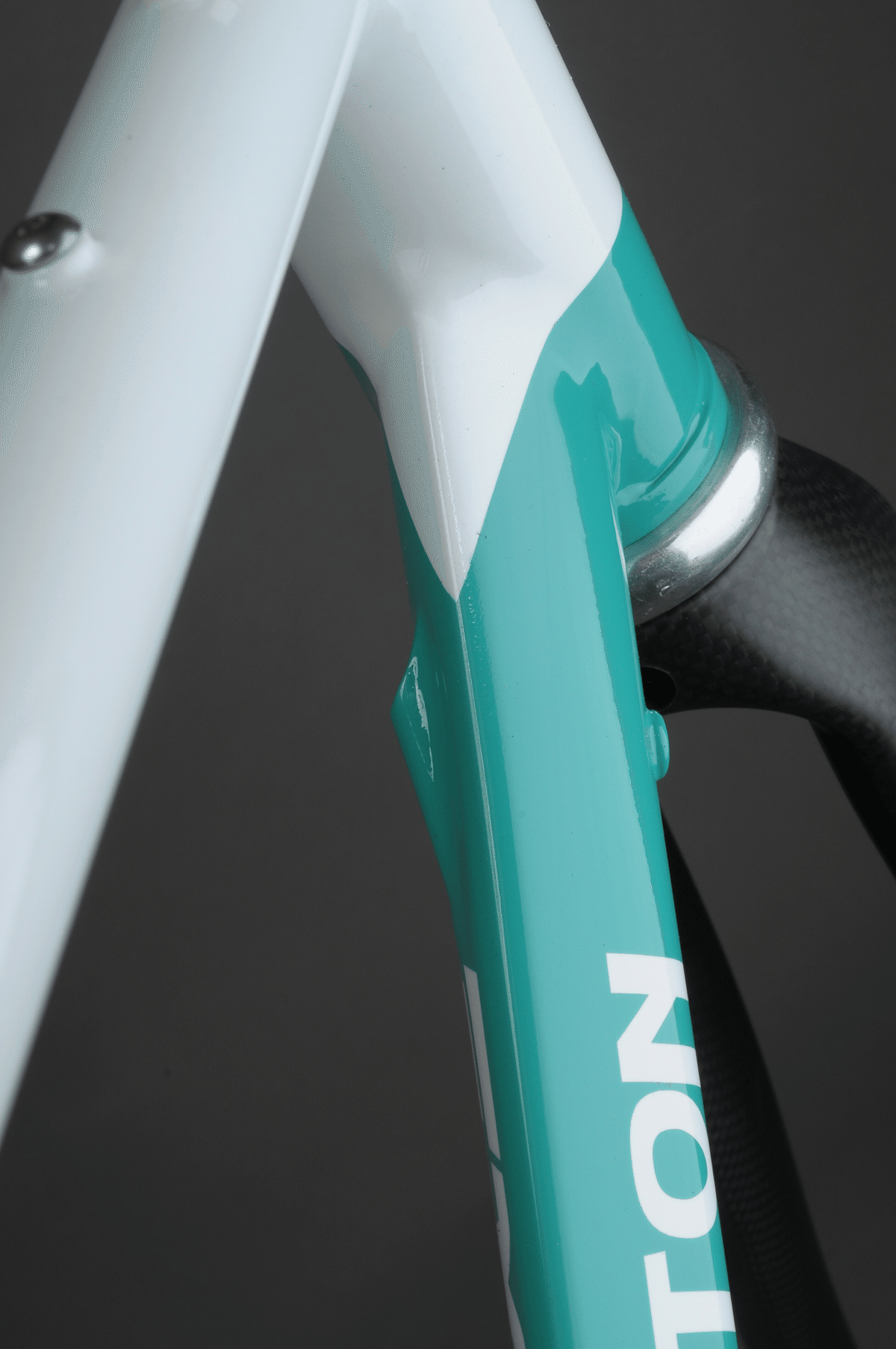

トップチューブとシートチューブの接合部周りの塗り分けデザインはこだわりです。これがあるかないかでだいぶイメージ違います。デザイン案残ってないので比較できないけど…

オーダーを手引きして頂いたmovementさんのロゴもここに配しました。フレームバッグをベルクロで固定してもギリギリ隠れない。

よく見ると、チューブ同士の接合部の下でシートチューブの太さが変わっています。28.6mmのパイプは細くて薄いため、シートクランプで締め付けると経年劣化で割れてしまうことがあるとか。なので、強度をあげるためにわざと接合部からクランプまでは外径を31.8mmにしているそう。こういうビルダーさんのこだわりって痺れますね〜!!本当に頭が下がります。

今度はフレーム後方から。

すらっーー!と伸びるシートチューブの凛々しさよ。白にしてほんとによかったとおもいます。

「クリアランスは最大28cで」と伝えていましたが、実際に28cのタイヤをはめたホイールを装着すると、ステーブリッジとの隙間は小指1本ほど。ピッタリです。嬉しくなっちゃう。

最近は32cくらいまで入るロードバイクもちらほらとリリースされていますが、あえて28cまでにしました。というのも、30cより太いタイヤを履くとロードバイクとしての機敏さはかなり落ちると思っていて、快適性重視のフレームだとしても過剰にタイヤを太くしたくないな…🤔と考えてのことです。太いタイヤで快適性全振りしたいのならば、グラベルバイクのサイレックス君に乗ればいいですしね。役割分担は大事。

お次はリアエンド。

Paragon Machine Worksのリプレーサブルエンドを使っています。オンロードでは稀ですが、RDはもげるものですからね。シマノのダイレクトマウント用のハンガーもオプションとしてあるのですが、e-tap運用も考えているので普通のものにしました。ダイレクトマウントもそんなに流行らずに消えそうな気がするな…

写真では写ってませんがディスクの台座も精度バッチリでした。調整楽だった〜

そしてBB周り。

エッロ!!!は!?エッッロ!!!!

フィレット溶接の醍醐味みたいなもんですね。滑らかだなぁ…(語彙力)

別アングルからも。

ふーん、エッチじゃん

個人的にはギガエアロのチューブとシートチューブがくっついてるところが好きです。

ギガエアロって名前もくすぐられますよね。なんかバリってるメカアニメに出てきそうな。

そして今回のオーダーのテーマでもあるBe Xeno.のワンポイント。文字の位置はmovementの高橋さんのアイディア。チェーンリングに半分くらい隠れるので周りから見るとあまり目立たないけれど、自転車にまたがるとよく見える。自己満足を完璧に満たしてくれます。僕には全くなかった発想の配置で、高橋さんのセンスに脱帽です。

Xenoというのはラテン語に発する英語の接頭辞で、「異物、外来の、異質な」というような意味。特に「異質な」というところにフォーカスして、世の中のオーダー自転車の不文律みたいなものにちょっぴり逆らう自転車を組んだつもりです。ただ、逆らったのはフレームではなくパーツチョイスの部分なので、今回はパス。

あと、僕のTwitter見てる人はご存知の通り、わたくし重度のXenobladeオタクでして、痛車と言うほどではないにしろその意匠を汲んだものでもあります。フレームのグリーンもXenoblade2中のとあるキャラに着想を得たものです。

フォントもタイトルと同じHelvetica blackの斜体を購入して塗装してもらいました。

Xenobladeシリーズはいいぞ(隙あらば布教)

そして最後にダウンチューブ。エアロなパイプで横から見える面積が広いので、ロゴはデカめに。ビシッとした面がスチールバイクながら現代的でかっこいい。

ダウンチューブとヘッドチューブの塗り分けにもこだわりました。接合部に沿って色を分けるとなんかモッサリしたデザインになりますが、あえてダウンチューブに白を残すことで、鋭く、スタイリッシュなデザインにキメることができた思っています。自画自賛です。

また、シフトケーブルは外装ですが、アウター受けはネジで取り外しができるようになっていて、専用のシムをかませることで角度を調整すると言う面白アイテムです。

機械式の変速を使う時はこれを使い、無線変速を使う時はイモネジや低頭ネジをつけておくことで見た目がスッキリします。さしあたっては機械式で運用するけどそのうちe-tap使いたい、というわがままを実現してくださったmovementさんとビルダーの橋口さんに感謝です…!

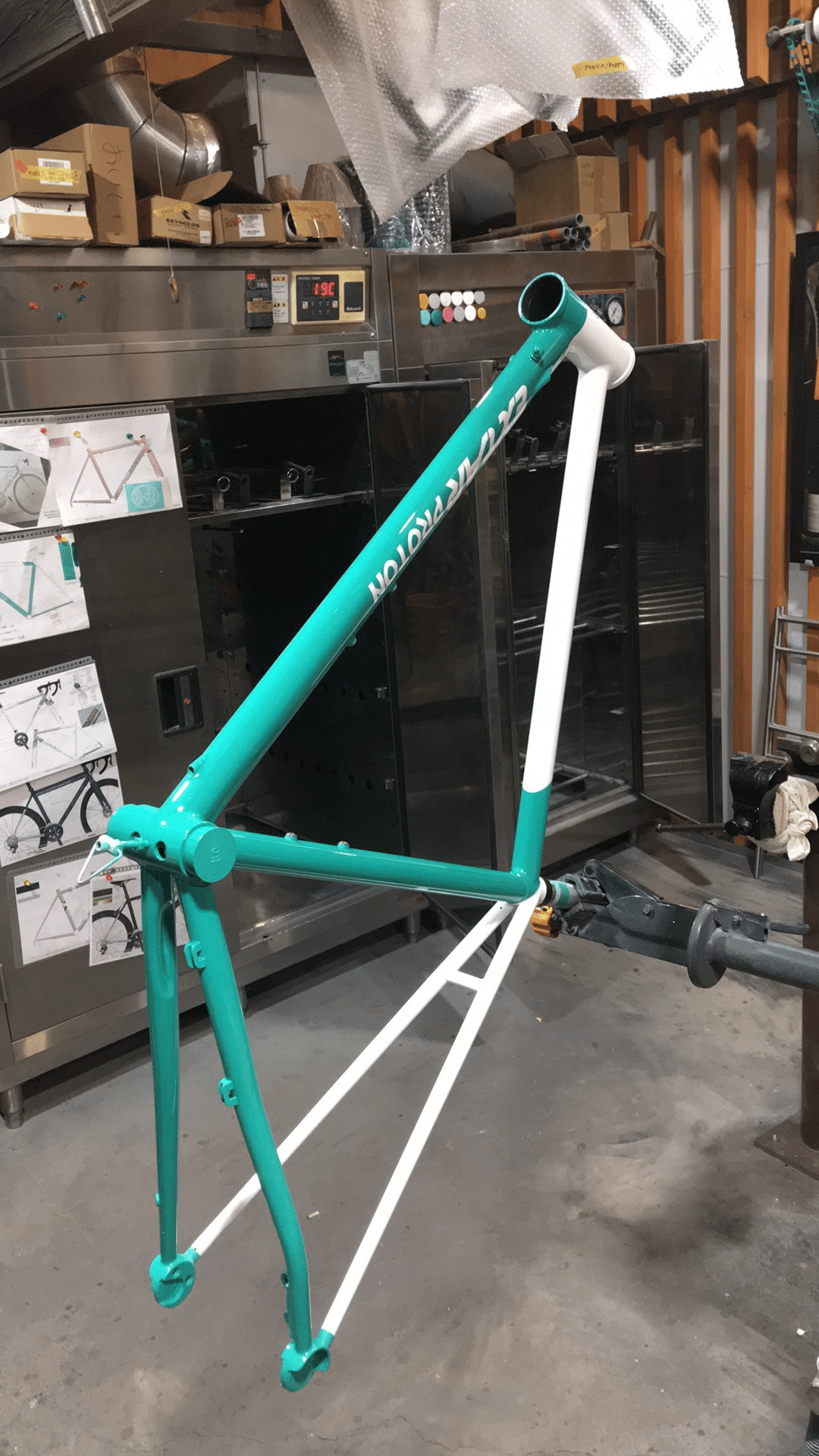

漠然としたイメージから図面ができ、図面からフレームになり、そしてペイントの工程を経て自分の手に来るまでというのは、少し焦れったいけれど、とてもワクワクするものでした。途中経過の写真が来るだけでもテンションめっちゃ上がりました。あの気分は何にも代えがたいものだと思います。

ペイントの乾燥機から出てきたところ

ここいらで今回のフレーム鑑賞会はお開きに致しましょう。今回もまた長い記事になってしまいましたが、最後まで読んでいただいてありがとうございます。

次回は組み上がった自転車の写真と共にパーツ構成なんかを熱く語っていきたいと思います。良ければまたお付き合い下さい。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?