草原を分けて走る列車

辺鄙なところに住む友人を訪ねた

私は20歳の頃、人間の背丈より高い草が一面に生い茂る広大な草原で迷ったことがあった。若い時とはそんなものだが、ものすごく不注意なことがきっかけだった。私は都会の人から言えば、かなり辺鄙な地域に住む友人の家を訪問した。二、三時間で仕事を済ませて、友人の家を辞そうとしたが、友人はまだ話し残していることがあるらしく、遠路をきたのでもっとゆっくりしてはと後しばらくの滞在を勧められた。友人と話していて分かったのだが、それは今すぐに彼が私を駅まで送っていくことに多少不都合があるからのようでもあった。だから私を一人で帰らせることに不安を感じ、駅までの戻りの道が分かるのかとずいぶん心配してくれた。

実際のところ地理にはまったく詳しくなく、夕暮れが迫りつつあることもあって、不安は不安だった。しかし友人は必要以上におっとりしているので、詳細に話を聞くには時間がかかる。だから適当に話を聞き流して、あとは近くの店や駅で聞けば何とかなると考えていた。

彼の家に来たときは、友人がJRの最寄の駅に農作業用の車で迎えに来てくれて、駅から友人の家まで車で15分か、20分くらいの距離だった。私は車に乗っていても、最寄りの駅から目的地までのルートを視覚的に知っておきたい性格だったので、JRの駅と大きな国道、そして友人の家の位置関係を示す大まかな地図を頭の中に書き込んだつもりだった。普通なら友人の車で駅まで送ってもらうことになるはずだったが、友人の家族の中に定期的に病院で検診を受ける必要のある人がいて、友人は短時間ではあるが、その家人を病院まで送っていくことになっていた。友人としては、病院はすぐ近くなので、ひとまず家人を病院に届けたら、その足で私をピックアップして駅まで送っていくつもりなので、帰宅するまで少し待ってくれと言ってくれた。

ちょっとした散歩のはずが

ところが私は、時間が惜しいというのではなく、若い人間の悪弊で、この友人は何事にも丁寧すぎて、やり取りが面倒そうな気がした。そこで、私は駅への方向とルートは把握しているので、念のため大きな国道までの道筋を教えてくれたら、駅まで歩いて行けるのだと安心させるように説明した。単純に言えば、この地域で暗闇で一人になるリスクを全く無視していたのだった。

初めは、タクシーを呼んでもらおうとしてのだが、その日は妙に気分が爽やかで、散歩がてら駅まで歩きたいという願望があった。そうした成り行きで、見知らぬ土地だと分かっていたのだが、ちょっと冒険したいという思いもあった。友人の家を出て、友人の案内通り行けば大きな国道はすぐにあった。国道には道路標識がついていたので、このまま大きな国道を向こう側に渡らず歩道を右に進めば、JRの駅があることは分かった。このまま国道沿いにズンズン歩いていけば、30分ほどで駅に着く。これではシンプル過ぎて、散歩にもならないので、ちょっと寄り道することを考えた。そこで国道を向かい側に渡ってから、少し奥に入ってブラブラしながら小さな道を辿って右に行くことを考えた。

私の計画通りに進めば、駅の裏側に回ることになるが、直感ではここから1時間程度の散歩になるはずだった。ところが国道を渡ってみると、ほとんど道らしい道はなく、はっきり言えば全くの草原だった。私は私よりも背の高い草むらの中にただただ埋没していった。国道を走る車の音から判断すると、まだ国道からは3、40メートルも離れていなくて、すぐ国道の傍にいることは分かった。一瞬、このまま国道に出て素直にJRの駅まで歩こうと思ったが、まだ空は明るそうに見えたので、その一瞬のためらいを捨てて、国道から直角に少し奥まった方向に向かった。ただ、私はそれなりに用心深く、背の高い草が生い茂る草原の中でも方向の目印になるものを見つけていた。それは草原の空に見える高圧線の鉄塔だった。この鉄塔を見ていれば、大きく方向が逸れることもないだろうと考えていたからだ。しかし、私が思った以上に夕暮れが迫る速度が速く、あっという間に高圧線の鉄塔も見えなくなってしまった。

草原の中で自分を見失った

夕闇が迫り初めてから、右も左も分からなくなる暗闇になるまで、おそらく15分くらいだった。いまなら、スマホで連絡が取り合えるのだが、当時はまだそんな便利なものはなかった。漆黒の闇の中で微かに聞こえるのはおそらく国道を走る車の音だけで、音から方向を探知するのは思ったより困難で、いつの間にか、自分がどこにいるのかさえまったくわからず、万事休すといった状態だった。かといって朝まで我慢して明るくなるのを待つわけにもいかず、私は、国道と電話ボックス、それに大きな光を発するモノすべてを探そうと、四方に点在する微かな光を手掛かりに、草の生い茂っているだろう暗闇をあてもなく、動き回っていた。

ある時、風に揺れる草の間から、小さいが輝きの強い光源を察知した。農家から漏れこぼれる灯火などではなく、一瞬大きな光が見えたのだった。私は、そのはっきりしない幻の大きな光を目指して、ゆっくりと歩き回った。風が吹くたびに、光の大きさは大小に変化するものの、ある方向から輝く光が辺り一面を照らしているのが理解でき、長い時間を費やしてその光源を突き止めることができた。それは家電最大手の会社が設置した巨大な看板で、大型電気冷蔵庫の広告塔だった。四方から投光器が広告面を照らし出していた。それは心細くなっていた私を呼び寄せる誘蛾灯となって機能したが、その広告塔を見たからと言って、それを目印にJRの駅が見つかるわけではない。

危険なほど簡単に孤立できることを知った

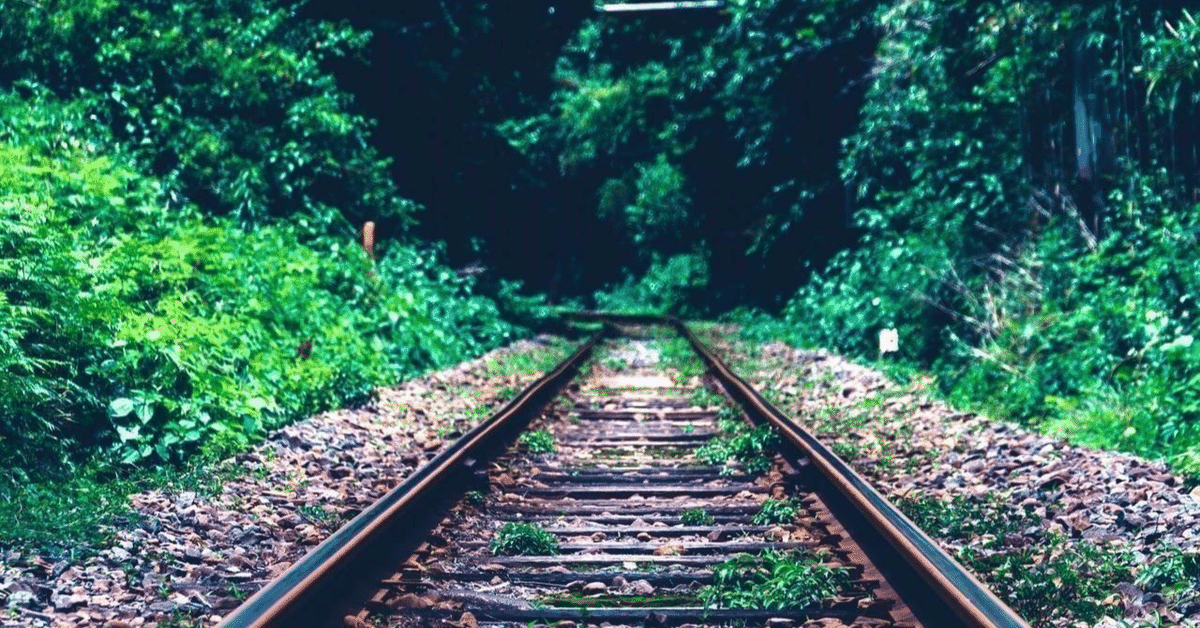

看板の周りは昼間みたいに明るく、意味なくうれしい気分になったものの、諦め笑いのような奇妙な笑顔で現状の悲惨な状況を噛みしめていた。ところで、この太陽のように輝く広告塔は誰に見せようとしているのかと、ふと考えてみると、これはJRの列車に乗っている人に見せようとしているのだと気が付いた。そうとすれば、JRの鉄道路線はきっとこの看板がシッカリ見えるところを走っているはずだと推定された。そこで私は、看板の正面を背にして、前方にJRの鉄道の線路があるはずだと想定して慎重に線路を探すことにした。その時、少し離れた場所から列車がやってくる音がして、列車は草原より1、2メートル高くなっている線路面を走り抜けていった。そして列車が走り去った線路を確認してみると、広告塔の表示面は、線路と並行して立てられていて、それによって、国道と線路の位置の相関関係も分かった。

それからは、普通の列車の乗客のように、長い時間をかけて帰宅したのだが、おそらく迷っていたのはそれほど長い時間ではなかったように思えてきた。しかし私はある一定の時間帯、間違いなく文明から切り離されたような孤立を意識した。私たちは勝手に人の世界に生きていると信じているが、一瞬、何かの絆が外れてしまうと、私たちは十分に危険なほど孤立できることを知ることになった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?