誰かの創作活動を保護するということ 〜アイデア・感情と著作権の歴史

少し前に、著作権とアイデアの関係について調べていました。

著作権法でアイデアは保護されないと知って「絵や小説とかは作るだけで著作権という防護服が支給されるのに、なんでアイデアは保護されなくて丸腰なの?」という漠然とした疑問からのスタートでした。私は絵描きもアイデア出しもしますが、他者からの双方の扱いに明らかな温度差…アイデアの扱いが雑と感じることが多かったからです。

著作権の仕組みから入り成立の歴史まで遡ってみて、納得のいく結論が出たので、この場を借りてまとめてみます。「普段、趣味で創作活動をしている一個人の考え方」としてお読みいただければ幸いです。

※この記事は著作権の話をしてますが、法律としての具体的な内容には触れません。

まず著作権法の歴史から見る

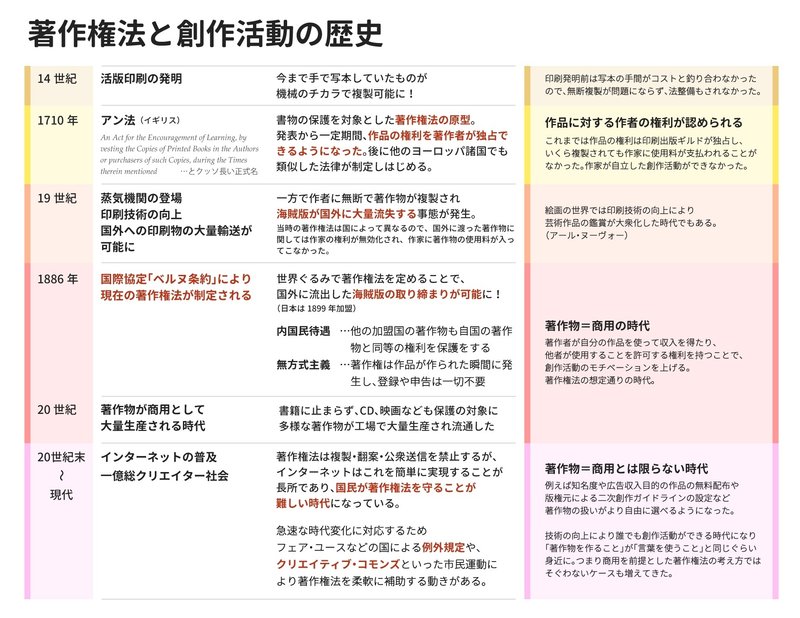

著作権法、その成り立ちの歴史的背景を知ってるとぐっと解像度が上がります。自作ですが年表を用意してみました。まずは著作権法をおカタイ法律ではなく、文化保護の歴史と捉えることから始めましょう。

✅成立は19世紀。基本的な条約内容は以降あまり変わってない

✅現代と19世紀を比べると、時代背景や人々の作品の扱い方も多様化している

以上が頭に入ってると、この記事の内容が飲み込みやすくなるかもです。詳しくは後半で掘り下げます。

著作権法は創作活動を保護する法律…ではあるけれど

著作権法は19世紀にレ・ミゼラブルの作者であり政治家でもあったヴィクトール・ユゴーを筆頭に、国際協定として制定されました。その後加盟国は増え、2019年には164カ国が加盟するワールドワイドな法律となってます。ユゴーは著作権法で保護できる著作物を以下のように定義しました。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法が保護するのは感情・思想を「表現したもの」であって「感情・思想そのものは保護しない」。ここがミソです。そしてアイデアは「表現される前のもの」として【感情・思想】に分類されます。【感情・思想】は創作活動のきっかけを与え、作品には欠かせないモノです。しかし著作権法は「アイデアの保護」は考えませんでした。アイデアに著作権を認めるということは「創作のきっかけが個人に独占されること」になります。

例えば「普通の中学生の女の子が、不思議な小動物と出会い、変身して悪と戦う」というアイデアがあります。おそらくいろんな作品のタイトルが連想されるかと思います。そう、「魔法少女モノ」と呼ばれるジャンルのお約束ですね。しかし「普通の中学生の女の子〜」のアイデアに著作権を認めるとどうなるでしょうか。同じあらすじの作品が著作権侵害になってしまい、魔法少女というジャンル(文化)がこの世に生まれることはなかったでしょう。著作権法はこれを良しとしないのです。

冒頭に書いた「絵や小説とかは作るだけで著作権という防護服が支給されるのに、なんでアイデアは保護されなくて丸腰なの?」の答えはここにありました。アイデアは文化の発展のために意図的に丸腰にされてるのです。

…しかし、これは著作権法の中の話。

法的に問題ないとされながら、何らかの事情で「アイデアがパクられて悔しい」という声や相談に持ち込む話は少なくありません。これはどういうことかというと、著作権では保護されない【感情・思想】に価値を見出してる人が多いのだと思います。

【感情・思想】とはなんでしょうか。おそらくはそれぞれ人生で培われてきた固有のもの。主観的なこだわりや思い出補正など。生き方によってはそれらに膨大なリアルマネーも注ぎ込まれ、より洗練されたものにもなりましょう。そこまでくると財産ですね。見方を変えると【感情・思想】は法律で守られる著作物より「重い」のかもしれません。

著作権法で保護されないと聞くと、まるでアイデアや感情等の価値・創造性が否定されてるように感じることもありますが、そんなことはありません。【感情・思想】は常に創作活動のきっかけになる、とても尊いものです。ただ著作権法では保護されないだけなのです。

「創作作品」は実際の作品である【著作物】と、作品の見えない部分に内包されてる【感情・思想】の2枚構造になってると、当記事では仮定します。双方は独立した概念で、守れる分野がそれぞれ違います。もしかしたら【著作物】の定義に当てはまらず「感情・思想100%の作品」もあるのかもしれませんね(何をもって「作品」と称すかは個人の価値観に依りますので)

創作活動を保護したいときはどちら視野に入れることはもちろん、自分の作品が侵害されてると感じたときは「感情or著作権、どちらの問題か?」を精査できると、スマートかもしれません。

誰かの創作物を利用する際、気をつけたいこと

創作活動をしてると、自分の作品が誰かの利用するorされることがあります。

「利用」という言い方はちょっと感じ悪いですね。詳しく掘り下げると…、誰かの作品にインスパイアされて作品作ったり、誰かのアイデアに便乗したり、コラボやパロディだったり、自らフリー素材や企画にして不特定多数に提供したり、不運にも不正利用されてしまったり…etc

創作活動をしていて人目に触れたりすると、他者との絡みも起きます。

ネット上では素敵な作品やアイデアで溢れてます。創作意欲を刺激され「使いたい!」「便乗したい!」と思うのは自然のことでしょう。著作権法ではアイデアの流用はむしろ推奨してるので、問題ありません。著作物となると無断転載・複製が禁止ですが、作者自ら「自由に使っていい」と許可してる場合は問題ありません。

しかし他者が創作したものには当然、作者本人の【感情・思想】が含まれてる場合があります。著作権法的にはOKでも【感情・思想】がNGとなるような利用の仕方をすれば、トラブルに繋がりかねません。

では他人が発信した創作物を利用する際、利用者側はどういった行動をとるのは適切でしょうか? 多くの人は「作者に報告する」と答えるかもしれません。ただ、現代ではそれだけだとフォロー不足かもしれません。

⏩インディーズの護身術 —表現とアイデアを分ける著作権のツボ— (amazon)

こちらの電子書籍に【フリー素材の写真を使っているのに、無断転載してるとSNSで拡散されてしまう】という事例が紹介されてました。利用者は何も悪いことはしてないので、なんとも不運な話ですが、案外誰でも起こりうる話なのではと思って読んでました。これ、元はと言えば利用者がフリー素材の配布元を明記すれば誤解を招かなかったという話ですね。

また同書では著作権で保護されないアイデアの転用について、こう記しています。

ー 参考にしたアイデアがあるなら、あらかじめその旨を記載しておく

もし参考にしたアイデア、構図、刺激を受けたもの、インスパイアされたもの、オマージュしたものがあるのなら、「○○のオマージュです」という形で、あらかじめ明記しておきましょう。それだけで、変なことを言われる可能性は低くなります。

もう一つ、著作権法の内部の話をしましょう。著作権法の中では著作物を合法的に使えるケースに「引用」というものがあります。以下の条件を満たせば、他者の著作物を使っても法的にはトラブルにならないという仕組みです。

明瞭区別性 自己の著作物と相手の著作物の境界線が第三者にもわかること

主従関係 自己の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であること

(引用部分=他人の著作物をメインディッシュにしてはいけません)

この引用のシステムと「インディーズの護身術」の2つの話を見比べてみると、共通点が見えてきませんか? そう「第三者に向けての情報共有」です。「利用者・作者だけの報告・暗黙の了解」で終わらないのです。

特にインターネットは情報が飛び交い、本家・元ネタがどこにあるのかすぐわからなくなります。

例えば他人の作品に無断で便乗して作った作品が図らずともバズってしまった場合、多くの第三者はバズったほうを「本家」だと思う可能性が高いです。便乗された側の作者からすれば「手柄を取られたようで悔しい…」とネガティブに受け取ることも可能性では0ではないです。営利が絡めば「著作権法違反では?」と疑いの目をかけるのは自然でしょう。

そんな事態を防止するために、第三者が作品を見た時、同時に本家・元ネタがわかる工夫があると、上の護身術にある「変なことを言われる可能性」はグッと減るのです。noteやブログなら記事内にURLを書くとか、Twitterなら引用リプを使うなどひと手間加えましょう。

どうせネットに公開してる以上、本家からバレる可能性だってあるので、初めから元ネタを明記したほうがスマートかもしれませんね。

⏩千葉大学HP アカデミックリンク「文献を引用する」

こちらは大学HP内にある論文の書き方。引用の基本的な解説がありますが、作者の尊重の面が丁寧に書かれてるので、おすすめです。

自他の境界線を明確にすることによって、初めて相手をリスペクトできるという話もあります。なので「作者への報告」に加えて「第三者に向けて情報共有」もしましょう。トラブルのリスクを軽減できる上に、相手の作者も立てられるなんて、とてもスマートな方法ですね。

「何が」だれかの創作活動を保護するのか

さて、冒頭の年表に戻って「著作権法が作られた19世紀とはどんな時代だったか」を考えてみましょう。これは個人的な考察ですが、著作権が制定された要因のひとつに、19世紀の時代柄「作者と作品の閲覧者がコミュニケーション不可能」だったことはあるのではないかと思います。

著作権法が制定されたのは19世紀。蒸気機関の登場で印刷物の国外運送が可能になった時代です。電話も完全に普及してはない時代ですから、人の声より物流のほうが早いのです。

その物流に海賊版が含まれて、誰かが他人の作品で不正に収益を得たとしましょう。当時の作家が「止めて!」と言っても声は届きません。そして、利用者も「作者が見えない」。利用者が「いい作品ですね!使いたい!」と思っても、作者に直接聞くことは労力がかかることでした。

ゆえに著作権法は国際条約という強い枠組みで、作品には登録・申請なしに発動するオートマチックな権利を与え、保護することにしたのです。これは19世紀の時代柄を考慮すれば、とてもスマートで画期的でした。

しかしインターネットが当たり前となった今は物流よりコミュニケーションの方がはるかに早い時代です。「いい作品orアイデアですね! 使っていいですか?」と思ったら作者に秒で聞けます。報告だけにのみならず「感情」をTLに発信して、思いを届けることも可能になりました。「感情の可視化」なんて19世紀では想定されなかったことでしょう。これにはユゴー氏もびっくりのはずです。

Twitterを見てるとよく「推しの作者には感想言いましょう」と聞きます。これは単に作者のモチベとか感情的なサポートになるからなのですが、個人的にはもう一つ作者にとってメリットがあると思います。

推しの作者と作品の感想をSNSに発信することで、不特定多数に「作品とそれを発信した作者を周知」させることです。先ほどお話しした「第三者に向けて情報共有」と同等の効果があると思うのです。

今はボタン一つでコミュニケーションがとれる時代です。自分の推しの作者はもちろん、フリー素材でも自分が創作に使った作品・影響を受けたアイデアがあれば、ぜひ作者に伝えたり第三者に情報共有しましょう。

それでも他人の作品を使って著作権侵害をする人や、心ない使い方をする人はでてきます。そうなった場合、作者は1人きりで対処しなければなりません。大事な作品が心ない扱いされれば誰だってショックなのに、それでも1人きりで専門家を訪ねたり、不特定多数に報告したり、相手と直接話したりしなければなりません。

対処してる間は創作の手が止まってしまいますし、感情が傷つけば復帰まで長引いてしまうこともあります。それは本人だけではなくその界隈で創作を嗜む人全員の損失だと言えます。

しかし日頃から作品がシェアされ「この創作物はこの作者が作ったもの」と周知されてれば、それは作者の精神的な支えとなります。周知した人が作者が好きとかファンとかは別ですが、万が一、著作権侵害などの被害に遭ったとすれば、世論として味方になってくれることもあります。

もっとも作者の意向を他人が察することは難しいことですから、作者も日頃から「自分の作品がどう扱われたいのか」を発信しておくと、いざというときスマートに事が進むかもしれません。

創作作品は法で守られる【著作物】と法に囚われない【感情・思考】の2枚構造です。どちらか一方でも損ねればトラブルに繋がります。

著作権は利権的な意味で、強力な後ろ盾です。もし創作活動で利権的に心配事があれば、法の専門家に相談しましょう。法では強力なので必ず助けてくれます。

ですが、大事な作品がアイデアの場合など、著作物とは判断されないこともあります。その場合は【感情・思想】の問題となり、法律はあまり役に立ちません。そんなときは人々の倫理観や世論がきっと助けとなってくれます。

現代はコミュニケーションが瞬時にとれ、感情が可視化する時代です。著作権法で守り切れない作者の【感情・思想】を保護していくことも可能のはずです。今はそういう時代だと思いました。

参考文献

⏩インディーズの護身術 —表現とアイデアを分ける著作権のツボ— (amazon)

本文中で紹介した電子書籍。講演のテキスト化なので全体的にフランクな雰囲気で、その辺の専門書に比べ実例も身近なものが取り上げられてます。

⏩デジタル時代の著作権(amazonリンク)

保護期間が50年でちょい情報が古い本だけど(現在は70年保護されます)、著作権法の成り立ちや問題点についてとてもわかりやすい一冊。

⏩オープン化する創造の時代 著作権を拡張するクリエイティブ・コモンズの方法論(amazonリンク)

著作権法とインターネットの仕組みの相性の悪さ、その解決策の一つとしてクリエイティブ・コモンズと推奨する、ちょっと未来志向な本。

⏩【著作権】著作物って何?から丁寧に解説(Youtube)

著作権知りたいけど何から勉強すればわからない!という場合はこちらの動画がおすすめ。著作権法自体が複雑で全4回に渡りますが、要点をテンポよく解説してくれてます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?