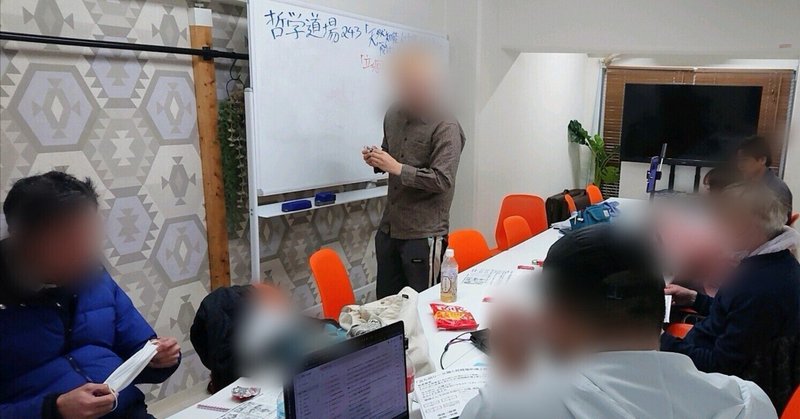

日記・哲学道場第243回例会「天然知能・人工知能・天然意識・人工意識に関する概念分析/立ち回り一元論と超越論的嫌よ嫌よも好きのうち」the Dojo Diary 243 AI & Speech Acts

本日は哲学サークルの第243回例会であった。

行きは哲学道場上席研究員の谷口一平と一緒に新幹線に乗り込んだ。当道場の活動を簡単に振り返り、谷口の哲学道場に対する長年の多大な貢献・実績と今後のコミュニケーションのあり方について軸合わせをおこなうことができ、有益だった。何気ない気持ちや感受性のズレを確認しておく時間は実は非常に貴重なものだ。なぜならば、それをもし放置しておけば、その裂け目から第三者には理解不能なトラブルが発生しかねず、それが理解不能であるが故に第三者に調停を依頼することも困難になりやすいだろうからである。

主宰のアンジェリカさんに会場の手配等をお願いする一方、今回の発表者の調整は谷口に一任していたが、2件を詰め込むかたちとなった。

1件目は日曜大学理事で人工知能エンジニアのkaekenさんによる「天然知能・人工知能・天然意識・人工意識に関する概念分析」。

2件目は絵師の佐藤未悠さんによる「立ち回り一元論と超越論的嫌よ嫌よも好きのうち」。

kaeken発表

自然主義かつ心脳同一説の立場を積極的に張る姿勢はよかった。なぜならば、本人も述べていたように「結局、人それぞれ」などという結論ではおもしろくないからである。しかし、立場すなわち結論を決めるだけでなく、それに決めた根拠もたとえ暫定的ではあっても提示もしくは選定してくれた方がよかった。なぜならば、前提と結論という構造がなければ論証 argument とは言えず、論証と言えなければそれを評価すること(前提の真偽を確認し、推論の妥当性や強度を検討すること)ができないからである。

一方、その後に続く議論は知性の定義に関するものであり、かつ機能主義または工学的なアプローチによるそれであった。まず知性の定義がせっかく先に心脳同一説の支持表明をしておいたことにつながらなかったのは残念であった。なぜならば、知性をどう定義するかは心脳同一説の是非とは独立で無関係の論点だからである。次に、知性の定義自体(「知性=問題解決を志向する心的機能」)についても、〝知性〟という被定義項に対してさらに曖昧な〝心的〟〝志向〟を使うものであったのはあまり良い定義とは言えなかった。なぜならば、定義とはそもそも意味が曖昧な言葉について、その意味を意味がもっと明白な言葉によって定めるものであるが、定義を受ける〝知性〟よりも〝心的〟や〝志向〟の方が明白ではなかったからである。さらに、定義で使われていた語彙も自然主義あるいは物理主義の語彙からはかけ離れてしまっていたのもよくなかった。なぜならば、これも最初の自然主義を採用するという立場表明との一貫性を損ねていたからである。

佐藤発表

人間は与えられた環境に対して有利な発話行為(=立ち回り)を意図するというものであり、なおかつ一見不利とみえる他人の発話行為を常に事後的にと有利な発話行為と解釈可能であるのだから、あらゆる発話行為は「立ち回り」である立論と私は解釈した。

一元論という命名ではあったものの、どこまでの範囲を一元的に捉えるということなのかについて明示がなかった。だが、実際に念頭にあったのは、人間のあらゆる発話行為を対象とした一元論を唱えているようであった。というのも、実際の発表では発話行為の例示に終始したからである。

人間の行う発話行為には内在的なギャップがあり、それが事後解釈的に顕著になるという指摘はそれ自体として間違っているとは思わない。一方、ふかくさとしては、与えられた環境を乗り越える真の社会創造あるいは規範創造をおこなうという人間の別の側面についても語ってもらいたかった。というのも与えられた環境に最適に適応するだけでは、社会あるいは人間関係のトータルな変化(ゲームチェンジ)を説明するのに不十分だからである。

例会後は近くのなか卯でゼロ年代、2010年代からの参加者と旧交を温めることもできた。

(1,602字、2024.01.27)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?