サクッと学べるプロスペクト理論

おはようございます 渡辺です。なんか急に寒くなって対応しきれていない感がありますが、メリークリスマス!今日は12/25ですね。

そんな中、今週は「サクッとわかるビジネス教養 行動経済学」- 阿部誠 を紹介します。

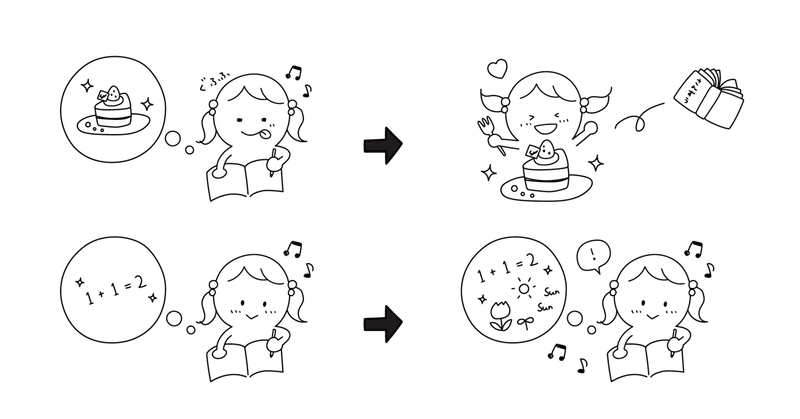

著者は東京大学の経済学部教授で有名な著書に「大学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる」などがあります。行動経済学は人間の非合理的な部分のフォーカスした理論であり、学んでいくと、あるあるなことがたくさんあるので、非常に身近で楽しいです。この本もそうですが、イラストなど多く取り入れた親しみやすい本も多く出ているので、興味を持った方はぜひ、読んでみてください。

プロスペクト理論(prospect theory)

今週は、その中でも心理学者のダニエル・カーネマンが2002年にノーベル経済学賞を受賞した「プロスペクト理論(prospect theory)」について、触れていきます。

プロスペクトとは「見込み、展望、期待」といった意味ですが、確率的に不確実な状況において、人間がどのようなプロセスを経て意思決定をするかを説明する理論となっています。

プロスペクト理論において、人の意思決定のプロセスは、2つのステップとなっています。

STEP1 編集段階:与えられた、選択肢を認識して自分の中での基準となる「参照点」を決める

STEP2 評価段階:選択肢を評価し、自分にとって効用(満足度)が高くなりそうな行動をとる。

明日からは、この2つのステップを元に、詳細について掘り下げていきます。それでは、今年もあと僅かですね。今週もよろしくお願いいたします!

参照点依存性

おはようございます 渡辺です。いよいよ年末も差し迫ってきました。昨日の18時にて営業終了良かったですね。1年に1度と云わず、1か月に1度くらいあってもよいかもしれないです。

さて今週は行動経済学について考えていますが、今日は意思決定プロセスのSTEP1編集段階 です。プロスペクト理論において、「損失回避性」「参照点依存性」「感応度逓減性」という3つの心理作用が影響をもたらすのですが、編集段階においては、「参照点依存性」が関係してきます。この参照点依存性とは、価値を「絶対的ではなく、相対的」に判断する心理作用のことです。

例えば、臨時ボーナス5万円が支給されるとなった場合、そもそもそんなものが支給されると思っていなかったAさんにとってみれば、0円→5万円(+5万円)のポジティブな効果ですが、8万円位あるだろうと思っていたBさんにとっては、8万円→5万円(▲3万円)ということで、ネガティブに映ってしまったりします。

他にも、もともと20万円の商品が1割引で18万円になっている場合、単に18万円という金額を伝えるだけでなく、参照点となる元値の20万円を伝えるほうが、より価値を高く感じてもらえるアプローチになります。

これを逆手に利用し、amazonのprimeセールの前に値上げをしておいて、primeセール時に大きく値引きをして見せるという手法もあるみたいです。

僕の息子はまんまと、その効果にはまって、「このシャワーヘッド80%OFFだよ!ヤバくない?買おうよ」とか言ってたりするのですが、そもそもこれまでに、シャワーヘッド欲しいとか云ったことあったっけ?どうせ、その値段だすなら、割引率は低くてもこちらの商品の方が欲しくないかい?と落ち着かせています。

皆さんの身の回りでもこのような「参照点依存性」の例がないか考えてみてください!それでは、本日もよろしくお願いいたします!

価値関数

おはようございます 渡辺です。最近いただきものの柚子が増えたので、贅沢に生柚子サワーにして呑んでます。

さて今週は行動経済学について考えています。今日、明日は意思決定プロセスのSTEP2評価段階になります。プロスペクト理論の2大柱に「価値関数」「確率加重関数」がありますが、まずは、価値関数から見ていきましょう!

縦軸に「嬉しさ」と「悲しさ」横軸に「利益」と「損失」をとった場合に、原点を通るS字のカーブを描き、損失がもたらす影響は、利得のおよそ2.25倍になるというものです。例えば、1,000円拾った時よりも1,000円無くした時の方が、約2倍心理的インパクトが大きいということです。嬉しさと悲しさの比較なんて出来なそうですが、きっと色々な調査結果によって導かれたんでしょうね。

これにより、昨日紹介しました3つの心理作用の一つ「損失回避性」が働く訳です。これを活用すると、「このツールを利用することで年間30万円の利益がでます」よりも「このツールを利用することで年間30万円の無駄をなくせます」と伝えるほうが、決定権者の損失回避性に訴えかけられるアプローチになると考えられますね。

もう一つが、「感応度逓減性」です。これは、利益または損失の絶対値が大きくなるにつれ、変化への感覚が鈍るというものです。たとえば、同じ1万円の損失であっても、10万円が9万円になる方が、100万円が99万円になるよりも苦痛を大きく感じます。普段は、10万円ともなれば相当大金ですが、車を買うとなると、10万円のオプションをサクッとつけてしまったりするのも、この性質が影響しているかもしれないですね。

本によると、1杯目のビールが2杯目、3杯目より美味しく感じるのもこの効果と書かれていますが、それはちょっと違うんじゃないかなと思ってしまいましたが、みなさまはどう感じましたでしょうか?

それでは、本日もよろしくお願いいたします!

確率加重関数

おはようございます 渡辺です。本日の中央線、比較的空いてます。もうお休みの方も多いのでしょうか?

さて今週は行動経済学について考えています。最終日の今日は、プロスペクト理論の2大柱のもう一つ「確率加重関数」となります。縦軸に「主観的な確率」横軸に「客観的な確率」をとった場合、傾き45度の直線が描かれるかと思いきや、約35%を境にそれより下はより確立を過大評価し、それより上は確率を過少評価するというものです。

この傾向は、客観的な確率が0%や100%に近づくほど顕著になるため、飛行機事故にあう確率を恐れてしまったり、宝くじの1等に当たる確率を期待してしまったりするわけです。

余談ですが、以前宝くじを刷っている工場を見学したことがあるのですが、1枚のシートに宝くじが何枚も刷られたシートが大量にパレットに載っていて、この中に当りはほぼ無いというのを聞いた時に、こりゃ当らんわ。と思いました。

確率に関して、もう一つ余談をしますと、ジョセフ・ゴードン=レヴィット主演の「50/50 フィフティ・フィフティ」という映画があるのですが、この主人公は、20代でガンと診断され5年生存率50%のまさかの余命宣告を受けます。その後、周囲の人々は腫れ物に触るように彼を扱うのですが、セス・ローゲン演じる友人だけはいつも通り、彼に接します。そんな友人の名言は、

「オマエは死なない。フィフティ・フィフティだ。カジノならバカ勝ちだぞ」

この一言で、主人公も気を取り直し、病に立ち向かっていきます。50%の確率で死んでしまうと考えると、ショックを受けてしまいますが、それも「確率加重関数」の影響かもしれないですね。

という訳で、今週は、行動経済学からプロスペクト理論について考えてみました。興味を持った方は、ぜひ本も手に取てみてください!

それでは、年内も本日で最後の営業日となりますね。あと一日よろしくお願いいたします!

1年おつかれさまでした、みなさま良いお年をおすごしくださいませ。また来年もよろしくお願いいたします!

(2023.12.25-12.28)

サポート頂きました分は、他の方へのサポートに使わせて頂きたいと思います。サポートの輪が拡がっていくとよいですね。