坐禅はこうするのだ

昨年の暮れに、今年京都フォーラムで発題するというご縁を頂いたのですが、ここで京都フォーラムの説明をしておかなければなりません。

しかし、迂闊に説明できないのであります。今年で設立30年ということですが、つい最近のことしか存じあげませんから、そんな人間が言葉を尽くせば尽くすほどに、有りの儘ではなくなるでしょう。

京都フォーラム設立の発端は矢崎勝彦理事長(フェリシモ名誉会長)が、一冊の本と出会ったことが機縁(ご縁で機=スイッチが入る)となり京都フォーラムが誕生したとのことです。

それが、少林窟道場刊「坐禅はこうするのだ」(絶版)なのです。

少林窟道場井上希道老師の新刊は「坐禅を志す人へ」です。

そしてこの一冊の本とのご縁が無限の広がりとなって今日に至りました。

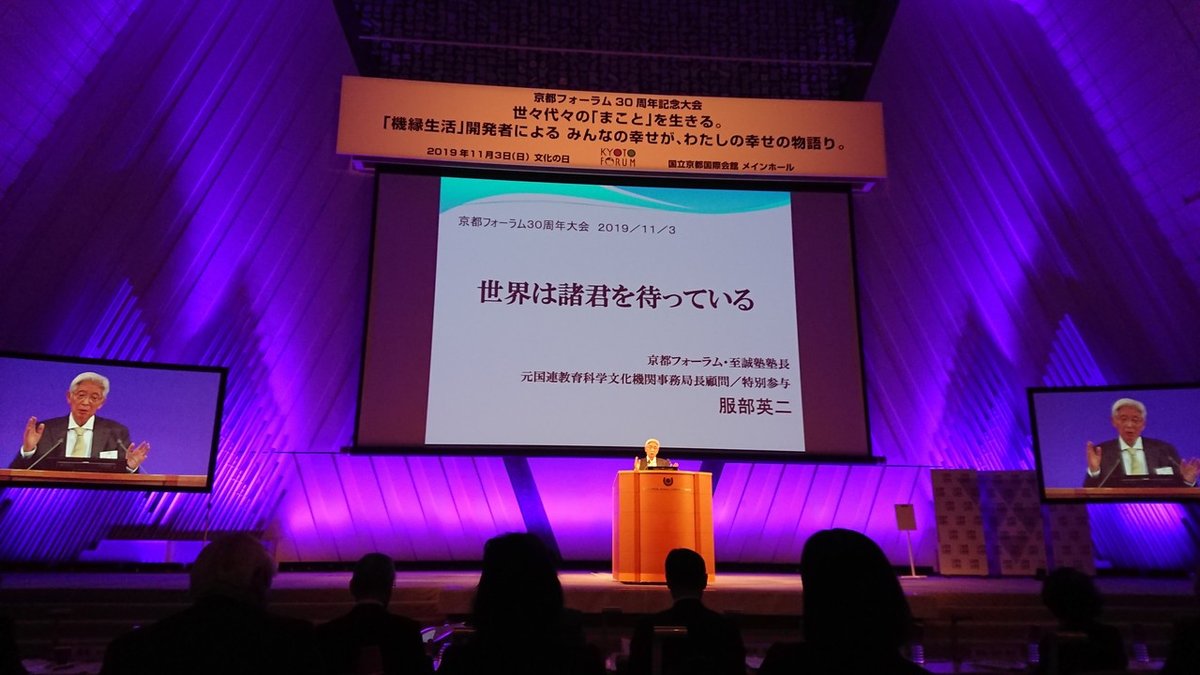

先日の30周年記念大会では、元国連教育科学文化機関事務局長特別参与の服部英二先生を初め、大阪府立大学名誉教授花岡永子先生。東大、京大の学者先生方、多摩美大の教授先生。NHKプロジェクトXのディレクターさんなど多様な世界の叡智も集いました。

たった一冊の本が機縁となって。

ところで私は、毎朝家内と共に坐禅をしております。ぼんやり禅、我慢禅、リラックス禅は脱したと思っておりますが、「それは傲慢禅だ!」とまだまだ一喝されるであろうレベルです。

私が人生で初めて坐禅と出会ったのは、京都フォーラムの機縁となった「坐禅はこうするのだ」を発刊された広島の少林窟道場の井上希道老師です。

参禅させて頂いたのは、盛和塾時代の矢崎理事長との機縁が発端で、今までに幾度か井上希道老師には師家としてお世話になっております。

ところで、「対話」と「坐禅」の関係性ですが、これがとても密接だと感じています。

人の話を聞いているとき気が付かぬ間に「次に自分が話したい事や、反論など」色んな事を頭の中で考えてしまっているのではないでしょうか。このように自分が自分と話をしてしまっている状態では、人の話は聞けてないことになります。

また相手が用いた「言葉」や「言い方」に引っかかったりすると「話はどんどん先に進んでしまっていた」なんて経験があるのではないでしょうか。

試しに今これを読んで頂いた直後、人と話しているときの自分の中を観察してみて下さい。本当に自分の中に何も無く、相手の話を全て尊重して受け入れられているでしょうか。相手が話しきるまで聞けているでしょうか。相手の話を自分の解釈で聞いてないでしょうか。このこと自体に気付くことが難しくないでしょうか。これらは私にとって今なお大問題です。

真に人の話を聴くということが対話で出来たとき、人と人の繋がりが修復され、お互いに人間となり、精神的な病からも解放されると推察しています。

実践には「坐禅はこうするのだ」に書かれている「参禅体験記」が参考になります。加えて信頼できる老師に自らを投じて命がけで坐禅に取り組むことが「真の傾聴」への道を拓くと実在をもって確信しています。

坐禅を通して「対話ってなんだろう」と思ってみて頂ければ倖いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?