対話ってなんやねん。

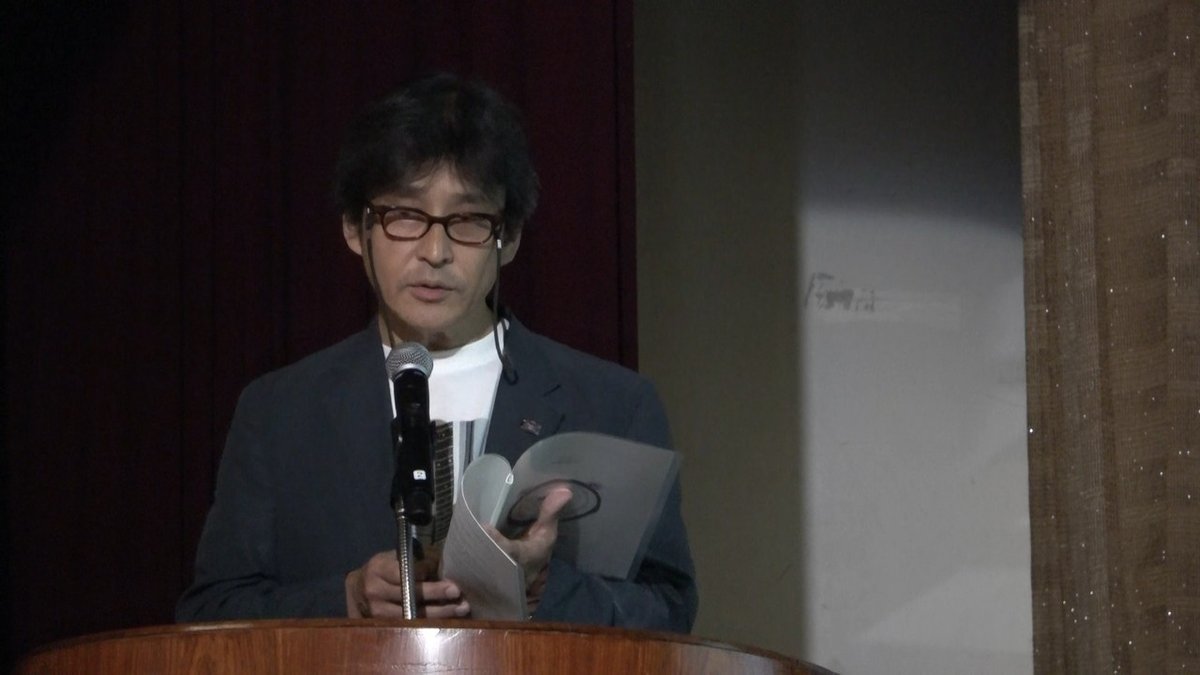

令和元年の9月14日に京都フォーラム共働研究会で、「公共する世界をつくる対話・リフレクティングプロセスとマコトのハタラキ」を、京都フォーラム矢崎理事長との面談を通して協働研究し発題させて頂きました。

統合失調症の治療法の一つである、フィンランドで始まったオープンダイアローグの主軸とされている、ノルウェーのトム・アンデルセンという精神科医が行った「リフレクティングプロセス」が広く社会一般に有益であるという内容の発題です。

この発表内容のお話しに入る前に、まず「対話」という、この日本語自体が「一体何を指すのか」ということが結構な問題になってきます。

平田オリザさんは著書「対話のレッスン」の中で、『日本語には、「対話」の概念がない。』とはっきりと記されています。

では、対話とは一体何か。

フィンランドで病気が治っている対話(オープンダイアローグ)の思想哲学を学び、内発的公共性、大乗仏教の思想や、鈴木大拙、西田幾多郎の哲学を通して、理解を深め、社会にオープンダイアローグの思想哲学が広がればこの世界はどうなるのか。

そんな思いが9月14日の発表原稿という形になりました。

加えて永年記録撮影させて頂いた恩師「京セラ創業者稲盛和夫」「現象としての盛和塾」「現象としての京セラ」に潜む「対話主義」を紐解き、将来世代への贈り物として、少しずつ「対話」が顕わになり、一人でも多くの方の日々の暮らしの中で「誠の対話」が息づいて行くことを期待しています。

昨年の大晦日の予期せずzoomが機縁となり、京都フォーラムに登壇させて頂くことになった所から、何かしら皆さんのお役に立てるように綴って参りたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?