いのちの文化人類学[本論①][誕生の章]

第一部 誕生と生育

祖先崇拝と生まれ変わり

まずは生命の章のはじまり。祖先崇拝を紹介している。

"桜の寿命は50年から70年であり、稀には100年、200年という老木になるものもあるが、(…)時期をみてなえきを植えておかないと、数十年後にはマエヤマに山桜をみることができなくなる" "家の、世帯主の父親に当たる人はその頃60歳代半ば出会ったが、(…)桜の木は自分の祖父が植えたものであり、今後生まれてくる孫やひ孫の代の人々が自分の植えた満開の山桜を楽しめるように、今のうちに桜の苗木を植えておくのだと言った(p21-22)"

"「伝統的社会」と呼ばれるような社会に生きている人々は、自分の存在を独立した個別のものと考えず、むしろ、多くのものから命を受け継ぎ、、そして別のものにそれを渡していく媒介的なものと考える傾向がある"(同)

祖先信仰と表面上異なるが、自分の存在を「命を受け継ぎ、そして別のものにそれを渡していく媒介的なもの」と考えるという生命観は多くの文化圏で見られる。

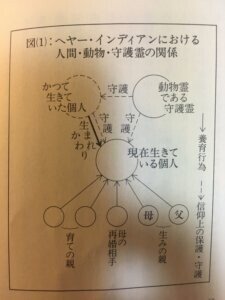

上に挙げたヘアーインディアンの例もそのバリエーションである。

”彼らは産みの両親や育てた人の持つ能力や性格が、子供に受け継がれていくとは考えない。他人が見て、その顔つきや身体つき、性格が親子の間で似ていると考えても、彼らは重要なものとは考えない(…)”

”むしろすでに亡くなった人々の中でいつまでも語り伝えられている伝説上の人物の誰かが、子供として再生したと考えている。自分が誰の再生なのかは、その人が見る夢の内容によって、本人や周囲の人が決めるのである。そして、その子は亡くなった人のあざやホクロなどの身体的特徴とともに、歩き方などの身振り、能力を受け継ぎ、さらに亡くなった人の守護霊も受け継ぐ。”

守護霊というと、いかにも未開の民族の土着の宗教かのように思われるが、

かつては日本にも当たり前にみられた自然な「かんがえかた」であった。

"多くの人が自宅で出産していた昭和二十年代まで、生まれたばかりの赤ん坊に産湯を使わせる時にはその子の身体の目立つ特徴を家族は懸命に探した。ホクロやアザがないか、頭の形、耳の形、あるいは指の形に何か特徴はないかを見て、それがすでに亡くなった誰かの特徴に似ていないかを思い出そうとした(…)赤ん坊の顔かたちは成長の段階でどんどん変わるのに、そのように誰かと似た特徴を探すのは、血縁という考えを具体的な身体の特徴に照らしてみようとする行為である。"

福島県会津では現在でも(95')不思議な慣行が残っている。

”それは、ある「家」に嫁入りしてきた人を、すでに亡くなっているが同じ「家」にかつて嫁入りしてきた女達の中から、性格や顔立ちの似ていた人を思い出して、その人の名で呼ぶ慣行である”

つまり日本では(また多くの民族においても)

血縁がないにも関わらず、同じ共同体として運命を共にする。

(日本ではそれはイエと呼ばれる)

その共同体の存続に大きな役割を果たし、同じ墓に入るのである。

鶏が先か、卵が先かだが、

伝統社会には直接的な血縁関係よりも広い範囲でのいのちの流れが、存在する。

そのことを確認して

本書は今一度生物学的繋がりと、家族(という幻想)についてトロブリアントの民族の事例から考えていく。

家族という幻想

家族は自明な存在だろうか?

現代ではあるいは、この問いはむしろ受け入れやすいのかもしれない。

しかし、前近代ではおそらく考えることもタブーだったのではないだろうか?

生物学的繋がりから、家族というものがどのように生じたのか?

"出産は女性だけに起こる。しかし、その女性は女性だけでなく男性も産むことができる。それは当然のことのようでいて、実は人間にとって様々に複雑な謎を与える現象でもある。(p32)"

そもそも性行為と妊娠との因果関係は自然社会ではどれほど自明な感覚なのだろうか?

その因果関係をそもそも完全に認めない文化をもつ人々もいる。

第二次世界大戦中多くの日本兵が悲惨な死を遂げたニューギニア島、のさらにその南東沖に浮かぶメラネシア最大の島、「トロブリアント島」の住民だ。

今日の文化人類学の礎を築いた、ブロニスラウ・マリノウスキーという文化人類学者による優れた研究が有名である。

"この島の人々は、性行為が妊娠をもたらすとは考えず、したがって、子供の出生において父親が果たす役割を認めていない。子供の誕生は、その子を産んだ母親の先祖の誰かの例が生まれ変わりを希望して島へ戻り、その女性の子宮に入った結果だと考えている。(p30)"

著者はこれをトロブリアントが「母系社会」であることと男親と子供との生物学上のつながりを認めないこととの強い関連性を指摘している。

すなわち、「文化的(いのちの)物語」によって現象の因果関係が、全く別に認識されているし、幻想的であることが多いということだ。

”日本人が言うところの「父親」とは「母の夫」と呼ばれるのであり、子供が成長し、社会的な地位を獲得していく上での影響力はほとんど持たない。(p30)

一方、江戸時代、武士や上層の農民には「女の腹は借り物」と言う表現があった。 "母の胎内で育てられ、そしてこの世に生まれ出たと言う事実は、その人の社会的存在においてそれほど意味を持たないと言う当時の人々の認識の表現(p32)”

"これは父と息子の関係に高い価値をおいた武家社会で、その葛藤を解消する呪文として唱えられていたのだ。" "天皇家では現(前)天皇までは乳母が授乳する制度にしたがっていた(p35)"

誕生と生理的な関係はどちらかといえば、かなり秘匿されやすく、

つまりタブーであり、普通目の届かない所にあった。

その文化の必要によって大きく意味づけが異なっていたのではないか。

と考えられる。

生殖技術の思想

ではそうした「開かれた生命観」をもつ伝統社会のいのち観と、

生殖技術を産み出し発展させた我々の生きる社会の生命観どう違うのか?

著者は生殖技術を持たないが故に、自分の死の後に生命を受け継ぐ存在を広く設定しているのが伝統社会だと述べる。

すこし踏み込んで言ってしまえば

「死」が大きな意味を持つことそれ自体は変わりないし、そのリアクションとして

自分の生命を生存を超えたところで残そうとする意図を持つという点では違わない。

それを科学的作業で行うか、文化(的共通了解)で行うかに違いの起源があると言える。

ところでそもそも生殖技術とは何か? 3つある。

拓殖あずみ氏によれば

1 生ませる技術(不妊治療)

2 生ませない技術(中絶)

3 生命の質を選択する技術(遺伝子)

のことであり、つまりそのように生命誕生を管理する技術だが

1の不妊治療を筆頭に、生命に関する倫理において、臓器移植や脳死とともに熱い議論が交わされているホットな分野だ。

それだけ生命誕生ということが、文化的に根幹をなす部分であったと言える。

以下簡単に整理していく。

不妊治療と倫理的問題

ヒトはなぜ子孫を欲するのか?と疑問を持つ人はそう多くないだろう。

現代ではどちらかといえば、なぜ子供を欲しがらない人が居るんだろう?とか、

なぜそういう人が増えてるんだろう?という問いはよく見かける。

あらゆる生物にとって、子供を残そうとすることは自然なことだ。

ではなぜ、そう願う気持ちからでた行為が倫理的な問題とされるのか?

不妊治療はそれ自体医療従事者を志すものとして非常に興味深いテーマであるが、別本で取り組む方が良いだろう。

ここではテーマの整理だけ行う。

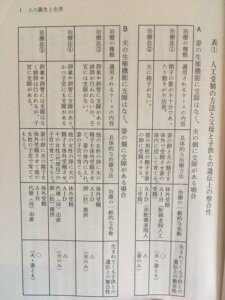

人工授精は夫に問題がある場合、妻に問題がある場合の二つにまず大別され、5つのパターンがあった。

右図は細かいが、遺伝上との整合性まで整理されていてわかりやすい。

通常の性行為では受精しないカップルを救う不妊治療として確立された人工授精だが、

最も歴史が長い「非配偶者間人工授精(AID)」は八十年以上の歴史をもつ。

"AIDは夫に精子異常などがあり、一方妻には不妊の原因がなく、しかも夫婦が子供を熱望している場合に適用される"

AIDが広く社会に承認され支持されてきた背景には、腹を炒めて産む母よりも

父親の役割がより社会的、すなわち子供に法的・社会的な位置付けと経済的な保護を与えることにあるかもしれない。

一方”体外受精が医療として発達する中で、排卵はするけれども子宮に問題があって自分の体内で子供を育てられない場合に(…)別の女性の体内に入れて育てる方法がとられるようになった。いわゆる代理出産である。(p36)”

が、アメリカで他人の受精卵を育て出産した代理母が自分が生んだ子供の親権を求めて裁判を起こしたことから、大きな社会問題になった。

実際の個別の法的な論争を全て追う必要はない。

なぜこれほどまでに生殖技術が発達したのか?つまり子供を欲しがるのか?

ここで著者が引用する中山まさこ氏の「子供を持つことはー生命の誕生を巡る日本人の考え方」と題する論文が補助線として面白い。

日本民俗学がとくところの日本人の生命観は、この世(現世)とあの世(死の世界・異界)とが連続しており、人間は死ぬとあの世へ移動するが、やがて再びこの世へと戻ってくるものであり、この移動が繰り返され、循環するものであると考えられてきた。つまり子供の生命はあの世とこの世を行き交うものと考えられてきた。

それに対して現代の日本人は超自然の世界(あの世)を信じなくなり、生命を考える際の空間世界の概念の幅を縮小させてきているという。生命というものを、この世で肉体が生きる時間の範囲内でのみ認識しているのであり、生命誕生に対する観念の時間軸の幅をかつてより非常に短くしているのだという

"このことについて中山氏は、伝統的な生命観は「円環的認識」であったのに対して、現代のそれは「直線的認識」と読んでいる。”

”そして、生命が「不連続な個人」の集合体という認識が強くなればなるほど、「実の親」と「我が子」との関係を「不連続な個人と個人」をつなげていくものと認識するようになるという。このため、不妊の人々はこのような生命の連続性から断ち切られるがために、強い喪失感や疎外感を持ちやすいと指摘する”

欲望の解釈とは自我の説明になるので、これは解釈のひとつであると思うし

こどもを得ることが「自然」で生殖技術を用いることを特に不自然と考えず、幸せに子供を養育している場合もあることを考えると、特にこうした見方の必然性はないと思われるかもしれないが、

不妊治療に関して、膨大な費用をかけながらうまくいかなかったケースや、

それで夫婦関係に亀裂が入るケースなどは少なくないときく。

不妊に関するコミュニケーションで再解釈のためのベースがあることは大事な点だろう。

そう考えた上で

もうひとつの文脈として、著者の引用する拓殖あづみ氏「生殖技術に関する受容と拒否のディスクール」と題する論文が紹介されている。

この論文は日本人が生殖技術をを受け入れる言説と拒否する言説を分析して、日本人の生命観を明らかにしようとしており、

子供を得ること自体が「自然」であるとして、生殖技術を用いることを不自然と考えない人々がいる一方で、生殖技術を用いて妊娠するのは「自然ではない」と行って拒否したり消極的に評価する人々の場合、その「自然であること」の具体的な内容は多様性に富んでいることを指摘している。

なお、第一部では他に「水子供養」の話が概説されており、面白い。

全国の寺社でみられる水子供養の歴史は意外に浅く、上記のような「いのち観」の変化がその隆盛に影響しており、農村部よりも都市部に多い。

子供が簡単に死んだ時代では、ある年齢に達するまでは、一緒くたに扱われていた。

個別のいのちの意味が強まるにつれて、通常通り育てられないことへの罪悪感が生じやすくなったのだ。

なおもっとも古いとされている水子塚は東京墨田区にある回向院にあり、寛政五年 1793年に 時の老中松平定信に建てられたものであり、人口対策として計画的に始まった信仰という見解が主流だ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?