【#01】結局我が家には何クワガタがいるのか? 2021

どうも、WKDリーダーと申す者です。初投稿なので初投稿です。

主にTwitterで虫の事を呟いているのですが、まぁリプ等で質問やらが来た時に文字数は足らず伝えられずで、「結局お前の家には何の虫がいてその画像の虫は何でそれで何をしてるんだ?」が今一ピンと来ないので、noteを始めました。

で、その一発目の記事に何をしようか、いろいろ悩んだのですが、

「我が家には何のクワガタがどれだけいるのかを全て紹介する」

で行きます。

私のTwitterでは様々なクワガタの画像を上げてはいますが、正直な所、パッと上がった画像を見ただけでは、虫に詳しくなければ何が何なのかわからないのが当たり前だと思います。

なので、WKDリーダーって人はこのクワガタを飼育してるんだ。

ってのが一発でわかり、また少々ですが解説や飼育方法も付与しておくので、クワガタに興味無かった人、興味あるけど知らなかった方が私の飼育しているクワガタについて知ってて思って頂けると嬉しいです。

前置きが長くなりましたが、さっそく初めていきましょう。

↓2022年度版の記事↓

◆#01 結局我が家には何クワガタがいるのか?◆

※2021/8/16現在

※追記

(2021/11/15現在でもここの画像の生体は全てまだ元気に生きています)

と言っても種類はそこまで多くないかもしれませんが、1種類で複数ライン持ちしてる種もあるので、数で言ったらそこそこいます。

※メスは基本的に産卵セットを組んでいる為、ほとんどオスの画像のみですがご容赦ください。(オスの方がわかりやすいし問題なかろう)

※またここで紹介するのは全て今現在成虫として生きていて、今も飼育している個体になります。過去に飼育していた個体等は含みません。

(幼虫のみいる種に関しては記事末にて)

※細かい飼育方法等はいずれ別記事にて個体ごとに個別に投稿すると思うので、ここでは大雑把に記述します。

※大変長い記事なので適度に休憩しながら読むことをオススメします

まずは国産クワガタから

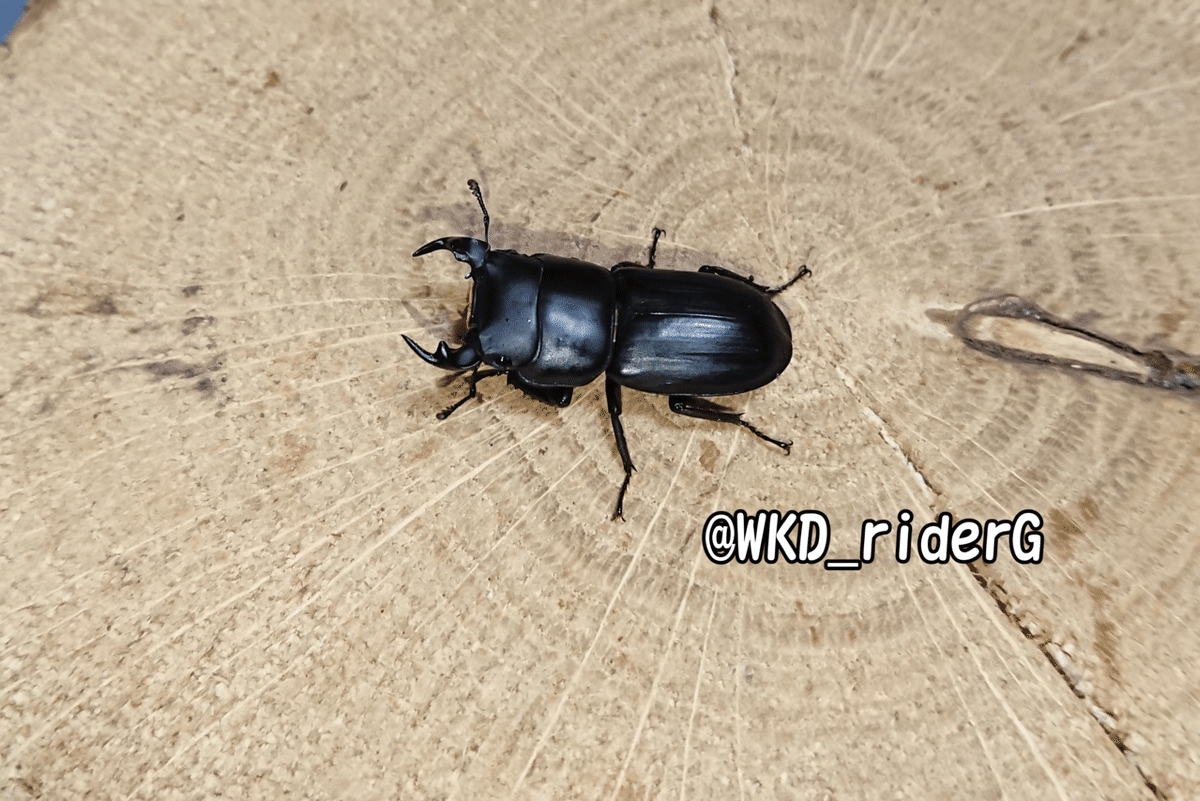

1.コクワガタ

学名:Dorcus rectus

(ドルクス レクトゥス)

体長:オス58mm~16mm メス34mm~19mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:1年~3年

分布:日本

日本で"クワガタ"と言えばこの種類、もしくはノコギリ辺りを差すくらい見かける普通種で、クワガタに詳しくない人でも知ってる人は多いと思います。

"コ"クワガタと和名で付いてますが日本のクワガタの中で見れば実は大きい方だったりします。

クワガタ採集は夏のイメージですが、冬でも材割り採集(野外の倒木を割って採集する事)で越冬中の個体や幼虫を容易に採集できます。

成虫としての野外活動時期は4月~10月辺りです。

我が家ではラインが多い方で、ラインによって割り出し時期や成長速度も違う為、年中羽化してます。

全て同産地…というか家周辺で採集した野外個体からの累代で、血が濃くなればまた野外の子と混ぜて、と言った感じですが、うちの地域のコクワガタは赤いのが多いので、赤い子だけを掛け合わせて厳選したラインもあります。何年もブリードを続けていて我が家には今現在、幼虫と成虫合わせて約80匹程がいます。が…メインでやっているというよりは何年もやってるし辞められないからサブメインって所でしょうか。

産卵は材さえあればかなり適当でも産みます。

個人的な考えですが、幼虫は菌糸よりマットのが羽化率も高くサイズも悪くないのが出ますのでオススメです。画像の子は52.1mmでマット飼育です。

(本種に菌糸は投入タイミングをミスると暴れや拒食を起こしやすい感じがあります、タイミングをミスらなければ有効です)

2.アカアシクワガタ

学名:Dorcus rubrofemoratus

(ドルクス ルブロフェモラトゥス)

体長:オス59mm~20mm メス:38mm~23mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:1年~2年

分布:日本(沖縄県を除く)

私の大好きな種類のうちの1つで、メインでやっている種の内の1つでもあります。なんなら一生やり続けていきたい種です。

知らぬ人からしたら他のドルクス属と何が違うのか、上のコクワガタと大して変わらないように見えますが、最大の特徴は名前の通り足が赤い事です。

裏返すと一目瞭然で、真っ赤な足とお腹が特徴です。こんな足の綺麗なクワガタが日本にいるんですよね、うーん美しや。

あまり採集したことない方が多いと思いますが、高山棲のクワガタで涼しくて標高の高い山に棲息しているので、平地の雑木林や並木と言った所にはほぼいません。

成虫の野外活動時期が6月~11月辺りと晩秋頃でも見られます。

うちの地域(鳥取)はあまりに田舎過ぎるのと、豪雪地域なので平地でも取れてましたが、最近は数が減ってきて同産地の血を入れ替えるのも一苦労になって来ています。(山に登ればそれなりに居ますが平地アカアシは本当に減りました)

高地のヤナギやブナの樹液に集まりますが、この種はめちゃくちゃ飛翔性があり、山奥の街頭などに大量に飛んでくる事も多く、高地でライトトラップを行うと高確率で飛んできます。

上のコクワと同様に野外個体からの累代で複数ラインあり、そろそろ血を入れ替えたいのですが、上述の通り数が減っており、今年は今だ採集できておらず、今現在探している最中です。

(※追記:10月に無事WD個体を採集したので無事今は血を入れ替えてカワラボトル産卵セットを組んでいる所です)

カワラ材で爆産し、幼虫はヒラタケ菌糸でよく育ちますが、普通の材でも産みますしマットでもしっかり育ちます。割と適応性が高く、いろんな菌糸やマットで育ちます。ただ温度は少々低めで21℃~23℃辺りがオススメです。

別記事で詳しく紹介してますが、爆産させたいならカワラボトル産卵がオススメです。産みはカワラ、大きくしたいなら成長はヒラタケというちょっと変わった部分もあります。

3.オオクワガタ

学名:Dorcus hopei binodulosus

(ドルクス ホペイ ビノデュロサス)

体長:オス 92mm~20mm メス61mm~20mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:1年~5年

分布:日本

日本のクワガタで一番有名かつ、皆が1度は憧れるクワガタと言えばやはりこのオオクワガタでしょう。

今でこそ夏になればホームセンター等で安く大量に売られてますが、昔は今ほど飼育法も確立されておらず、大きな個体は高値で取引されていました。

値段の高さと美しさと黒く光る身体から"黒いダイヤ"なんて呼ばれてたりもしました。

そんなクワガタ飼育の火付け役ですが、今皆が飼っているのは殆どが飼育個体で、おそらく日本全体で飼育個体の方が野生の個体より多い、状況にあると思います。

また、その飼育個体が脱走や放虫により野外に放たれ、それと交雑し、純粋な野外個体はほとんど見られない幻のクワガタとなっているのが現状です。

それだけでなく、この種は海外に近縁種(グランディス等)が多いので、放虫されたそれらと交雑して姿形が微妙に違うオオクワガタに似ているけどまったくの別物も出てきたりしています。放虫ダメ!ゼッタイ!

野外で採集する場合はクヌギなどの樹洞(穴の中)を探しましょう。

非常に敏感な性格で、滅多に外には出て来ず、僅かな気配で隠れます。

我が家では飼育品のラインと野外個体からの累代の2ラインで幼虫成虫合わせて計30匹程居ます。

・画像左が菌糸で育てている飼育品の累代(大歯) 72mm

・右が野外からの個体をマットのみで育成の累代(中歯) 55mm

うちの地域はトンデモ田舎なので割と年に1匹くらいは野外個体が捕れるのですが、正直純血な個体なのかは定かではないです。

産卵方法は材産みで、割と適当な材でも産み、大きく育てたい場合は菌糸ビンで適当でも簡単に70mmUP辺りは育てられます。

爆産させたい場合は何かしらの植菌材を使いましょう。

今年の秋に飼育品ラインの子が複数羽化して来ますが、8割オスに偏っているので、秋頃にもしかしたら配るかもしれません。

4.ホンド(本土)ヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus pilifer

(ドルクス ティタヌス ピリフェル)

体長:オス90mm~19mm メス42mm~18mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:1年~3年

分布:日本(本州)

オオクワ程じゃないけどちょっとレア、採集行くならせっかくならこいつを捕りたい、ってなるんじゃないでしょうか。

名前の通り平べったいクワガタで、日本には12の亜種がいて、本州で見かける、一般的に"ヒラタクワガタ"と呼んでいるのはこのホンドヒラタクワガタの事を指します。

残りの11種は棲息する島によってその島の名前が付いた、サキシマヒラタやツシマヒラタ等がいます。

本種もオオクワガタ同様に亜種や海外の近縁種(パラワン等)と交雑できてしまうので、各地で変な形のヒラタも出てきたりしてます。

重ねて言いますが放虫ダメ!ゼッタイ!

この平べったい身体を利用して、木の隙間や樹洞に潜り込んでいる事が多く見つけるのに中々苦労しますが、探し方のコツさえ掴めば割と簡単に採集できます。

普通に樹皮を歩いている事もありますが、足の力は強いのでコクワ、ノコ、ミヤマのように木を蹴っても早々落ちて来たりはしません。

成虫の活動時期は5月~8月ですが、こちらもコクワガタ同様、冬に材割りで越冬個体や幼虫を容易に採集できます

そしてヒラタクワガタ種全体に言えるのですが、アゴの力はとんでもなく強く、1度挟んだら何十分も離さないなんてこともあります。

大型の個体になると指を平気で貫通するので、触る際には挟まれないように気を付けましょう。

我が家には1ラインのみ、野外からの子の累代です。

今年も野外採集で何頭か捕れましたが、来年までのんびり血の入れ替え用に待機してもらう予定です。

産卵は材産みでもマット産みでもどちらも可能で、幼虫は菌糸でもマットでも十分な大きさになります。

5.ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus inclinatus

(プロソポコイルス インクリナトゥス)

体長:オス77mm~23mm メス42mm~14mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:活動開始から4ヶ月程(成虫全体として見たら1年程)

分布:日本

こちらもコクワガタ同様、日本の普通種クワガタとして数多く見られます。

山や雑木林でなくても、ちょっとした並木でも捕れるので、採集に行けばこいつとコクワがわんさか取れた、なんて事が多いと思います。

アゴの湾曲具合から"水牛"と呼ばれたりもします。

日本のクワガタの中では大型なのですが、他の大型種に比べてかなり足の力が弱く、木を蹴れば真っ先に落ちて来るクワガタです。

また、アゴの力も大型種にしては弱く、コクワガタの方が強いか同等レベルです。

飼育に関しては、羽化させるのは容易ですが、本種は休眠期間がそこそこあるという癖があります。

これが寿命に関わってくるのですが、種としての成虫寿命を見たら1年は生きますが、羽化時期によって活動を開始する時期が変わり、春先に羽化した個体はそのまま夏に活動を開始し、冬には越冬することなく死亡します。

秋頃に羽化した個体はそのまま来年の春先までジッと動かず餌も食べず休眠し、暖かくなってから活動しその夏で活動を終えたら死亡します。

飼育の場合羽化時期の調整が難しく、休眠期間を見守ってやる事が必要な場合も出てきますが、逆に温度管理などをうまくやればどの時期に羽化させても1年生きさせる事が可能という利点もあります。

我が家は過去に1度2世代だけ累代し、どうせ毎年野生で捕れるしわざわざ累代しなくていいかな、と飼いはしても途中で累代を辞めていたのですが、去年飼育スペースを拡張した事により、今年は1ライン累代を再開しました。

産卵は柔らかめの材がオススメで、幼虫は菌糸でもマットでも可能ですが、安定羽化させるならはマットの方が良い気がします。

6.ミヤマクワガタ

学名:Lucanus maculifemoratus

(ルカヌス マクリフェモラトゥス)

体長:オス78mm~23mm メス:47mm~23mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:活動開始から3ヶ月(成虫全体として見たら1年程)

分布:日本

頭の突起やアゴの形のかっこよさから非常に人気の高い種で、ノコギリやコクワと比べると生息地に癖がありますが、それでもクワガタと言えばこいつ、と言う地域もあるくらい普通種の内の1つです。

全身に眉毛が生えてたり、足が黄色かったりと他種にない特徴も人気の1つです。

アカアシ程ではないですが、ちょっと高山棲…と言うより低温や湿気を好む性質があります。

アカアシと比べると融通は効き、涼しくて湿気があれば平地でも普通に見られますが、上記の性質上地域によってはレア物とされている所も有ります。

生息環境が合えばかなり大量に棲息しており、うちの地域がまさにそれで、コクワやノコよりもミヤマが多く、1回木を蹴っただけで10匹くらいまとめて降って来る…なんて事もあります。

というか一番多く見るのがこいつです。鬼のように捕れます。

なんならその辺の道歩いてます、よく家の窓に飛んできます。

寿命に関してはノコギリクワガタと同様で羽化時期によって癖がありますが、あちらと比べると活動時期寿命は僅かに短いです。

育った環境の温度によってアゴの形が変わり、形によって型の種類があります。

アゴの力は強い方で、内歯の部分で他甲虫に穴を空ける事もあります、野外で穴の開いたカブトムシやノコがいるのは大体こいつの仕業です。

我が家には今年野外からの子を2ライン飼育しています。

(絶賛産卵セット内でメスが卵を産んでくれてる途中です)

飼育は一癖必要で、産卵は25℃以下にしなければなかなか産卵せず、クワガタマットよりカブトムシマットのような腐葉土質な物を好み、幼虫もちょっとでも高温に晒すとすぐ死亡し、さらに成虫になるまで2年程かかる場合もあり、実は初心者向けとは言い難いクワガタになります。また成虫も幼虫同様に暑い場所に置いておくとすぐ弱ってしまうので、エアコンの効いた室内に置いてあげましょう。属に言う低温種ってやつです。

7.ヤマトサビクワガタ

学名:Dorcus japonicus

(ドルクス ジャポニクス)

体長:オス27mm~14mm メス23mm~12mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:1年~3年

分布:日本(徳之島/佐多岬)のみ

※画像 左メス 右オス

こちらもメインでやっている種の1つですが、なんじゃこいつは日本にこんなんおるんか???って思う人もいると思います。

実際私がTwitterにこの子の画像を上げた時も、これを日本のクワガタと思わなかったと言って来た方もいます。

それもそのはず、本州では馴染みのないクワガタで、本種は徳之島と鹿児島県佐多岬にのみ棲息しており、現在、徳之島産は採集禁止となっている種です。佐多岬産は採集が可能ですが、実は発見例が指で数えられる程度しかなく、個人的には流木品(徳之島から流木で流れ着いた個体)だと思ってます。なので、佐多岬産はほぼ都市伝説のような扱いで、今飼育、流通しているのは、徳之島産の採集できた時期からの累代個体のみとなる貴重なクワガタです。採集できない上に流通も少ないので、飼育者もそこまで多くないと思います。

和名でサビクワガタと付いてますが、Dorcus属でヒラタクワガタに近い種になります。

ヤマトサビの特徴は名前の通り全身が眉毛に覆われた錆付いたのような身体で、画像の個体は羽化後すぐの写真なのでまだ綺麗ですが、マット下で活動すれば眉毛に土がこびり付き土の塊のような見た目になります。

そして超小型種で最大でも27mm程度にしかなりません。

その為、この小ささで土がこびり付いて土の塊みたいになるので、一度ケースに入れると探すのが一苦労です。

本種は長生きなのとダラダラ産みするので、我が家では爆産し散らかして1ラインから200匹以上取れてさらに別ラインもあるのでうじゃうじゃです。

飼育は容易で、産卵は柔らかめの材であれば結構産み、幼虫はマットでも十分に育ちます。菌糸でも育つようですが、私は試した事はありません。

200mmのカップ1本返しが可能なのでスペースも取らないし爆産するし長生きだし簡単だしで小型種好きなら是非飼育してみて欲しいですね。

ただ乾燥に結構弱いので、湿気だけはしっかり保ってあげましょう。

ここから海外のクワガタになります

8.タイワンシカクワガタ

学名:Rhaetulus crenatus crenatus

(ラエトゥルス クレナトゥス クレナトゥス)

体長:オス58mm~25mm メス32mm~25mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:1年

分布:台湾

はいラエトゥルスしか勝たん。

こいつ含めラエトゥルス属(シカクワガタ属)は全て大好物です。

名前の通りタイワンに棲息しているシカクワガタで、各地に複数の亜種が存在します。

そしてシカクワガタの名前の通りアゴがシカの角に見えるのが特徴です。

何だこの美しいフォルムとかっこよさは、最強か?

他に有名所で言えばスペキオスス(スペキオシス)シカクワガタやディディエールシカクワガタなどが居ます。

いずれ全ラエトゥルスを同時に手元に揃えたいんですけどね、流通数が少ない子がいる上にレーマンシカという日本に入ってきた事ない子もいるので、中々難しい。

そして実は日本にもアマミシカクワガタというシカクワガタが居ますが、アマミシカは奄美大島と徳之島にしか生息しておらず、どちらの産地も採集禁止です。

こんなかっこいいアゴを持っていますが、アゴの力は弱めで挟まれても全然痛くありません、毎日挟まれてもいい。

我が家には3ライン幼虫250匹程飼育しています。そしてこちらもメインでやっている種のうちの1つです。

本種はシカクワ入門とも言うべき種で飼育が他のシカクワに比べて容易です。

また、シカクワは全体的に気性が荒いですが、本種はそこまででメス殺しも少なく、同居ペアリングが可能です。

さらに産卵は材の選り好みも少なく(強いて言うなら柔らかめの材)、マットで楽々育ってくれるので、癖の多い他のシカクワと比べるとかなり簡単です。基本マットが安定ですが、どうしても菌糸を使いたいならブナカワラを使いましょう。

9.セアカフタマタクワガタ

(パリーフタマタクワガタ)

学名:Hexarthrius parryi

(ヘクサトゥリウス パリィ)

体長:オス97mm~38mm メス58mm~40mm

寿命:半年~1年

分布:インドネシア 他

ホームセンターや昆虫ショップで夏に並んでいる外国産クワガタの定番

と言えばこいつと言われるクワガタの内の1つです。

以前は3000円前後で買えたのですが、最近はコロナウイルスの影響で流通数が減り多少値上がりして5000円程になっています。

インドネシア、スマトラ島、ボルネオ島、タイ、ミャンマーなど亜種含め広く分布しています。

セアカに限った事ではないですが、フタマタクワガタ属は全て恐ろしく凶暴で確実に敵の姿を狙って挟みに来ます。

というか触れてなくても気配を感じただけでキレ散らかします。

その為、無論メス殺しも多く、ペアリングの際はアゴ縛り推奨です。

"セアカ"の通り羽根の部分が赤みがかっているのが特徴で、アゴの先端が

二股に分かれていることから"セアカフタマタ"の和名で親しまれています。

産地が一部被っているマンディブラリスフタマタクワガタやブケットフタマタクワガタなどの他のフタマタ種とメスが見分けがつかず、メスを購入して卵産んで羽化させたらマンディブラリスだった、なんて事も多いクワガタです。

さらに上記の他フタマタ種と交雑もできるので、もはやお前はナニフタマタクワガタだよってなる個体も存在します。

マンディブラリスと本種の交雑雑種個体をキルヒナーフタマタクワガタと呼んだりもします。

我が家には1ラインのみですが、カワラ材とバクテリア材を両混ぜして埋め込んだ産卵セットを組んだ結果、爆産したので結構な数の幼虫が居ます。

まだ割り出し途中の為、まだ増えます。

飼育はまぁまぁ容易な方で、産卵はニクウスバ材やカワラ材など柔らかい材をカビが生えないようにして置いておけば結構産んでくれます。

自作バクテリア材も有効です。幼虫はカワラ菌糸でもマットでも十分育ちますが、野外の大型サイズ超えは難しいですね。

10.メンガタメリークワガタ

(メンガタクワガタ)

学名:Homoderus mellyi

(ホモデルス メリィ)

体長:オス58mm~32mm メス37mm~25mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:活動開始2ヶ月~4ヶ月 (成虫全体として見たら1年程)

分布:アフリカ中部 コンゴ カメルーン

綺麗なオレンジ色をしていて、メンガタの名の通り頭に面のような突起があるのが特徴です。

単純に"メンガタクワガタ"と言えばこの”メンガタ・メリー"を指します。

この種はもう1つグラディアトールメンガタクワガタが存在し、この2種のみがメンガタクワガタ属として存在します。

喧嘩をする時は、この面の部分を押し付けて敵のクワガタに挟まれないように潜り込んで戦います。

日本で本種を飼育する際の注意として、とんでもなく長い休眠期間があります。羽化してからの寿命で見ると1年程ありますが、その1年の間の7ヶ月程を休眠してゆっくり成熟します。

そしてそこから活動を開始した後は非常に短命です。

この性質で厄介なのが、オスメスのどちらかが先に目が覚めたが、そこから3ヶ月が経ったが片方がまだ休眠している、そしてその間に先に目覚めた方が亡くなってしまった。なんてことがザラにあります。

ですが、温度管理で温めて、一応無理矢理起こす事も可能です。

起こす際は下から温めるのではなく、上から温めるようにすると目覚めてくれます。

もし上手くペアリングさえできれば、飼育はかなり容易で産卵は適当な材でも産み、幼虫もマットで800mlのボトルに入れて置くだけで1本返しができる程です。

我が家では1ラインのみ飼育しています。

11.ダイオウヒラタクワガタ

学名:Dorcus bucephalus

(ドルクス ブケファルス)

体長:オス91mm~40mm メス50mm~32mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:1年~2年

分布:インドネシア(ジャワ島のみ)

こちらも夏になればショップで見かける外国産クワガタの定番の内の1つです。

アゴが内側に強く湾曲しているのが特徴で、他のヒラタにはあまり見られない特徴です。

そしてこの種はヒラタクワガタではありますが、ホンドヒラタやパラワンオオヒラタといった"Dorcus titanus(ドルクス ティタヌス)"系[オオヒラタ系統]の種とは近いけど別物、という種になります。

生息地はジャワ島のみで、高山種になり、標高の高く涼しい場所に生息しています。

そして無論ヒラタクワガタなので力はトンデモ強く、挟まれたら痛いでは済まないので触る際には気を付けましょう。

気性も荒くメス殺しもあるので、ペアリングの際はアゴ縛りが必須です。

飼育は高温に弱い以外は容易で温度管理さえすれば、簡単に産むし、菌糸でもマットでも育ちます。温度は22℃くらいで管理し、産卵はマットを硬詰めしておけばマットに産んでくれます、材を必要としません。(材を入れれば材に産む事はあります。幼虫も同様に温度に気を付けていればすくすく育ちますが、変化には敏感で、3齢幼虫中期を超えるあたりで1℃でも温度が上がれば、すぐ蛹室を作ろうとします。その為早期羽化で半年足らずで羽化して来る場合もあります。逆にできるだけ低温にすれば時間をかけてゆっくり育つので、大型の個体が羽化しやすくなります。

我が家では3ラインいて、親と子の成虫が同時に複数いる状態で、成虫幼虫合わせて20匹程です。

そして今季の子たちが、秋頃に羽化する予定ですが、オオクワ同様にオスにかなり偏っているのでもしかしたらこちらも配るかもしれません。

12.パリーオオクワガタ (原名亜種)

(リツセマオオクワガタ)

学名:Dorcus ritsemae

(ドルクス リツセマエ)

体長:オス79mm~29mm メス42mm~29mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:1年~3年

分布:インドネシア ジャワ島 (画像の個体)

原名やら名前が2つあったりやら何がなんぞや

ってなると思いますが、この種は旧名がパリーオオクワガタで今現在はリツセマオオクワガタと呼ばれており、さらに7種類の亜種がいてそれぞれ産地も特徴も異なっていて学名こそ違えど特に和名で区別されておらず、

さらに亜種によって俗称や呼び方が違うのもさらに混乱させてくれます。

例えばミンダナオ島の亜種のパリー(リツセマ)オオクワガタ(セツロウ)はミンダナオパリーや、セツロウオオクワガタなど呼び方が様々にあるなど、余程のパリーオオクワ好きでなければどれがなんぞや、ってなるのが正直な所です。

まぁつまり、我が家に居る画像の個体はパリーオオクワガタからリツセマオオクワガタになって、そのパリーオオクワガタの基本の種(原名)という事になります。はいもうややこしいですね。

私は馴染みのあるパリーオオクワガタ呼びをしています。

見た目は日本のオオクワガタに似ていますが、若干スラッとしていて頭部の形なども異なります。

我が家では1ラインのみ飼育しています。

飼育は日本のオオクワガタとほぼ同様で産卵は柔らかめの材を好み、幼虫は菌糸でもマットでも育ちます。

棲息現地では冬が無いので、冬場は加温して20℃以上に保ってあげる必要があります。(一応寒さには強いので越冬も可能なようですが、私は越冬させてません)

13.ムシモンオオクワガタ

学名:Dorcus musimon

(ドルクス ムシモン)

体長:オス38mm~18mm メス25mm~15mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:1年~3年

分布:イタリア(サルディーニャ島) フランス(コルシカ島) 他

これも私の大好物の1つです。

こんなに小さいのになんと和名で"オオクワガタ"の名前を貰っています。

日本のコクワガタより遥かに小さいですが、これでもオオクワガタなんです。

見た目はもう日本のオオクワガタをそのままダウンスケールしたような見た目で、この小型サイズなのにオオクワガタの特徴が十二分に見れる所が大変素晴らしいです。

そしてこのサイズですから世界最小のオオクワガタとなります。

本種よりわずかに大きいけど同じような小型のオオクワガタの仲間に

パラレリピペドゥスオオクワガタと言うのも存在します。

オオクワガタ属なだけあって身体も強く、長生きで丈夫です。

我が家では3ライン居ます。

そして本種は何といっても繁殖力がトンデモ級で、雑に産卵セットを組んでも1回の産卵で50匹取れる事もザラです。

産卵は材でもマットだけでも産みますが、材の周りにくっつけるように卵を産んでいく事もあるので、両方入れておくと安心です。水分は多めにしてあげましょう。

幼虫は菌糸でもマットでも育ちますが、注意点としてできるだけマットを交換したり、マットの種類を変えない事が重要です。

幼虫が環境変化に弱く、餌の性質が変わったりするだけで弱る事が多いので、初めから800mlほどの容器を用意して1本返しする事をお勧めします。

幼虫期間が半年ほどと短いので簡単に1本返しが可能です。

雑虫が湧いたりしてどうしてもマットを交換せざるを得ない場合は、それまで使っていたマットと同じものを使用しましょう。

14.ニジイロクワガタ

学名:Phalacrognathus muelleri

(ファラクログナトゥス ムエルレリ)

体長:オス67mm~22mm メス45mm~20mm (※おおよその参考サイズ)

寿命:1年~2年

分布:オーストラリア(クイーンズランド) ニューギニア南部 オセアニア

色:ノーマル(画像の個体)

ホームセンターや昆虫ショップでオオクワガタと並び夏頃に大量に並んでいるお馴染みのクワガタです。

名前の通り虹色に光る身体が特徴ですが、色の種類が大量にあり、赤や青、紫、緑一色や、胸のとこまでツヤがあるピカールなど、身体の特徴が血統によってかなり様々に存在します。

画像の個体はノーマルで一般的に多く流通している色です。

昔は飼育法が確立されておらず、オオクワガタの項目で上述した"黒いダイヤ"と並び、"虹色の宝石"とも言われかなり高値で取引されていましたが、現在では飼育法も確立…というか研究が進み過ぎて、原産地の野生個体より日本の飼育個体の方が数が多い、とも言われています。

アゴが反り立っているので、挟むというより引っかけて投げ飛ばすような戦法を取ります。アゴの力は弱くはないですが、形的に投げ飛ばした方が合理的って事でしょうか。

この手の色虫は寿命が短かったり飼育に癖があったりする事が多いのですが、本種は長くて2年も生き、さらに身体が丈夫で寒さにも強く、日本の冬に室内常温でも普通にピンピンしてます。

(しかし寒さに強いだけで、できるだけ冬でも20℃は保ってあげる方が長生きします)

飼育は簡単で産卵は材にもマットにも産み、幼虫も菌糸でもマットでも育ちます。菌糸で顕著に大型化しますが、3齢後期に暴れを起こすことが多いので、2齢初期辺りに菌糸に投入し、3齢後期になったらマットに戻す等が効果的です。

我が家では2ラインいますが、どちらも爆産し過ぎて、現在成虫幼虫合わせて150匹以上抱えているので、正直困ってないけど困ってます。

ですので今現在絶賛配布中です。(詳しくはこちらをご覧ください)

※既定の配布数に達したので配布は終了しました。

15.パラレルスネブトクワガタ

学名:Aegus parallelus

(アエグス パラレルス)

体長:オス52mm~20mm メス30mm~19mm

寿命:半年~1年

分布:インドネシア(ジャワ島、他) ミャンマー 他

※画像の個体はメス

(オスは既に亡くなっており、メスは現在産卵セットに入っているので用意できたのが産卵セットを組んでいる時の個体の画像になります)

(※8/23追記)

↑本日オスが羽化して来たのでオスの画像も載せておきます。

こちらがパラレルスネブトクワガタのオスになります。

(まだ羽化したてで赤いですが、色は固まれば黒くなります)

→掘り出し動画←

いきなりよく知らん名前の子が出てきてなんぞやこいつは、

とまぁあまり認知されてるかって言うとそこまでですが、ネブトの中では割と有名かつその中でも大型種になります。

大型のオスのアゴはオオクワガタのような形をしていてネブトとは思えない迫力が魅力の一つです。

インドネシア便で野外個体がそこそこ入ってきます、値段もそこまで高くありませんが、WD(ワイルド)個体はなかなか産まないというイメージが世にあり、あまり手を出す人もそこまで多くない感じです。

しかしコツさえ掴めば、また、本種の性質を理解すれば容易に産んでくれます。

ネブト種と言えばカブトムシマットのような腐葉土質な発酵の進んだマットを好むイメージがありますが、本種は普通のクワガタマットを好みます。

マットは硬詰めで水分量は多めです。

そして重要なのが、本種は産卵環境を自分で好みの環境に作り変えます。

なので、一度セットを組んだらそのまま放置する事が重要です。

餌交換の時以外は一切触らずに、マットも交換せずにできるだけ放置です。

餌は他のネブト同様腐食の進んだゼリーなどを好むので、他クワガタの食べ残しなどを与えます。

そうすればあとは側面や底に幼虫が見えてから割り出します。

(卵はあまりに小さすぎて発見し辛いので、幼虫になってからの割り出しをオススメします)

我が家ではこの方法でしっかりWDの個体からでも幼虫が取れています。

また意外と長生きで、今4度目の産卵セットを組んで放置してます。

幼虫が取れたら、その幼虫は割り出した産卵セットに使用したマットと新しいクワガタマットを混ぜて管理します。

マット交換はできるだけしない方が良いですが、交換する場合は交換前のマットを少し混ぜるようにしましょう。

幼虫期間は半年程なので1本返しが可能です。

我が家ではあと1~2か月程で画像の親個体の1回目の割り出しの子が複数羽化してくる予定です。(もしかしたら親と子が同時に成虫で存在できるかもしれませんがそろそろ親メスの寿命が近いと思うので微妙です)

16.ヤマトカブトムシ

学名:Trypoxylus dichotomus

(トリュポクシュルス ディコトムス)

体長:オス91mm~26mm メス53mm~25mm

寿命:活動開始から3ヶ月~4ヶ月

分布:日本(北海道、沖縄を除く本州)

クワガタの記事なのにクワガタじゃないやんけ!

と思われるかもしれませんが、飼育しているカブトムシはこの1種のみなので、ついでにここに載せておきます。

それにとあるクワガタの産卵にこのカブトムシが必要なので関連は一応あります。

日本で一般的に多く"カブトムシ"を指すのはこのヤマトカブトムシの事です。

昆虫の王様と呼ばれ子供たちにも大人にも人気の甲虫です。

産地によって赤い物や黒い物が居ます。

本種と同じ容姿をした種が朝鮮半島や台湾などにも棲息しています。

北海道や沖縄には棲息していなかったのですが、ペットとして持ち込まれたものが野生化して国内外来種として定着しています。

日本には亜種がいくつか存在し、その中でもオキナワカブトという沖縄固有の亜種とこの野生化したヤマトカブトが交雑して問題になっています。

我が家には同産地の複数ラインがおり、今年は計80匹程羽化してきました。

さて、上述した何故カブトムシがクワガタ産卵に必要なのかですが、

バクテリア材と言ってカブトムシの糞を使用して作る産卵材があります。

バクテリア材に関して詳しくはいずれ記事にしますが、このバクテリア材はクワガタの糞でも作れますが、クワガタよりもカブトムシの糞は量が圧倒的に多いのでこのバクテリア材を作るのに大変便利で、なくてはならない存在です。

飼育は容易でいつでも常温でOK、産卵はカブトムシマットにメスを入れるだけ、幼虫もカブトムシマットに入れておくだけです。

糞がマット上に増えて来たらマットを交換してあげましょう。

幼虫のみがいる種類

※2021/8/16現在

成虫はいませんが今現在幼虫ですくすく育っている種がいくつかあります。

グランディスオオクワガタ

パラワンオオヒラタクワガタ

アルキデスヒラタクワガタ

の3種です。

これらは無事羽化したら別記事で紹介するかもしれません。

さいごに

割とかなりの文量になったと思うのですが、最後まで付いて来れましたでしょうか?

おそらく結構な方が途中で読むのを辞めたかと思いますが、各々のクワガタの飼育方法や生態など、伝えられたことはほんの一部にすぎません。

それだけ魅力があり惹かれる生き物なのです。

文章は深く読まなくても、私が飼育しているクワガタはこれなんだってだけでもお伝えできていれば幸いです。

紹介と言っておきながら専門用語などが多くて、余計混乱した方もおられるかもしれませんが、いずれそれぞれ個別に説明できたらと思います。

では今回は、ここまで

あばよ!

◆ここで紹介している飼育方法等はあくまで私が成功した例等を紹介しています。人の数だけ飼育方法、考え方がありますので、あくまで参考程度に留めておくようお願い致します。

◆当記事で掲載している画像は全て無断転載を禁じます。

◆Twitter:「WKDリーダー (ゲームと虫と日常と)」@WKD_riderG

◆2022/6/16

オンライン限定でショップを開設しました

https://furaimushi.base.shop/

◆関連リンク

・【#SP】結局我が家には何クワガタがいるのか?2022

・【#02】アカアシクワガタの産卵セットの組み方

・ヒラタクワガタvsメンガタクワガタ

・タイワンシカクワガタvsメンガタクワガタ

・ムシモンオオクワガタ羽化掘り出し

・ダイオウヒラタクワガタ(メス)羽化掘り出し

・ヤマトカブトムシ羽化掘り出し

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?