引き出される愛

表題の写真は、東京ステーションギャラリーの建物の一部です。重要文化財なので、残されています。東京ステーションギャラリー (ejrcf.or.jp)

昨日は土曜日でしたが、混んでいませんでしたよ。規模的にも、何かのおついでにお立ち寄り可能ですので、ぜひお運びください。

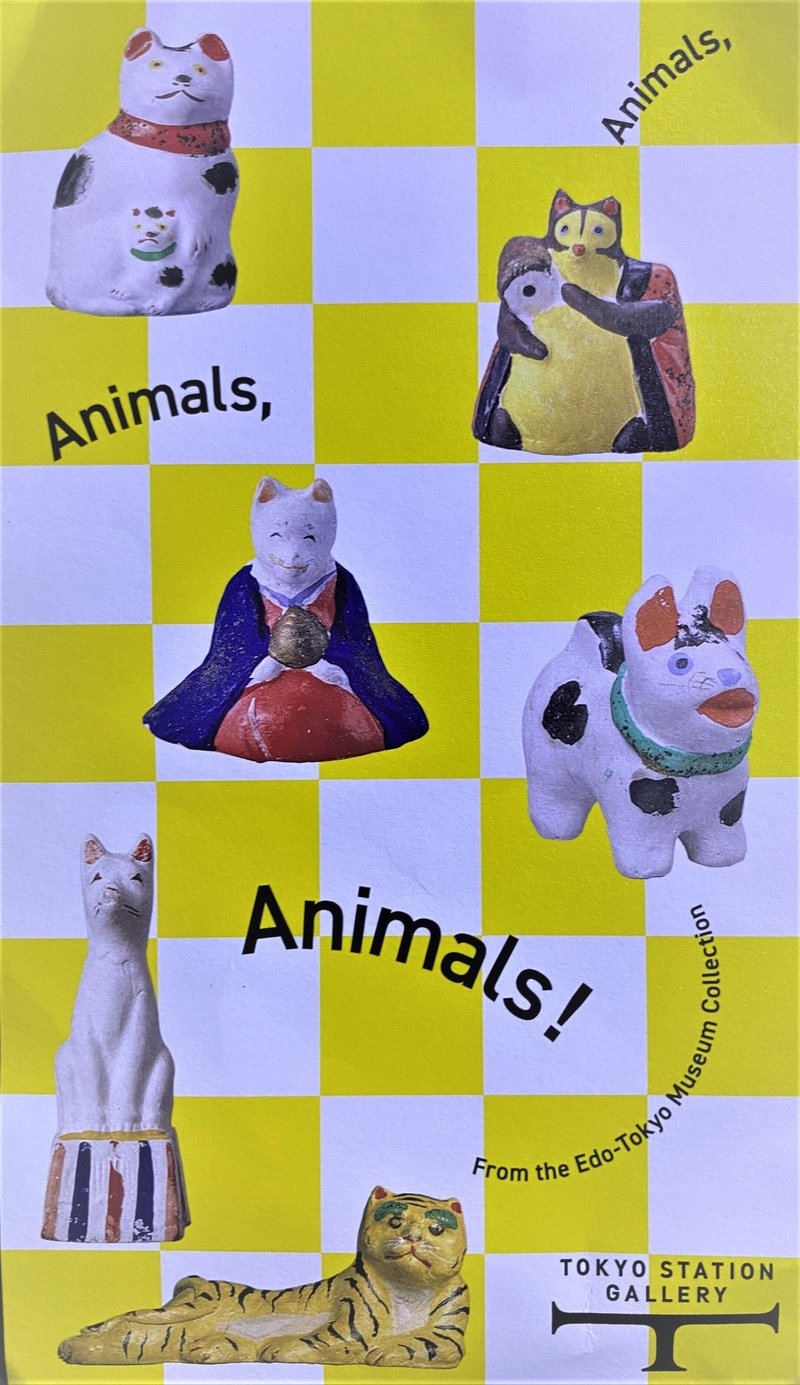

今回のテーマは、アートに特化せずともつながる方々が多いのではないでしょうか。

知人がかつて犬を飼い始めた時に、さる高名な方に初めて褒められたと語っていました。「それは、とても良いことをした。ペットは、自分の中にしまってある愛を引き出してくれるから」と。

作品群からは日本人の、自然と共存のDNAも根底に伝わってきて、精神性も改めて確認できました。動物に限らず、コオロギやトンボのような虫のモチーフも、日本ではめずらしくないですね。

【そうだったのか❗️日本人と自然音】 日本語は母音中心のため、同じく母音中心の自然音を左脳の言語脳で聞き分けている。なので、子音中心の他の母国語を話す国では、虫の音のような自然音が、ナント聞こえない傾向|美恩 (note.com)

版画はもちろん、かんざしのもの凄くちいさな細工にねずみが乗っていたり、着物の模様に亀がいたり、お菓子の型に猫を用いていたり。

もはや、わたくしたちの中では気づかないくらい当たり前のモチーフですが、古人の営みの中ににんげん以外の生き物も同等に含まれていたことの証だと感じました。

肉屋さんのまん前に犬が座り、その横ににんげんが待っているシーンを残した作品もあります。江戸時代には「町犬」がいて、町全体で飼っているというか犬たちと一緒に生活していたそうですよ。

鳥に餌をやるのも、自然なこと。馬の蹄には、藁のカヴァーがしてありました。

観覧中、こちらの作品を前に「やっぱり、こうなるよね~」と会話されていた方々がいらして、深く同感でした。猫っ可愛がりとは良く言ったもの。

今回の展覧会は、じっくりポカポカと心も口元も緩むものです。きっとみなさまにも繋がる生き物が登場していますよ。

観覧時の心持ちは、作品とそのキュレーションによって随分違ってくるものです。

このテーマは外国の方々にも面白いんじゃないかなと思い、例によって今になってパンフレットを読んで分かった、"パリ日本文化会館で好評を博した展覧会を拡充した凱旋帰国展" の文言がありました。

おお、そこは若い頃わが友が働いていたところではないか。

日本好きのパリジャン達が集っています。

草間彌生氏の作品展も日本よりもずっと早く行っていて、凄く盛り上がっていたのを記憶しております。今回もしかりだったのか!日本、ブラヴォー!

友はその後、隈研吾氏のパリアトリエで秘書として働いたご縁で、再び同会館で氏の講演を拝聴できたことがありました。

友曰く、「英語だと隈さん節が消えてる」とのことでしたが、これもスタンディングで喝采を受けていらっしゃいましたよ。日本人の感覚は、伝わり方によって印象が変わるのでしょう。

【日本人の間(ま)】 昔、建築家の隈研吾氏のパリ講演を聴く機会がありました。「日本人には、間を設けることによって独特の境界意識を持つセンスがある」という内容だったと記憶しています。能舞台と客席との距離を|美恩 (note.com)

現代はモノ・コト・情報があふれていると言われますが、やっぱり大切なのは、それに埋もれず自力で咀嚼することなのではないかと感じております。芸術大学で学んでいる意味は、わたくしの中ではそこにあります。

そして、それには、この展覧会のような愛の引き出しがあると魅力的ですね。

今回は、わたくしの中のニッポン愛も引き出された次第でありました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?