福田恆存を勝手に体系化する。17 自由・その歴史性

自由とは何か――個人がやりたいことをやりたいようにやることと、端的にいえるだろう。それなら、勝手気儘とどこがちがうのか。そこに確たる解答をあたえるのは意外にむつかしい。だが一つだけ確認しておきたいことは、自由の要求はエゴイズムから発するものであるという事実である。

どちらにしても「自由」は、いまや空気のようなものに感じられるかもしれないが、歴史的に苦労して獲得されてきたものであり、いまもなおその拡張をめざす戦いは日々継続されているのである。

近代的自由の歴史性

近代において最初に自由を主張したのは、やはりホッブズである。 かれは「自然権」という原理をもとに、それまでのスコラ的世界観とそれにもとづく教会の支配に反旗を翻した。当然、「自然権」の根拠は神の権威ではなく、科学であり理性である。地球が太陽のまわりを周っているように、人間には「自然権」があると、かれは主張したのである。

それは中世の社会秩序からの解放だった。個人は宗教的な掟を参照することなく、自己の理性にしたがって自由に行動する権利をあたえられたのだ。

しかしそれだけでは、「万人の万人による戦い」となる。個人のエゴイズムを抑える原理を欠いているからである。せっかく得た「自然権」も、元も子もなくなる。そこで人間同士の合意にもとづいて、ルールが形成される。そのルールを根拠として、「自然権」も一定の制限をうけることを容認する。これが、のちの「社会契約論」の原型である。

「社会契約論」といえば、一世代後のジョン・ロックである。かれの新しさは、自由とともに、万人の平等を主張したことにある。そしてその主張を正当化するために、「自然権」をふたたび、人間理性から神のもとへと返した。そのせいでいまも、ロックは妥協的・退嬰的であると批判をうけている。

しかしそれは皮相な見かたである。

要は、かれらが何と戦っていたかということなのだ。宗教戦争の渦中にあったホッブズにとって、敵は教会の権威だったが、ロックの敵は絶対王政だった。自由と平等を根拠づけ、王権のエゴイズムを抑制するために、神は呼びもどされたのである。

ただ、ここで注意しておくべきことは、近代の社会政治理論の発想は、当初から、強者の暴力から個人を守ることにその起源をもっているということだ。理想の国家を建設しようというポジティブな理念ではなく、ひとえに防衛的・守勢的な理念としてあらわれてきた。

だということは、眼前の敵に応じて相対的であることは必然であり、まったくあやしむに足りない。もともと、堅固な論理体系をもつ原理たりえないのである。いいかえれば、妥協的・退嬰的であるのは、社会契約という理論の本質的な性質である。よくいえば、そのぶん、柔軟なのだ。

自由のギリシャ的意味

だが、自由と平等は近代ヨーロッパの専売特許ではない。われわれはそのはるか以前、古代ギリシャにおいてそれが実現されていたことを知っている。

アテナイの市民は、みずからの国家体制に誇りをもっていた。ペルシャ戦争でギリシャが決定的な勝利をおさめたサラミスの海戦において、総指揮官であるテミストクレスはこう叫んだ。

――ヘラスの子等よ、行きて祖国の自由を守れ、汝の妻や子の自由を守れ。

ここでもまた、自由は防衛されるべき理念としてあらわれている。古代の世界では、いったん戦争に負ければ、男は皆殺し、女子供はことごとく奴隷にされる。ギリシャ人においても、ほかの民族から侵略され征服されるという過酷な現実の対極として、自由は根本的な意味をもっていたといえよう。

しかし、古代ギリシャの自由は、それに尽きるものではない。

ペリクレスは名高い演説の中で、アテナイの民主制は唯一無二であると、誇らしげに語っている。それは戦死者にたいする葬送の辞なのだが、かれは哀悼の言葉をのべるのではなく、アテナイがどういう国家、社会であるかを説明し、それは理想の国家であり、兵士たちはその理想ゆえに命を捧げたのだと語られている。

我等の政体は、他国に追従するものではない。人の理想を追うものではなく、人をして我が範を習わしめるものである。その名は少数者の独占を排し、多数者の公平を守ることを旨として、民主政治と呼ばれる。

だがしかし、民主制は、政治的現実においてかならずしも理想的であるとはいえない。政策決定は不確定の未来にむかってなされるのであるから、多数決の原理が有効であるとはかぎらない。多数の意見がいつも正しいとはいえないからだ。むしろ、プラトンの哲人専制政治よりも、妥当性の打率が低い可能性は大いにある。ヒトラーの独裁政権成立だって多数決の結果だ。

どっちにしても、数と、正しさとは、次元を異にした概念である。

ペリクレスもそんなことは先刻承知なのである。かれが理想の国家といっているのは、そういう意味ではないのだ。

我等は質朴なる美を愛し、柔弱に堕することなき知を愛する。我等は富を行動の礎とするが、いたずらに富を誇らない。また、身の貧しさを認めることを恥とはしないが、貧困の克服を怠ることを深く恥じる。

そして己の家計同様に国の計にもよく心を用い、己の生業に熟達を励むかたわら、国政の進むべき道に十分な判断をもつように心得る。我等のみは、公私領域の活動に関与せぬ者を閑を楽しむ人とは言わず、ただ無益な人間と見做す。そして我等市民自身、決議をもとめられれば判断を下し得ることは勿論、提議された問題を正しく理解することができる。

ここでのべられているのは、政治体制の正統性などではなく、理想の国家をつくらんとする市民個人のポジティブなエートスである。それは圧制者から身を守らんとする近世以降の「自然権」が示す防御的な姿勢とはちがって、みずからの幸福を、それぞれ自己の価値観にもとづいて自力で実現し、そのためにはすすんで義務を負わんとする建設的な精神的態度だ。だが一方で、それぞれの個人が自己の好むところにしたがって生活をいとなむことに市民はいっさい干渉しないとものべられている。

そして、子弟教育において厳格な訓練を課す他国にたいして、「過酷な訓練ではなく、自由の気風により、規律の強要によらず勇武の気質によって、我等は全命を賭する危機をも肯ずる」と、「人をして我が範を習わしめる」矜持を高らかに表している。

つまりペリクレスが説いているのは、政治的自由であるよりも、個人の理想としての「自由」なのである。それは、やりたいことをやりたいようにやるという自由とは次元のちがった自由観だ。個人がそれぞれ自主的に人生を設計し、その延長線上に国家を樹立するという理想が語られているのである。

アテナイの直接民主制をささえる成員として、市民は政治や公務に自覚的でなくてはならず、知的な訓練をみずからほどこす必要があった。ソクラテスが街頭で行った対話も、暇人の時間つぶしではなく、自己涵養の手段として、市民の需要にこたえたものだったのである。ギリシャの科学や哲学も、そうした「自由の気風」を母胎にして生まれたのだ。そしてそれはギリシャ人の考える「徳」へと結実した。

しかしこうした自由はギリシャ人のみに認められたものであったし、アリストテレスも奴隷制を肯定し、バルバロイを「人間」としては見ていない。そこをとりあげて、古代ギリシャの民主制がはらむ重大な欠陥であり矛盾であるとする非難が、現在も広くおこなわれている。

そういう批判者はみずからの歴史的想像力のなさを反省するがいい。野蛮で無知蒙昧なのは、ギリシャ人か自分か、一度とくと考えてみるべきである。(註)

当時のギリシャは世界で唯一の自由主義国であった。それどころか、その後、二千年にわたってそういう国家は存在しなかった。かれらは空間的にも時間的にも、絶対的な少数派だったのだ。荒涼たる人類の歴史という原野にぽつんと咲いた一本のスミレの花のようなものだ。

ヘロドトスの『歴史』を読むと、ペルシャ王クセルクセスがギリシャ人を接見して、かれらの心性を問い質す場面があるのだが、クセルクセスは、ギリシャ人の専制によらない自主独立の精神をまったく理解することができず、ばかげた世迷言だとおもう。当然である。ギリシャの常識は世界の非常識だったのだ。

さきに引用したペリクレスの演説においても、価値観を共有しうるのなら他国者をも歓迎すると、はっきりのべられている。しかし事実上、そんな人間はギリシャ人以外には存在しなかった。かれらは相いれない価値観をもつ敵国に包囲されていたのだ。

だいいち、地球上のあちこちでたえず大規模な殺し合いを演じている現代人に、古代ギリシャの足らざるところを嗤う資格が、いったいどこにあるというのか。現代社会がかれらより「進歩」し「民主主義的」であるとは、私にはとうていおもえない。われわれは、自由と民主主義をささえる個人として、ギリシャ人ほどに自覚的で主体的であると、誰がいえようか。

古代ギリシャの民主制は「自由の気風」をもつ自覚的個人の集団を前提としなければ成立しない。ペロポネソス戦争後に内部崩壊をきたしたのは、そうした「自由の気風」に個人が疲れ、そこから逃避したからである。ソクラテスの死は、そうした状況下で起こった自由の死を象徴する事件だった。

いわんや、近代の防衛的な民主制においてをや、である。

まさにここで、福田恆存の勇気ある言葉に耳をかたむけていただきたい。歴史的想像力があれば、それがどれほどの深い覚悟と決意のもとに語られているか、了解していただけるはずである。

民主主義は最善の社会を齎す最善の方法ではなく、唯単に最悪の事態を避ける為の消極的=防衛的方法に過ぎない、もしそれを最善の方法と考へたとしたら、民主主義ほど始末に負へぬ代物は他に無いであらう。言ふまでもなく、民主主義は君主、支配者、政治権力などの強者を、その利己心の横暴を抑制する手段として思附いたものである。その意味において消極的=防衛的なのである。機構の隅々に安全弁を設へ、強者の利己心、即ち悪の跳梁を抑制し防禦しようといふ訳である。詰り、敵を仮想した思想であり、敵意に備へる思想である。が、悪を抑へるといふ消極的行為はそのまま善を生む積極性に転じはしない。悪を行ふ能力の喪失は善を行ふ能力の育成を意味しない。人がもし個人の力を以て悪と闘ひ、これを抑へようとすれば、それは勇気といふ美徳に通じる、同時に、この美徳の花の根方には利己心といふ蛆虫も巣食つてゐようが、この闘ひは敗ければそれ切りの結果論で処理されてしまふ。それでは救はれないと思つた人間の「智慧」が個人の力の代りに機構の安全弁といふものを発明した。さうなれば、強者の悪を抑へるのに勇気も要らなければ、その他の如何なる徳目も要らない。道徳の介入する余地は何処にも無くなつた、万事は法と規則で片が附く。

かうして百年経ち、二百年経ち、民主主義は見事成功したのである。強者、実力者を雁字がらめにする機構、何なら機械と言つても良いが、それに頼つて生活してゐるうちに、人間は善を行ふ能力を失ひ、そしてまた自他の悪を抑へる事をそのまま善行と勘違ひする様になつたのである。

誤解してはいけない、福田恆存はファシストではないし、メーストルのような反民主主義者ですらない。ここで披瀝されているペリクレスばりの「演説」は、現代の過てる民主主義観への葬送の辞なのだ。現代の自由主義体制の否定面と、そこから生じる頽廃から目を逸らすことなく、その欠陥をまっすぐに直視し、さらにはみずからの責任において対処せよと、きびしい口調で訴えている。ここでも福田恆存の批判の核心はきわめて倫理的なものである。

自由主義社会は、その本質に大きな矛盾をかかえている。個人的自由の追求と社会秩序とは、たがいに背理の関係にあるからだ。自由を権利として主張し、その制約や侵害をすべて不正なものとみなせば、いつしか社会そのものを成り立たしめている秩序は崩壊し、病的な状態に陥る。自由とは麻薬のようなものであり、もう一方に原則を守り平衡を保とうとする強靭な意志がなければ、社会体制は麻痺し、ついには狂乱状態をきたす。

自由とはそのような危険物であり、うかうかしていると命さえとられかねない取扱いの難しい劇物なのだ。自由は誰もが気軽に享受しうる甘い飴玉ではない。

したがって、こういうことになる――

「自由の気風」には、個人の自由と、秩序維持への意志と、その両方が二元論としてセットになっておさまっている。自由を権利とみなし法や権力の制約を怖れる退嬰的な姿勢ではなく、みずから原則を立て公正な秩序を打ちたてようとする自主独立の気概が不可欠の条件としてもとめられるのだ。その相反するもののバランスの上に自由主義社会は成立する。

個人が状況に縛られることなく主体的に判断し一貫した行動をとることに――悪を回避し自己を守るのではなく、悪と対峙しそれと闘う道をあえて選択することに、「自由」というものの真の意味がある。福田恆存はそういっているのである。

ペリクレスの葬送演説はアテナイの全盛期になされた。もしそれが衰退期になされたとすれば、ペリクレスもきっと福田恆存のように語ったであろう。

(註)もちろん女性の人権の問題もある。ギリシャでは参政権と従軍の義務はセットになっていたらしく、それで女性に参政権はなかったようだ。オリンピック一つとってみても、男性主導の色彩が濃い。しかしそんなことをいいだしたら、ようやく女性参政権がみとめられるようになったのは二十世紀に入ってからで、いまも社会的差別は存在し女性の地位向上がはかられているのは、ご存じのとおり。

なんせ相手は古代人であって、かれらの欠陥をしたり顔で指摘するよりも、それはそれとして、紀元前になしとげられた偉業に学ぶことのほうが、よほど健全だと私は考える。むしろ「アンティゴネ」やクサンティッペの挿話から想像するには、同時代の他の社会と比較すれば、ずいぶん自由だとおもうのは私だけだろうか――制度の問題というより、精神のありかたとして。

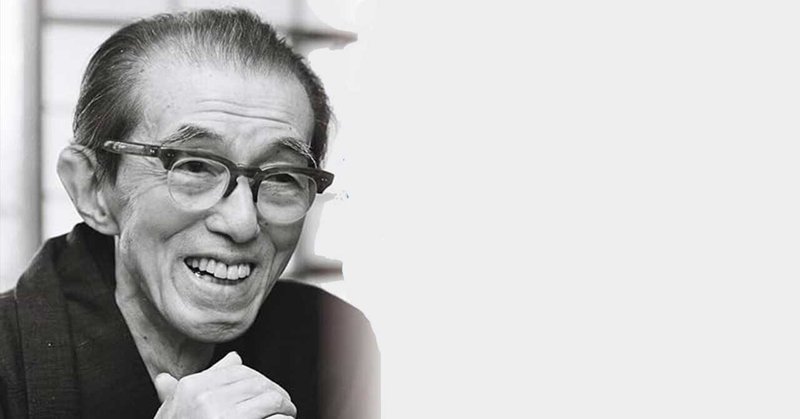

福田恆存さんや、そのほかの私が尊敬してやまない人たちについて書いています。とても万人うけする記事ではありませんが、精魂かたむけて書いております。