コロナ後遺症のヒント「クラッシュ」って!?

今回テーマである「コロナ後遺症」の疲労感に関する困り事は、この放送をチェックするだけで約7割がカバーできます。番組中に伝えられなかったところも補足しておりますので、困っている方がいたときに実践していただけたらと願ってやみません。

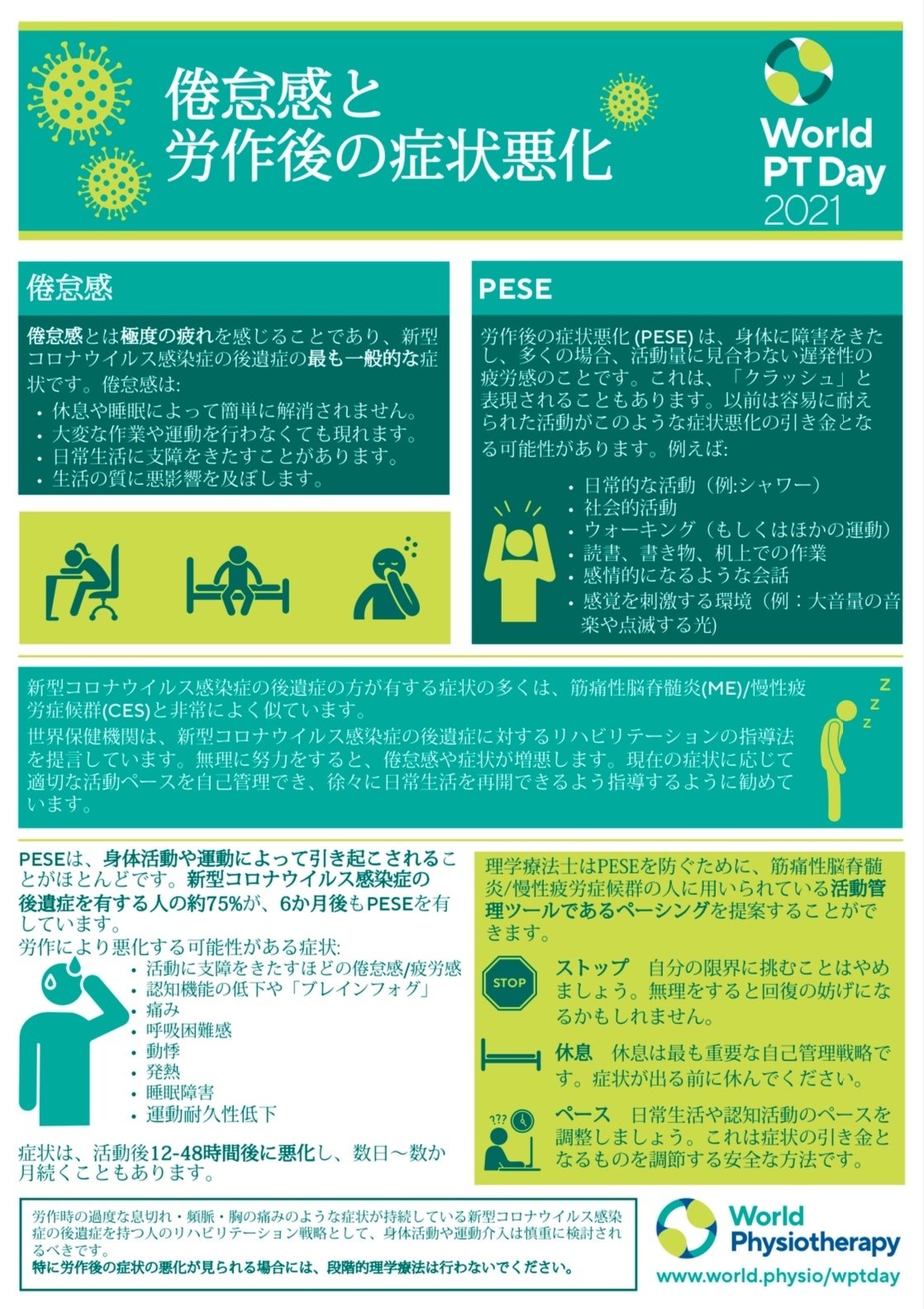

コロナ後遺症は、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)に非常によく似ている

クラッシュをなるべく回避している

慢性疲労症候群とは、通常半年以上続く「極度の疲労」が主症状で、十分に休養をとっても回復することができず、発熱、鼻水、リンパ節の痛みや圧痛が伴う場合もある疾患です。免疫系、神経系、内分泌系の多系統の病態が関与すると考えられています。日本でも、もともとコロナの前から存在しており、難病指定を目標に啓発活動が行われてきましたが、今回のパンデミックをきっかけに注目されるようになりました。この現象は、患者のひとりとして、慢性疲労症候群の患者さんへのサポートも増やせる最大のチャンスだと、私は前向きにとらえています。

「怠け病」という烙印が回復を遅らせる

医学部では、「慢性疲労」に関する授業がないため、私が研修医の時に発症した慢性疲労症候群について、さまざまな医師にいくら説明しても首を傾げられたものです。そのうち自分でも自分の症状を疑うようになり、その苦しさは今でも忘れることはできません。医療現場ですらこのような状況のため、非医療系の職場で、「怠け病」と思われてしまうのも、仕方がないかもしれません。しかし、米国医学研究所は、慢性疲労症候群という名称による誤解や偏見を打破するべく、2015年より全身性労作不耐症(Systemic Exertion Intolerance Disease:SEID)という新しい名称を提案してくれたり、よい動きもあります。

「コロナ後遺症」の診断の難しさ

コロナ後遺症は、研究分野では病態や原因に関して複数の仮説に絞られてきているものの、臨床の現場で血液検査や画像で証明できないことが、診断を難しくしています。診断ができなければ、患者さんは職場にもうまく説明できず、国としての救済処置も整えることができません。患者さんにとって大きな不利益となり、社会復帰を遅らせます。一方で、別の病気を鑑別せずに、すぐに診断したり、適切なアドバイスができていない医師も存在し、現場は混迷を極めています。

コロナ後遺症で困る症状TOP3

① 極度の倦怠感 (安静にしても休まらない)

横になっても、睡眠をとっても休まらない極度の疲労を感じます。座る、立つ、歩く、ご飯を噛むや歯磨きといった動作でも消耗してしまいます。

② クラッシュ / 労作後の症状悪化(PESE,PEM)

以前は簡単にできた身体活動や運動がトリガーになります。例えば、シャワー、入浴、歯磨きなどの日常生活動作や、 ウォーキング、読書、書き物、机上での作業ができなくなります。 突然どっと疲労感に襲われ、事故に合うような感覚から、「クラッシュ」と呼ばれたりもします。

③ ブレインフォグ(記憶力と集中力の低下)

頭に霧がかかったように、思考ができなくなり、数字や文字の意味を理解できず、本を読めなくなり学業や仕事の1番の弊害となります。話す時に単語や文章の構築が遅くなるため、途中で突然会話が途切れたり、言い間違えが増えます。「え!?読書で疲れちゃうの?!」ヤンデル先生から驚きの声。そう、文字なんか全然無理です、私の場合、アニメや音声なら大丈夫でした。事故みたいなこの「クラッシュ」は、何回経験しても未だに慣れません。

その他に、線維筋痛症のような、全身の4/5以上が痛くなることがあります。神経の走行と一致せず、広範囲なのに画像上問題がないため、医師は戸惑いやすいです。 発熱、睡眠障害、呼吸困難感、動悸 などが出る方もいらっしゃいます。

家族、友人が一緒にできるリハビリ

疲労やブレインフォグへの特効薬はまだありませんが、クラッシュを防ぐための「ペーシング」は、症状の増悪因子や疲労のトリガーとなるものを把握し、分析することでセルフコントロールを学んでいく安全な方法です。しかし、患者さんだけで、日常生活や活動のペース配分をすることは至難の業です。ご家族やご友人と、一緒に無理させない練習をしていきましょう。理学療法士や鍼灸師などのサポートがあると尚良いですが、無くてもできることは沢山あります。

①ストップ 心拍数が指標のひとつ💓

従来のリハビリテーションと逆で、少しでも無理をすると回復の妨げになります。限界に挑ませない声掛けをしましょう。朝起きた時に心拍数を測り、1週間の平均値から15回/分以上の上昇を避けましょう。また本人が疲労を感じたら、部屋の電気を暗めに、携帯の使用を1度中止させるなど、できる範囲で視覚情報の刺激を少なく過ごしてもらいましょう。

②休息 最重要ミッション🛌

「あと少しだけ」の誘惑に負けないように、エネルギーの節約を意識させ、症状が出る前に休ませましょう。横になっていても力が入っている方も多いため、楽な体勢を一緒に探したり、呼吸を深め、からだをゆるめるように声掛けしましょう。

③ペーシング 脳の複雑骨折🧠

脳を使えば、また1からやり直し…。自分に休息が必要な日があることを受け入れ、1日や1週間で本当にやらなければならないことに優先順位をつけてもらいましょう。現実的かつ柔軟な思考が身につくと、ご本人からも「No」と言えるようになります。

外部刺激を増幅して脳で処理する一方で、脳にも情報処理能力の限界があるため、感覚過敏と感覚鈍麻が混在する不思議な体験を上手く表現できません。これらの現象を理解すれば刺激を回避する意識が生まれるので、クラッシュの頻度を減らすことが期待できます。例えば、音楽は小さめに、部屋の照明は暗めに、太陽光にはサングラスをかける、携帯を観る時間を30分だけにする、など、具体的に五感への刺激を減らしましょう。怒る、不安や悲しみの感情から遠ざけ、安心出来る環境を整えます。

ご本人が一番動きたいのに動けない葛藤の中に身をおいているため、ずっと寝ているうちに罪悪感に苛まれます。その気持ちに共感しつつも、「慌てなくていい」と、優しい声がけをしてくれることが希望や勇気になります。また、出来ないことを悔やむ傾向があるので、少しだけでも達成できたことに目を向ける声がけを意識しましょう。休むことが治療であり、回復の近道だと、前を向けるようになると、伝え続けましょう。

たった1枚にこれだけ集約した資料を見た事がありません!

推しアプリ ストレススキャン↓

ちょっと聴いてほしい

𖤐ヤン先生と慢性疲労症候群𖤐

ヤン: 世界啓発デーのツイートしたらDMで医師から「まだ概念の定まってない病態のことをあたかも定義の確立したひとつの疾患のように啓発するのはよくない」と止められたことを、ずっと覚えてるんだよね。

サ:病態やメカニズムがはっきりしていないものに病名をつけるのをいやがる医師や研究者は少なからずいるが、研究者の目線で言うと、もやもやする気持ちはよく分かる。一方で困っている患者さんを確かにいるわけだから、否定するのではなく、カテゴライズからはじめなければ、研究のスタートラインにも立てない。バランス感覚を。

読んだよ、過酷、凄絶、筋痛性脳脊髄炎(ME/CFS)。もっと売れていいんじゃないかな、医学書院のシリーズ「ケアをひらく」の愛読者ならいろいろ感じることがあるはず。マンガの質が高いので入門書としてもぴったりだと思います、すすめてくれた人ありがとう。https://t.co/4Tp4dEKaeK pic.twitter.com/1rxWWUBF7c

— 病理医ヤンデル (@Dr_yandel) April 25, 2019

ヤン:定期的に本を買って勉強するようになったら、3年前くらいから徐々にME/CFSに関する扱いが変わってきて、この病気を存在ごと疑う医師は激減した気がするよ。前より情報にアクセスしやすくなってきたのでは。少しずつだけど、もやもやが解消されつつある。

ヤンデル先生ご紹介『ある日突然、慢性疲労症候群になりました。:この病気、全然「疲労」なんかじゃなかった…』の監修をされた倉恒弘彦先生もご執筆いただいています。もっと深く知りたい方はぜひ。

— 医学書院 精神と神経の本 (@igspsyneuro) April 26, 2019

『BRAIN and NERVE』2018年1月号「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今」https://t.co/DobER5jGxM pic.twitter.com/fblxSME1dM

ミ:「決して、よく分からない治らない病気」ではもうないので身構えず、優しい声かけをして欲しい。医療従事者や聴いてくださった皆さんが、今日のことを周知していくだけでも回復していく患者は増えていくと思う。本当にありがたい機会でした。ありがとうございました!

あとがき

まだ医師のSNS発信が当たり前になる以前から発信活動をされてきた大御所、SNS医療のカタチや deleteC で知っている方も多いと思います。医療従事者が闇落ちしないように抑止力となりつつも、常にユニークさや優しさも交えて規範となってくださっています。とてもよいタイミングでご縁が重なり、ゲスト出演させていただきました。先生方から「慢性疲労症候群」という言葉が発せられる度、歴史的瞬間だ…と、噛みしめておりました。放送後も多くの方にご視聴いただけているようで、ようやく役目を果たせたなと、ほっと胸をなでおろしています。

活字では伝えられない素敵なやりとりは、下記最後のアーカイブが聴けますのでお楽しみください。

本日 3/9 木曜19:50- ヤンサト医実況で取り上げるのは、「がん制度ドック」🐶

アーカイブ

大須賀覚voicy

第1回「がん情報サービス」

第2回「がん相談支援センター」

第3回「コロナ後遺症、クラッシュとは」

#ヤンサト医実況 第3回目で取り上げる「すごい医療情報」は、日本理学療法士協会のホームページ( https://t.co/LPmQx4ogSI )で誰もが閲覧可能なリーフレット、「倦怠感と労作後の症状悪化」。いい資料なのに格納場所がわかりにくすぎて誰も知らない、もったいない。こういうのどんどん取り上げたい pic.twitter.com/BRiyqW25ZX

— 病理医ヤンデル (@Dr_yandel) February 28, 2023

「あんまり知られていないけど素晴らしい医療情報を、有名なドクター2人が実況中継していく」という新しい切り口の音声番組が今年静かに誕生しました。このnoteは、この医療情報がすごい!のタイトルコールで始まった3/4 twitter スペースのまとめと、補足noteとなります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?