リリコン初体験その11・IK Multimedia UNO Synth Pro Desktopを鳴らしてみた

はじめに

IK Multimedia UNO Synth Pro Desktop(以下UNO-P)を2022年4月購入しました。ちょうとプロモーション中(記事執筆時に終了済み)で

市場価格が2万円弱OFFの39800円で専用バック付き、登録するとオマケのシンセソフトが2種付き、通販サイトのポイント倍増とかもあわせると実質35000円くらい、なんてのに惹かれてしまったのもありますが

小型ながらフルアナログ、3VCOの2VCF、マトリクスモジュレーションでいろいろできて、エフェクタ内蔵、音色保存可能、いろんなパラメータがレコーディングできるシーケンサー付き、CV IN/OUT有り、無料のパソコン用エディタ有り、、、youtubeレビュー見てもなかなか多機能かつ音も良さげ、というところももちろん惹かれました。

マトリクスモジュレーションは、ウインドシンセ的には、MIDIであればAftertouchをソースにして各種パラメータをコントロールします。デスティネーションには音量、cutoff、resonance、OSCピッチ、OSC波形(PW含む)OSC FM変調量、等があり、ウインドシンセ的には必要なことがほぼ可能。ソースにはCC1も選べるのでこれで前記パラメータの他エフェクト量等も調節可能。グライドタイムはCC5で直接コントロール可能。またCV INが2系統あってCVもマトリクスできる!!!という何気にスゴイ機能がついているのです(ちなみにUNO-PはCC2はアサインされておらずCC2は無視します)。

ということで、やっと本題、この2系統のCV INを使って、Lyricon driverでUNO-Pを鳴らす設定について(Desktopで無いUNO Synth Proでも同じです)書いてみます。まあこの組み合わせを試そうなんて方はほぼいないでしょうから全くもって自分用のメモではあるのですが。

Lyricon driverでUNO Synth Pro Desktopを鳴らす設定

CV1にピッチ、CV2にブレス関係の信号を入れることとします(逆でも可)

・Lyriconの"bend up"から、UNO-PのCV1に接続。

・Lyriconの"wind 2"から、UNO-PのCV2に接続。

[補足] bend downを使っても良いが僕は他の音源も含めbend up端子を使う派。またwind 1を使ってもよいが、ブレスカーブの傾きが急すぎて使いにくいため感度調整のできるwind 2を使用。wind 2の ”threshouldは12時くらい、wind 2のスライダーは一番上(感度最大)

UNO-P 側設定。

とりあえず、基本音色設定としてはSAW波を使って、息で音量とローパスフィルターカットオフをコントロールすることとします。それを行った上で今回は、Lyricon DriverとSEMの組み合わせでのTHE SQUAREサウンドに寄せてみます。こんな↓音色(この動画、音源はSEM 2 VOICEですね)。

これに寄せて僕が吹いてみたのはこちら・・・まああの、音程が悪くて音色とか設定とかそんな問題以前の状態ではありましてすみません。

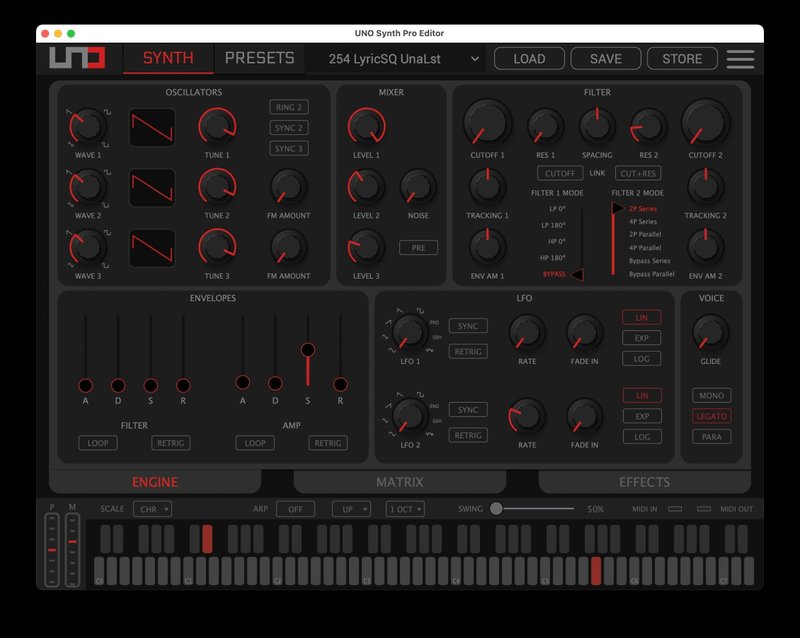

この動画の最初の曲の音色の、UNO-Pのエディター画面のキャプチャが以下の3枚。

音色そのものは3VCO全てSAWでデチューンして重ねていて、ブレスでローパスフィルターを開閉、音量も少しコントロール、ショートディレイフィードバック多めで音の個性が作られてる感じではあります。

しかしどんな音色にするかはおいておいて、Lyricon DriverでUNO-Pをコントロールする上で最初にクリアしなければならないのは、息を入れていないときに音量をゼロにする(音が聞こえなくする)、という設定です。というのは、CV inが2つしか無いので、Lyricon driverからはGATEのON/OFFが出来ない、つまり、GATEはUNO-P側で開きっぱなし(=音を鳴らしっぱなし)にしておいて、その鳴りっぱなしの音のボリュームを息でコントロールする(息を入れていないときは音量をゼロに絞る)ということなのですが、これがなかなか難しい設定でした。結論としては次の通り。

GATEを開きっぱなしにしつつ、鳴り続ける音を無視できるレベルに小さくし、かつコントロール時の余計なノイズを少なくするための設定のまとめ

・まず、GATEを開きっぱなしにするには、UNO-P本体の[HOLD]ボタンを押してから、何の音でも良いので鍵盤を1つ押します。これでOK。

・全体のボリューム(本体右上のボリュームツマミ)は90が良い。(50〜80と100がノイズが多い。90が一番ノイズが少ない)

・EGのAMPのSUSTAINは64推奨。吹奏感により64〜80くらいまで許容範囲。これより小さいと全体の音量が小さすぎ、大きくすると鳴りつつけ音が目立つ。

・ローパスフィルターのcutoffは初期値ゼロにする。ゼロ以外では音が鳴り続ける。

・マトリクスで各OSCのレベルを息(CV2)でコントロールできるが、こうすると何故か息を入れたときにノイズの発生が目立つので実質使えない。

・マトリクスでVOLUMEを息(CV2)でコントロールできるが、こうするとエフェクト(例えばリバーブの残響音)まで息でゼロになってしまい、不自然で使いにくい。

・マトリクスでAMP EVM AMを息(CV2)でコントロールする。マトリクスのスロット1個だけだと音量が上がりきらない。1個目64、2個目40くらいで上がりきる感じ。1個めは64にしておき、2個めで吹奏感を好みにあわせる感じか。

・マトリクスでFILTER CUTOFFをCV2(ブレス)でコントロールするときも、スロット1個ではフィルター全開にならず、1個め64、2個め40くらいで全開になる感じ。吹奏感で好みにあわせる。

・ブレス(CV2)でレゾナンスを上げすぎると息を吹き込みすぎるとノイズ発生するので控えめに。

・エフェクタのDRIVEを上げすぎると、音が鳴り続けるのでこれも上げすぎないように。20くらいならOKか。

・小さいとは言え音は鳴り続けているので、エフェクタのDELAYを使用しているとこの小さな音がディレイし続ける=ノイズとして聞こえるようになるので、DELAYも上げすぎ注意。

こんな感じで、まず吹いたら鳴る、吹かないと鳴らない、という設定だけで結構大変なのでした。まあここまでできれば、あとは普通の音源と同じように波形を変えたり、オクターブで重ねたり、フィルターを工夫したり、いろいろ変調したり、すれば良いわけす。先の僕の動画の2曲めはシンプルな1VCO SAWですが、エフェクタのオーバードライブ(Drive)を少しあげめすることで少し太めの音の印象が出ているかとおもいます。

その他の設定で気づいた点

・Lyricon driverとの組み合わせでは、音域的に、全てのOSCをオクターブ上げたほうが良い。

・オクターブ上げた場合のデチューンの設定はエディターではできず、本体のツマミでないと設定できないので注意。

・GATEが開きっぱなしなので、MONOもLEGATOもPOLYモードも関係ない。グライドもかけられない。

・GATE開きっぱなしなので、マルチトリガーの特徴が欲しい音色(JUDDとか)は作れない。

・ブレス(CV2)でPW MOD、OSC FM MOD量、ハードシンクしてのOSCピッチMODも可能。

・Drive小さめ、EGのAMP SUSTAIN小さめ、のほうが波形の特徴や倍音の高音側のキラキラした感じは残るので、この2点は上げすぎ注意。

今ひとつかも、という点

・せっかくのアナログCVですが、フィルター開閉やボリューム大小時のノイズが少し出ます。またGATE開きっぱなし起因のノイズもそれなりに出ます。マトリクスの制御まで含めて完全にフルアナログなのかそこは一旦デジタルになっているのか、、よくわかりませんが、普通にNuRADでコントロールしたほうがノイズ少ないし設定も楽なので、あえてこの音源をLyriconでコントロールするメリットは少ないかもしれません。とはいえもちろんLyriconの特徴であるリップベンドとかGATE開きっぱなし起因のアタックやブレスカーブの自然な感じはメリットですけど。Lyriconのピッチの不安定さは大きなデメリットですが(吹奏技術を磨けば良いんですけどね・・・)

まとめ

結論としては、マルチトリガーが出来ない、ノイズへの注意、など多少の制限はあるもののLyricon driverとUNO Synth Pro (desktop)の組み合わせで普通にアナログシンセ的なサウンドでウインドシンセできることが確認できたのでありました。CVケーブル2本だけで後は内部でマトリクスで接続、というのも手軽。シンセのお値段、プリセット保存できる点、エフェクタ内蔵も手軽。とはいえLyriconを所有しているひとが手軽さを求めるなんてそもそも矛盾してるとも言えますが。UNO Synth Pro desktopが、小型で手軽でありながLyriconでも使えてしまうスゴいシンセというのは確かでありましょう。

もちろんUNO-PはEWIやNuRADでも使えるので、それはまた別の頁で。

↓限定ブラックモデルも有り

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?