音源設定メモ06 IK Multimedia UNO Synth Pro Desktop その01

〜ウインドシンセ用の音源の設定の備忘録シリーズです〜

IK Multimedia UNO Synth Pro Desktop(以下UNO-P)を2022年4月購入しました。ちょうとプロモーション中(記事執筆時に終了済み)で市場価格が2万円弱OFFの39800円でキャンペーンで専用バック付き、登録するとオマケのシンセソフトが2種付き、通販サイトのポイント倍増とかもあわせると実質35000円くらい、なんてのに惹かれてしまったのもありますが、小型ながらフルアナログ、3VCOの2VCF、マトリクスモジュレーションでいろいろできて、エフェクタ内蔵、音色保存可能、いろんなパラメータがレコーディングできるシーケンサー付き、CV IN/OUT有り、無料のパソコン用エディタ有り、、、youtubeレビュー見てもなかなか多機能かつ音も良さげ、というところももちろん惹かれました。

と、ここまでは別記事の"Lyricon driverでUNO-Pを鳴らしたみた" 、で書いたものを繰り返しておりますが、今回はこれをNuRADで鳴らしてみるのであります。(NuRAD前提で書いてますがEWI5000や他のウインドシンセでもほぼ同様にあてはまります)

どんな音が出るか試したい場合向けの簡易設定

UNO-Pのプリセットサウンドは鍵盤で弾くことを前提に作られているので買ってきてそのままではウインドシンセらしくコントロールできません。きちんとした設定が必要ではありますが、とりあえず買ってきたらすぐにどんな感じか試したい、あるいは店頭で試奏させてもらうときにすぐに簡単にになんとかしたい、という場合は、NuRAD/NuEVIまたはEWI5000を下記のようにセッティングすると良いでしょう。

・コントローラーのMIDI出力をUNO-PのMIDI INに接続する。

・MIDI送受信チャンネルを1にあわせる。

・ブレスセンサー出力からCC35を出す (CC2が同時に出ていても可)

・ブレスセンサー出力からCC7(VOLUME)は出さない

必須はこれだけです。なおブレスによるアフタータッチ出力、グライド(CC5)、何らかのスイッチでのCC1出力はそれぞれ、ON/OFFどちらでも良いですがONのほうが楽しめます。

CC35はUNO-Pの「Filter 2の Cutoff」に固定アサインされているのでプリセット音色の、全部では無いですが、大体の音色はこれで一応ブレスでコントロールできます。UNO-Pのプリセット音色を吹いていけば、とりあえずどんな音が出るか楽しめると思います。エフェクトがかかりすぎと感じたら、UNO-P本体の[FX]ボタンを押してから上部の4つのツマミを動かすとエフェクト量が変えられます。またレガート吹きのときにで和音が出てしまうのが嫌な場合は[Voice]ボタンを押して"LEGATO"にすると良いでしょう。

NuRAD側設定

次に、UNO-Pできちんとウインドシンセ向けの音色をつくって鳴らす場合の推奨設定です。公式サイトのマニュアル

https://www.ikmultimedia.com/products/unosynthpro/index.php?p=manuals

にあるMIDI CHARTを見るとわかりますが、UNO-Pはウインドシンセで通常使うようなMIDI信号としては

CC#1 (MW) :モジュレーションマトリクスのソースとして認識する

CC#2 (BC) :認識しない(無視する)

CC#4 (FC) :認識しない(無視する)

CC#5 :Glide Timeに直接アサインされている

CC#7 :VCA Levelに直接アサインされている

CC#11 (Exp) :認識しない(無視する)

Channel Aftertouch :モジュレーションマトリクスのソースとして認識する

となります。モジュレーションマトリクス(以下MM)のデスティネーションには音量・音色に関わるパラメーターが準備されているので、最も素直に考えれば、

NuRADからの息の信号はAftertouchだけを出して、それをMMのソースにしていろいろコントロールする。

ことになると思います。なおGlideをかけたいときは普通はCC#5を出します(Glide TimeはMMデスティネーションに無い)

僕の場合のNuRAD側の設定は

・息の出力=Aftertouchのみ

・右手親指レバー=CC#5(Glide)

・EXTコントローラー=CC#1

に設定していて、基本的にはAftertouchで演奏。演奏中に音色にひと味加えたい時はCC#1でMMをコントロール

にしております。

ちなみにUNO-Pもそうですが、音源側がCC2に対応をしていなくても、最新のEWI、NuRAD、NuEVI、Aerophoneはどれも息の信号としてAfter touchまたはCC#1を出すことができますので、After touchまたはCC#1で音量・音質に関する主要なパラメーターをいくつか同時にモジュレーションできるようなシンセであればウインドシンセ用として問題ありません。CC2にあまりこだわらなくても・・・とは思います。(複数の音源を同時使用したりする際は信号を揃えるのに気をつける必要はありますが)

NuRADをUSB、MIDI、CVのどれで繋ぐか

話が細かくなりますが、NuRADとUNO-Pを接続するには

1.NuRADをパソコンにUSB接続 →USB接続したUNO-P

(パソコンのUNO-PエディターもしくはDAWソフト経由)

2.NuRADのMIDI OUTをパソコンのMIDIインタフェースに接続 →MIDIインタフェースのMIDI OUTまたはUSB経由でUNO-Pに接続

3.NuRADのMIDI OUT → UNO-PのMIDI INに直接接続

4.1または2と、NuRAD CV OUT → UNO-P CV INを併用

5.3にNuRAD CV OUT → UNO-P CV INを併用

の組みあわせがありますが、僕の環境では1、2はブレスでのフィルター開閉時のゴロゴロノイズが少し大きかったです。3〜5はフィルター開閉のゴロゴロノイズはかなり少なく気にならないレベル。3と4,5は同じ程度なので、結論としては、3がおすすめです。3であればCV併用しなくてもOK(ノイズやスムースさは変わらない)。どうしてもDAW経由でUNO-Pを使用したい場合は、4の方法でMMでCVをフィルターにアサインすれば、DAW併用での便利さとフィルターノイズの少なさを両立できます。まあ、1,2でも、にぎやかな曲であればフィルター開閉ノイズはそんなに気にならないレベルではありますが。

なお、UNO-Pエディターでパソコン上でエディットしながらNuRADとUNO-PをMIDIで直接接続するには、UNO−PエディターのGROBAL設定のところでMIDI ControllerにNuRADを選択しなければOKです。

UNO−P側設定

ウインドシンセ用のUNO-P音色基本設定

というわけで、息の信号出力=Aftertouchにして、AftertouchをソースにしてMMでUNO-Pをコントロールするのが、UNO-Pの音作りの基本かと思います。

MMのソース:ブレスによるAFTERTOUCH

MMのデスティネーション:

音量 = Amp Env Cutoff

フィルター = Filter 2 Cutoff

を選ぶのが最初の一歩かと思います。Filter1はどちらかというと音の個性をつくるのに向いているので、最初の1歩としてはFilter 1は無効(バイパス)にしてしまい、Filter 2のローパスフィルターだけで音の明るさや音量をコントロールします。音量に関するMMのデスティネーションは他に、OSC1〜3それぞれの Levelや、VOLUMEを使うのも手ではありますが、前者は設定作業や音色づくりがめんどくさいこと、後者はエフェクタのWET音ごと音量が変わってしまう(例:息を止めるとリバーブの残響もすぐに消えてしまう)ため使いにくいので最初の一歩としてはおすすめしません。

オシレータ1個SAW波の基本音色のパラメータ

というわけで、ウインドシンセ用の基本音色をつくってみました。この音色をスタートラインにして波形変えたり重ねたりすると良いかと思います。

こんな↓音色です。

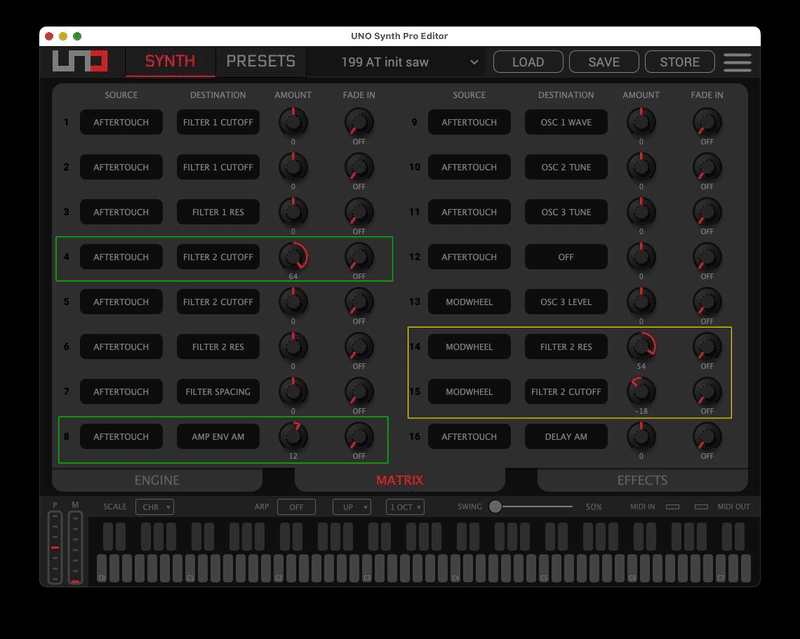

SAW波のオシレータ1のみ、息(AFTERTOUCH)をソースにしてFilter2のCutoffと、AMP EVV AMをコントロールするところが基本です。ところでUNO-Pは本体だけでもそこそこサクサク音作りできますが、公式サイトから無料づんロードできるパソコン用のエディタを使用すると圧倒的に速くわかりやすく音作りできるので、エディタ使用をおすすめします。

エディタダウンロード:

https://www.ikmultimedia.com/products/unosynthpro/index.php?p=edito

音作りの最初は購入時の音色No.129以降の「EMPTY」の音色をもとにしてそこからいじっていくと一番速いです。で、ウインドシンセ用音色のパラメータはUNO-Pエディターの次の3つのスクリーンショットの通り。各数値は設定値です。

・オシレータ1のみ鳴る設定です(オシレータ2,3はLEVEL=0にしているので鳴りません)

・Filter 1 はBYPASSにしているので設定値は無視されます。

・Filter2 のCutoffをゼロにしますが、後述のMMでブレスでここをモジュレーションします。Resonanceもとりあえずゼロ。

・LFOはMMで設定していないので何の数値にしても無視されます。

・FILTERエンベローブの設定値がADSRの順に1,1,0,1になっていますがこれはいずれも設定値の最小値です。

・AMPエンベローブのA(1)D(1)も最小値。Sは値を入れないと音が出ませんのでここでは最大値の127にします。Rは最小値では無く3を設定。最小値の1にすると、タンギングで音を止めた時に、たまにパツパツしたノイズすることがあるためです。気にならなければ最小値でも良いですし、10くらいまで上げても特に問題は無いと思います。

・Glideはゼロですが、NuRAD側でCC#5を出せばコントロールできます。

・VoiceモードはLEGATOを選択。

続いて、MMの設定画面。最低限必要なのは緑で囲ったところで、AFTERTOUCH(息)でFILTER2のCUTOFFをモジュレーションします。MIDIのAFTERTOUCHでコントロールする場合は設定値64でフィルターが全閉から全開までモジュレーション可能です。上の画面では2つのスロットでAFTERTOUCH→FILTER2 CUTOFFを設定しており、片方は設定値0なので無効になっていますが、2つのスロットを設定すると設定値が足し算されるので、フィルターが開く挙動をもっと速くしたい(挙動のカーブを変えたい)ときには2つ目のスロットの値を上げると調節することができます。

また、AFTERTOUCH(息)でAMP EMV AM(AMPエンベローブのアマウント)を設定します。この数値が大きいほうが、より息で音量が変わる幅が大きくなります。値を小さくすると、Filter開閉による音量の変化の割合が大きくなり、音の出だしに独特のアタック感が出てきます。この画面では12という結構控えめの値で、アタック感を充分残した感じの設定にしていますが0〜64の間で個人の好みで変えてください。黄色の枠の設定は任意ですが、CC1を送信するとレゾナンスがかかった音色になる設定です。

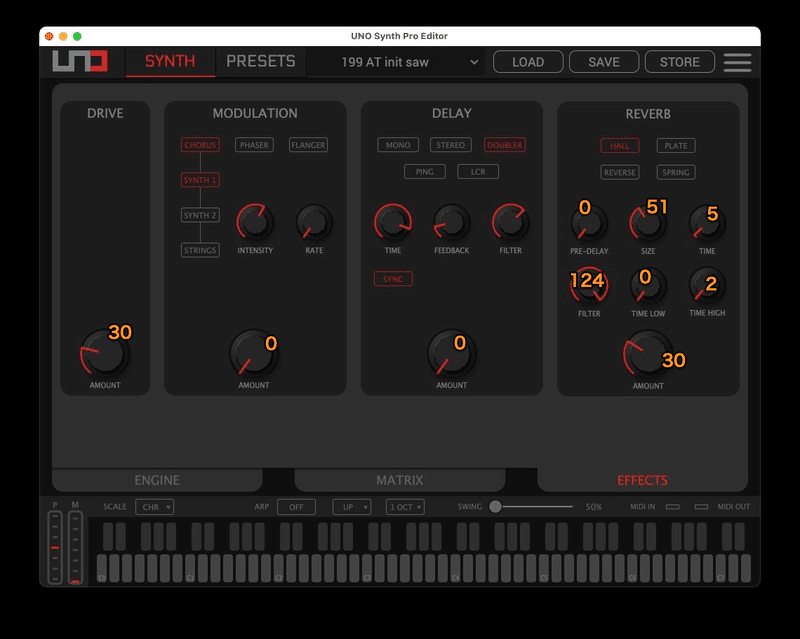

UNO-Pはエフェクト内蔵な点も良いところですね。DRIVE(オーバードライブ)はアナログ回路、他はデジタルエフェクトだそうです。僕はUNO-Pの、このDRIVEをかけた音色がとても好きなので、大体の音色に30〜50くらいかけています。

MODULATIONとDELAYは今回は使っていません(AMOUNT=0)

REVERBは短めのリバーブを設定した値が上記の通りです。もう少しかけたい場合は、"TIME"と"AMOUNT"を調節するところが最初かと思います。

音のいじり方の例

この音色を適当な名前をつけて保存して、これをもとにいろいろなパラメータをいじって音色を作っていくと良いと思います。例えば・・・

1. OSC2、OSC3を重ねる

OSC2、3のピッチはアナログシンセらしく、厳密にはぴったりあっていないので、LEVELを上げれば自然にデチューンのかかった気持ち良い音が出ます(ピッタリ合わせたい場合はSYNC2, SYNC3をON。OSC3もシンクできます)

また重ねる時にOSC2、3の波形を変えても良い。少しパルス波を混ぜたSAW波を使うと初代EWI用音源EWV2000みたいな感じが出てきます。1オクターブ上のSQUARE波を重ねるのも定番ですね

2. RESONANCEを上げてみる

Filter2のレゾナンスをあげてみましょう。またFILTER2のMODEを2P Seriesから4P Seriasに変えるとレゾナンスのかかり方や吹奏感も変わります。

3. SYNCで変調してみる

1.でOSC2、3を重ねたときに[SYNC2、SYNC3]を押して、OSC2またはOSC3のTUNEを高い側にすこしづつ動かしてみましょう。変調がかかって倍音が出たり独特の音色になります。OSC1、3のLEVELのバランスをとって好みの音色にしましょう

4. 息でSYNCのTUNEを変えてみましょう。

SYNC2を押したあと、MATRIXでAFTERTOUCH→OSC2 TUNEにしてAMOUNTを適当に増やしましょう。息を吹き込むとクワークワーとなる、SYNC音色になります。

まとめ

というわけでUNO-PをNuRAD(またはEWI5000)で使うための基本と思われることについてまとめました。音色づくりはまだまだいろいろやり方がありますが、入門編としてはこんな感じだと思います。最初にも書きましたが小型でエフェクト付き、MMで自由度高い、ということでウインドシンセに良い音源だと思いますUNO-P。

おまけ:NuRAD + Uno Synth Proのコツ、注意点

・前述したが、USB経由だとフィルター開閉ノイズが多めなので、MIDI直接接続であれば問題ない。あるいはCVを併用してFilterを開閉する。

・UNO-PがPARAPHONICのとき、NuRADをレガートで吹くと、最初の音が消えずに残るため、まともに演奏できない。つまりUNO-PのPARAPHONICモードはNuRADでは事実上活用できない。NuRADをPOLYPLAY状態にして演奏すればUNO-PのPARAPHONICモードはレガート演奏でもきちんと鳴るが、NuRADをPOLYPLAYから普通の状態に戻すとまともに演奏できないのでやはり使えない。

・UNO-PのAUDIO INでに別のPOLY音源をつなげばその別の音源のPOLY演奏をUNO-PのVCAとVCFとエフェクトを通して一緒に鳴らせるので、POLY演奏をしたい場合はその方法が良いと思う。

ブラックバージョンもあります

通常カラーバージョン

純正バッグもあり

鍵盤付きももちろんあり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?