読書会「嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか」を終えて

先日、私が主催するスポーツについて語るサロンで読書会を行った。課題図書は「嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか」だ。野球等のスポーツが好きな方のみならず、ビジネスパーソンの間で幅広く支持されている話題の図書である。

1.はじめに

著者の鈴木忠平氏は、日刊スポーツ新聞社に勤め、プロ野球担当記者を16年間担当。現在はフリーランスに転じている。本書は、名古屋赴任時に落合博満氏と氏が率いた中日ドラゴンズ(の人々)を観察し、その観察に基づくノンフィクション作品である。各々の心の内に迫りつつ、どこか淡々と連なる文章は大いに読み応えるものだった。

まずは題材となっている落合博満氏について簡単に触れよう。

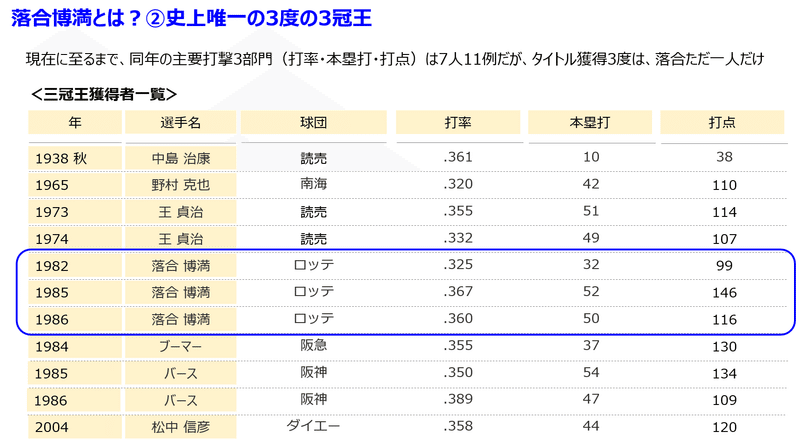

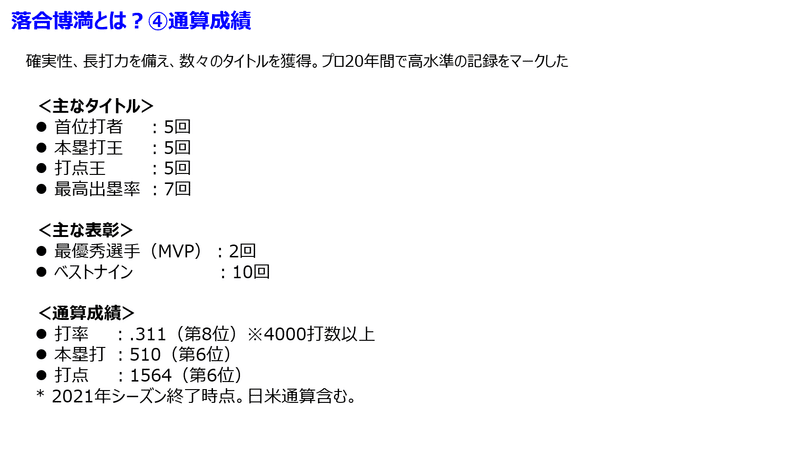

落合は、高校卒業後は、東洋大に入学するも体育会の上下の関係に馴染めず間もなく退学し、野球を諦めた。故郷の秋田に戻ってプロボーラーを目指していたところ、社会人野球の名門東芝府中のセレクションを受ける機会があり、入部。アマチュア屈指の打者に成長すると、1978年秋のドラフト会議でロッテオリオンズ(現在の千葉ロッテマリーンズ)から3位指名を受け入団した。当時、既に25歳のときであった。その後の落合の業績は目覚ましい。プロ野球史唯一の三冠王三度の獲得、ロッテから中日への1対4での電撃移籍、日本人史上初の年俸一億円到達、数々のタイトルも獲得し、プロ野球選手なら誰もが憧れる名球会の入会基準もクリアした。引退後、中日の監督に就任してからは、8年の任期全てAクラス入りを果たし、リーグ優勝4回、日本一1回を達成するなど中日の黄金時代を築いたと言えるだろう。

紆余曲折を経てスターダムにのし上がったという所謂たたきあげだからこそ、この世界で最も大事なことが「実力」や「実績」であり、「見栄え」や「表層」と距離を置く価値観が自然と醸成されていったのだろう。落合が称された「オレ流」の言動は、上記で触れた名球会への固辞や、マスコミへの冷たい対応といった例が想起される通り、随所に表出していたように思う。氏の具体的な業績については、下図でも補足しておく。必要以上に図表が並んでいるが筆者の趣味でもあるため、どうか御容赦いただきたい。

2.読書会模様と感じたこと

さて、前置きが長くなったが、読書会模様と読書会の力を借りて改めて今巡らせた想いを綴っていきたい。

読書会は8名で実施した。参加者の多くは、野球好きな方が多かったが、日頃野球よりも他スポーツをよく見る方も参加されており、面白い顔ぶれとなった。

読書会では、各自が面白いと感じた箇所をシェアし、そこに各自の意見を重ねながら討論を行った。純粋に人間ドラマを楽しんだ場面も各々御自身の仕事に引き寄せて解釈した場面もあり、気づけば2時間にも及んでいた。その中でも特に白熱し、私が面白いと感じた点を著者の記述を引用しながら纏めていきたい。

「監督ってのはな、選手もスタッフもその家族も、全員が乗っている船を目指す港に到着させなけりゃならないんだ。誰か一人のために、その船を沈めるわけにはいかないんだ。そういえば、わかるだろ?」

「第5章:岡本信也 味方なき決断」からの引用だ。

まず前提を共有しておこう。2007年の日本シリーズは第4戦までで中日が3勝1敗と日本一に大手をかけていた。第5戦の先発投手は山井大介だ。自軍が1回に若き球界のエースダルビッシュより1点をもぎ取ると山井もそれに応えるようにゼロを重ねていく。そしてついに8回を終わって一人のランナーも許さず9回を迎えようとしていた。あと3人をランナーを許さず打ち取れば日本シリーズでは史上初の「完全試合」が成就するところだった。だが、場内には守護神の岩瀬の名前がコールされた。歓声とも失望とも異なるざわめきが生じるという混沌の中、岩瀬は見事3人で打ち取り、ゲームを締めた。チーム53年ぶりの日本一と、二人のリレーによる「完全試合」を手にしたのだった。

この場面、皆さんならどういう采配をくだすだろうか。恐らく多くの方は、山井の続投、そしてランナーを許した時点で岩瀬の投入ではないだろうか。何故なら「山井の完全試合という偉業を狙いつつ、それが崩れたら即座にチームのために確率の高いオプションを講じた指揮官」というイメージを視聴者に与えることもでき、情理のバランスで批判を招きづらいからだ。仮に岩瀬が打たれたとしても、「まっさらな状態ならまだしも、ランナーのいる状態であるため流石の岩瀬でも酷な場面だ」と岩瀬も指揮官も批判されない状態を作ることもできる。誰も傷つくことのない采配がこれだ。ただ、それは「並の采配」、「並の指揮官」ということなのだろう。落合は自身の使命をチームの勝利、日本一と定め、その最も確実な打ち手を実行したまでで、山井の完全試合は、もはやスコープ外だった。これは、2004年の日本シリーズでペナントレースで貢献していた岡本信也を続投させたことで手痛い一発を受けてしまい、勝利を逃した苦い経験に基づくものだった。落合のミッションへの異様なまでのコミットメントを私たちは味わう場面に出くわしたのだ。

「いいか、自分から右打ちなんてするな。やれという時にはこっちが指示する。それがない限り、お前はホームランを打つこと、自分の数字を上げることだけを考えろ。チームのことなんて考えない。勝たせるのはこっちの仕事だ」

「第8章:和田一浩 逃げ場のない地獄」からの引用だ。

和田は西武ライオンズの主砲として活躍してきたが、FA宣言を行い学生時代より少年時代よりファンだった中日ドラゴンズに移籍した選手だ(和田は県岐阜商の出身)。いかにも温厚な性格でチームメイトからも慕われている選手である。独善的なプレーをして咎められることはあっても、チームプレーに徹して責められたことは初めての経験で落合の一言には困惑を覚えたという。この落合の発言は「プロ」は目に見える業績、結果が全てという価値観に基づく発言にほかならない。選手は個として最も得意なアサインメントに取り組むことで成果を出し、指揮官はそれを統合し、勝利というアウトプットを導くという明確な役割分担を定義していたのだ。そこには「チームワーク」や「助け合い」といった余白を許さない。日本の企業でも、昨今ジョブ型雇用を導入する企業が少しずつ増えてきたが、それに似ている。欧米企業では、自身が果たす役割が明確に定義され、その役割に基づき成果を創出し、培われた専門性やスキルをベースに転職などを通じてキャリア形成を行っていく文化が当たり前に存在している。一方、日本の大企業では、終身雇用が前提であったために社内で様々な経験を積ませて昇進していく過程で、幅広い経験や社内人脈の形成が合理的に機能し、チームワークで仕事を進めていくカルチャーが自ずと定着しやすい。落合は少なくとも「ジョブ型雇用」という言葉が定着する前から、プロならば「ジョブ型雇用」ライクなものが適していると見ていたのだろう。この落合の哲学からは厳しさも優しさも感じることができやしないか。選手は数字を残せなければ淘汰されるという厳しさと、選手の時代に数字を出せる環境を指揮官として提供してあげたいという優しさ。一言では語ることなど到底できない落合博満という人間の深みをそこに感じることができる。

「ここから毎日バッターを見ててみなー」

「第2章:森野将彦 奪うか奪われるか」からの引用だ。

毎日同じバッターを同じ位置から観察することで、小さな変化を見逃さない姿勢を示した言葉である。ミスター・ドラゴンズと称された立浪和義の衰えを見逃さず、若手の森野将彦との競争を促し、そして森野を開幕レギュラーに据えるという誰もが不可侵と思われる領域にメスを入れた。自分なりのチェックポイントをもち定点観測することで、バッティングフォームが普段とおかしいことを見抜いたり、以前は捕れていたボールが捕れなくなったなどの変化に気付くのだと思う。本書では恐らく割かれていなかった思うが、以前落合は試合開始直後に主審の様子がおかしいことに気付き、体調不良を指摘し、交代を促すという前代未聞のことをやってのけた。ビジネスパーソンとしても示唆に富んだエピソードにも映る。KPIは何も業績だけではない。人を見るときも組織を見るときも、自分なりの物差しをもって日々観察することの重要性と威力を改めて感じるところだ。

「俺が最後に評価されるのは・・・・・・俺が死んでからなんだろうな」

「猫って最後を迎えるとき、誰にも見られないところにいくんだよな。俺もそういういうのがいいよな・・・・・・。」

エピローグから引用した。

指揮官としての孤独さを感じる箇所である。自分自身が主役になる気など毛頭なく、誤解されるようなら無言を選び、偽りの笑みを浮かべるくらいなら孤独を選ぶ。とても悲しく映る後ろ姿だ。落合が現役時代中日に移籍したときに仕えたのが、星野仙一だが、実に対照的な指揮官に映る。星野は感情を前面に出し、選手を叱咤激励し、しばしば観客を煽った。楽天の監督時代に成し遂げた日本一はとりわけドラマチックで記憶に新しいところだろう。大手をかけていた第7戦で3-0とリードした9回のマウンドに前日160球完投したエース田中将大を送ったのである。球場の異様な盛り上がりの中、田中は3人で打ち取り、楽天は球団初の日本一に輝いた。震災から2年後の快挙に観客は沸きに沸いた。観客が喜ぶもの、期待以上のものを見せたいとする星野ならではの采配だった。一体感を創るタイプのリーダーと言えよう。

恐らく、落合ならそのような起用はしない。連投で疲労のある田中を投げさせるリスクとドラマに自ら対峙することはしなかっただろう・・・。静かに決断し、コメントを求められたら最低限の言葉に留め、背負い込む。これが「落合流=オレ流」だ。

3.最後に

ここまで作中での印象的な部分と読書会でも盛り上がったところを中心に綴ってきたが、語っても語りつくせない落合博満という人間の魅力が少しでも伝わっていたら幸いである。ブログの最後に、このような問いを投げかけ、締めたい。

皆さんは、リーダーになるとすれば、落合氏のようなリーダーを目指したいか、それとも星野のようなリーダーを目指したいか。リーダーに仕えるとするならば落合のようなリーダーに仕えたいか、それとも星野のようなリーダーに仕えたいか。本書を通じて、リーダーシップと向き合ううえでの考え方の軸をまた一つ得ることができた。野球好きな方もそうでない方もじっくりと本書を味わい、周りの方と語り合うと面白いのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?