求心力 〈大分トリニータ 2022年総括〉

突き抜けられなかった。

いつも小骨が喉の奥に引っかかったようなシーズン。良くも悪くも「でも…」が多く付き纏う。

「1年でのJ1復帰」

この言葉に最後まで疑問符が拭いきれなかった。

あの日から

2020年、冬。

世界が見えて、その未来に現実味を持てないまま溢れていったタイトル。どこか決勝戦がゴールになっていて、素直に「悔しい」と感じられるほど、突き詰められなかった。アジアが見えて、覚悟が足りなかった。「あと少し」がとてもとても遠く離れたところにあった。

自分の贔屓のクラブが最高だって信じてるのは誰でもそう。でも、それを世間に認めさせるには強くなければならない。カネがない。選手層が薄い。クラブの規模が小さいがゆえにたくさんの我慢や制約がある。それでも、強くないといけないんやな。温かみのある大分トリニータが大好き。だからこそこれからはもっともっと細部を突き詰めていかんといけんのやな、と。

晴れ舞台、のちJ2。

昨年感じたもの。それは「もっとやれただろ!」という物足りなさ。そして最後の最後で本当にこのままでいいのか?という信じ切れる確信、というものが持てなかった。

この違和感、モヤモヤの正体はそれまでの文脈、もとい片野坂さんと歩んだサッカーの遍歴を追わなければ解消できないと思うので、昨年の振り返り、より少し大きな括りで大分トリニータを振り返っていく。

積み上げたもの、足りなかったもの

片野坂監督と積み上げてきたもの。それはボール保持に拘る事と球際での強度。この2つだった。

改めて、「ミシャ式」と呼ばれた片野坂監督のサッカーと対処療法の遍歴から振り返っていく。

2019年頃

疑似カウンター

前年の2018年は藤本憲明と馬場賢治が12点、三平和司、後藤優介が10点と攻撃陣が爆発。J2の昇格争いでは接戦を制し2位で自動昇格を決めた。

J1復帰初年度。「疑似カウンター」の完成度が高まった状態で2019年は始まった。

「擬似カウンター」での立ち位置の変化とは。3-4-2-1を基準に守備は5-4-1、攻撃は4-1-5と可変する。

これの構造的な問題点を突かれ、修正したJ1での苦悩。トライ&エラーを追っていく。

強みは自陣でゆっくりボールを回し、相手を引き込んでから高くなった相手の最終ラインの背後を突く「疑似カウンター」と呼ばれるもの。

これは得点からの逆算で設計されているだけでなく、ボールをゆっくり回すことで適切なポジションさえ取っておけば「硬い」という強みがあった。硬いとはつまり、勝てなくても負けない設計。J3から駆け上がったクラブにとっては勝てずとも勝ち点を積み上げる手立てというのが肝心であった。

硬さが分かりやすいのが守備での立ち位置。

両WBが下がり5-4-1の配置になってしまえば各レーンに1人ずつ人が居る。

その前に4人の中盤がコースを限定しながら5バックの前に立つ。大分はGKを合わせた10人を自陣に構えさせるため、硬い。

また、「ゆっくりと」ボールを自陣で回して攻撃へ移るため、攻撃時に最前線の藤本憲明と横並びになる両サイドの松本怜、田中達也のアップダウンを無理なくすることができた。

疑似カウンターとはつまり、相手を引き込んで敵陣にスペースを作ることと堅牢な守備から無理のない攻撃(ポジティブトランジッション)へ、という戦術であった。

”堅牢な”疑似カウンター対策

自陣に人数を割き、無理の少ないポジトラでスペースを有効に使い攻める大分。それに対して「大分の自陣でのパス回しに喰いつかない」という意識はどのチームも念頭にはあった。しかしそれだけでは大分の選手は自陣から出てこない。我慢比べに変化があったのはGW明けくらいからだっただろうか。

先んじて第2節松本戦(H)は我慢比べになった。反町監督が準備した大分対策は徐々にJ1クラブにも浸透。これから書く大分対策は、つまり他クラブからして大分はJ1昇格クラブからJ1クラブとして意識され始めた、といえる。

疑似カウンター対策。

簡単に言ってしまうと大分を自陣から引っ張り出すにはどうするか、だ。

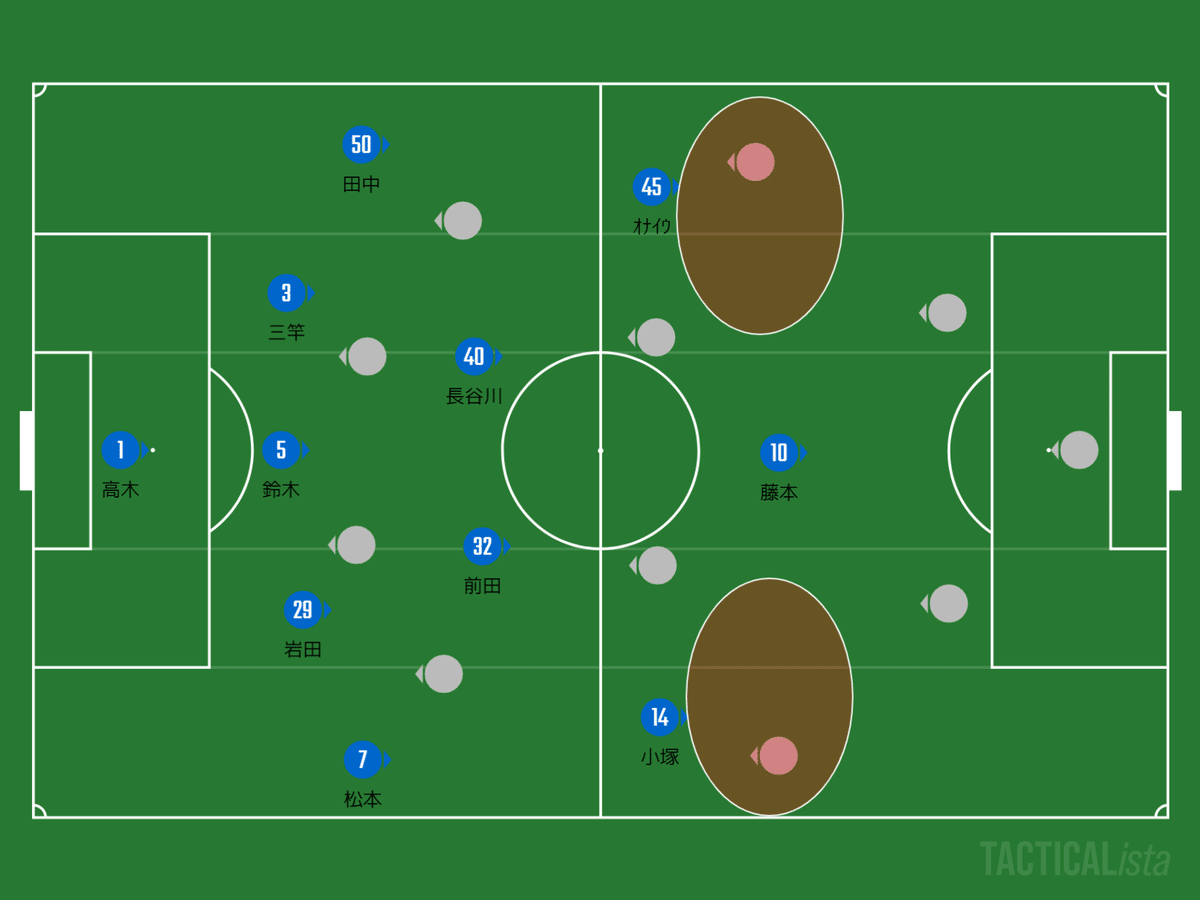

キーになったのは大分のシャドウ(小塚和季、オナイウ阿道)の立ち位置のトコロ。

特に対4バックの対応が分かりやすい。3バックならダブルボランチの片方が下がった4枚でも同じようなシチュエーションが起こる。

大分から見て相手チームがボールを持って攻め上がる時、大分はベースの3-4-2-1から5-4-1へと可変をする。その過程で大分のシャドウは中央からやや外目に開きながらブロックを築く。

大分は捕まえに行くよりも構える守備をするため、シャドウは下がりながらの守備を第一に。すると相手のSBの選手は対面に選手はいるが寄せてこないので持ち上がることができる。

つまり、シャドウの前でボールをチラつかせて、アクションを促す。

シャドウが動けばその背後のシャドウ-WB間を狙われ、動かなければボールを保持したまま大分を自陣に押し込んでしまう。

大分は自陣に押し込んでしまえばボールを奪われたとしても、ローペースで攻撃に転ずるのでリスクが低いというのもあった。

シャドウの動きを起点にブロックが崩されてしまうようになってしまった大分。それに伴い、攻撃にも歪みが生じてしまう。

それは、シャドウの移動範囲の広さだ。

相手がボールを保持して攻め上がる時はサイドに、反対にボールを保持して攻める時は内側に絞って中盤と前線の中継役に。攻守で大きく立ち位置が変わるこのポジションに求められるキャラクターは、走れて繋げて機転の利く選手だった。

重心を上げるために

攻守両面で大分を悩ませたのはタスクがとても多いシャドウの人選。

約束事が多く、少しでも判断を誤ってしまうとそこを起点に1つずつズレが生じていき、守備の担保が難しくなっていく。

これに対しての片野坂監督が施したのは守備の立ち位置のマイナーチェンジであった。守備に転じた際に即座に5-4-1でベタ引きをすることから、敵陣にボールがある(=相手のビルドアップ)ときは5-2-3に。

シャドウの移動するタイミングを調整して、現有戦力を生かす舵取りだった。

ボールを取り上げられた時に仕組みとして受け身になってしまう5-4-1の守備。このテコ入れとしての5-2-3は、相手が自陣からボールを繋げて前進をする時に、大分はリトリートしてスペースを明け渡さず、高い位置からプレスをかけて即時奪還を目指そう、というコンセプトであった。

特徴は1トップ2シャドウが相手の4バックの間に立って横パスを制限すること。連動してボランチの長谷川雄志、前田凌佑は対面する中盤の選手をマンマークで捕まえに行く。

5-4-1では自陣にスペースを無くす守備だが、5-2-3は内から外へボールを追い出す守備。外に追い出して、苦し紛れにロングボールやサイドの深い位置にパスを付けても5バックが待っているから守備は変わらず硬い。

この5-2-3を導入した頃から、大分は疑似カウンター以外の手立てを模索をより進めていく。キーワードは「高速化」だ。

2020年

攻略するスペースの変化

J1復帰初年。2019年の大分はシーズンを9位で終え、カタノサッカー躍進!と言われる年となった。それに伴い翌2020年はより対策をされるチームとなった。

各チームの目論む「大分対策」は、大分にボールを持たせてもハイプレスを仕掛けない。最終ラインの背後を突く疑似カウンターのスペースを消す、というところ。相手チームがボールを保持した際の手立ては5-2-3で対策を打ったが、ボールを持たされた時にリアクションになり、有効に攻められず。19年夏にはエースの藤本憲明が神戸に移籍すると、得点力不足が顕著になってしまった。

攻略したい相手の最終ライン裏にスペースがない。

これに対して片野坂さんはシャドウのキャラクターを変えて攻略するスペースを変更しようとした。

ボランチの片方を最終ラインに下げて4バックに可変。ここは変わらず。

これまでは両WBが高い位置を取っていたが、2020年に入ってからは相手SBの前に立ち、動きを制限(ピン止め)する場面が増えた。

これは相手SBにWBを「見せて」おき、シャドウの選手が中央から一気にSB裏を強襲するため。相手CBはシャドウを捕まえに行こうとすると、肝心な中央から動かざるを得ないため動きづらく、相手ボランチからすると、パスコースを消して、シャドウを背後にしてセーフティ…なはずが1列奥にボールが出て後手を踏む、という仕組み。

サイド深くにボールが入ると、1トップと2シャドウのもう片方がボックス内に入ってクロス→シュートを狙う。

G大阪戦の渡大生の得点はこのデザインが発揮された得点だった。

疑似カウンターのベースは生かしつつ、狙うスペースはDFラインの背後かSB裏か。この2つを試合や時間帯、選手起用などを的確に選択し戦っていた。

2020年の最終順位は11位。前年から順位は下げたが、J1定着という意味では着実に歩を進めた大分。しかし、この年の夏以降は大分が上手く隠していた「繋ぎ」の部分の弱さを突かれる機会が増えていた。

突かれた「ビルドアップ」

「ビルドアップ」とは。

ざっくりした説明だと、ボールを繋いで前進すること。

それをもう少し具体的にすると、相手にアクションを起こさせる、起こさざるを得ない状況に追い込むためにボールを前進させること。

大分の「疑似カウンター」で行う「相手を誘い出すボール回し」は相手にアクションを起こさせるきっかけにはなるが、相手からするとアクションしないというアクションも採れる。つまりは相手にアクションを起こさざるを得ない状況には持ち込めなかった。

つまるところ、ビルドアップに近いボール回し。「疑似カウンター」とはボールを握り、主導権は握っているように見えるが、実際はリアクションの戦術であった。

2020年の夏頃からはこの「疑似カウンター」の対策が確立され、これまで以上に劣勢に立たされる機会が増えてしまった。

疑似カウンター殺しの対策は保持・非保持で1つずつ。

・アンカー包囲

・じっくり崩す

これらが挙げられる。

・アンカー包囲

大分のボール回しはダブルボランチの片方を最終ラインに下げて4-1-2-3のような配置に。この「1」の扇の要であるアンカーを囲みましょう、というもの。

これまでの対疑似カウンターはハイプレスを自重する、というものだったがより具体化され、アンカーに前を向かせない事とバックパスのコースを限定して高い位置でボール奪取を第一の目標にする。そこでボールを奪いきらずとも、大分はコースがなくバックパスを選択するしかないため、苦し紛れのロングボールを回収できればOKだ。

相手が4-4-2だと想定。

①2トップは大分のGKやDFラインがボールを持っているときは縦関係(=FWの片方がアンカーの島川を見る)

②DFラインから縦にスイッチが入ったら2トップは横並びになりDFとアンカーの間に立ちバックパスのコースを制限する。

③それまでシャドウの田中を見ていたボランチが田中を追い越してアンカーの島川が前を向く前にプレッシャーへ

④アンカーは前を向けない、DFラインへのパスコースもないからサイドに逃げられない。すると選択肢はGKからやり直すしかない

という流れ。アンカーにブスケツみたいなターンがものすごくうまい選手が居れば問題にすらならなかったが、そのようなスーパーなキャラクターは居なかった。ボランチでは当時、前田凌佑などは密集でもターンができたが、粘り強く何度でも作り直していくことが重視されていたためそこでのリスクは極力負わない、という認識であった。

・じっくり崩す

これはボールを長いこと保持して大分を自陣に押し込めて…というやり方。

「重心を上げるために」の章で示したように、大分は前線から捕まえに行くときは5-2-3、自陣で構える際は5-4-1という2つの立ち位置で守備の強度を高めてきた。

ボールをこれまで以上に取り上げられたら…?

5-2-3でのプレッシングをやめて5-4-1で構えるしかない。5-4-1は人数は居るが、いざボールを奪っても自陣に人が多くいるため素早い攻撃は望めない。

「アンカー包囲」によりボールを明け渡す場面が増え、相手チームがボールを回収したら大分が疑似カウンターを受ける形になってしまっていた。

手詰まり感が露見し、いよいよ抜本的な改革が求められるようになった2020シーズン。そんな中でも飛躍の2019年からは順位を落としたが11位でフィニッシュ。これは手詰まり感はあったが守備の強度(フィジカルコンタクト)の向上やアンカーが包囲されないようなボール回しの微調整(WBの高さを対戦相手ごとに変える)などスタッフ陣の分析が功を奏していた、と言えるだろう。

2021シーズンはマイナーチェンジよりは大きく変化し、抜本的なと言われるとちょっと弱いかな、というくらいの変化がみられた年。

テーマはやはりボールをどう握るか。

2021年

「下げない」ボール回し

これまでの「疑似カウンター」のライフワークとしていた可変は3-4-2-1をベースにボール保持は4-1-2-3、守備では5-2-3と5-4-1の併用といったもの。

2020年の課題の1つとして挙げた4-1-2-3の扇の要の「1」を狙われたのならば、中央の人数を増やそう、という変化が見られたこの年。それはすなわち、「ボールを保持した時は、必ず1人が最終ラインに下がって4枚を形成する」という約束事の根幹にメスを入れることを意味していた。

アンカーが狙われるなら中央の人数を増やせばいいじゃない!という事での変更はシンプルで、①3バックの幅を広げ、②GKを組み立てに加える。といったところ。

①の3バックの幅を広げる、というのは1人当たりのカバーするエリアが広がることを意味するが、これは相手がハイプレスを仕掛けてこないときを想定。後ろではなく前に人数を割いて押し込んでしまおう、という意図。

②のGKを組み立て(ボール回し)に加えるというのはそれ以前からやってはいたが、前年は押し込まれる時間帯が増えていたためオプションとしては取り組めた。しかし、効果的に相手のプレッシングを外せなかったためオプションの息を出なかった。内側の人数を増やすことでGKも組み立てに参加できるようになった。

出場時間の上位11人を盤面では配置しているが、2021シーズンは3バックの中央に左利きのエンリケトレヴィザンが務める機会が多かった。そのため、左利きの高木駿ではなく、右利きのポープウィリアムが出場機会を得ることになったことからも、GKからの組み立てというのは一周回って再度重用されることになった。

間に立たれて…

可変をシンプルにして、ある種の原点回帰をして主導権を握り、立て直しを図った2021年。しかし、いままで上手くいっていたことで隠せていたところが、ついに隠し切れなくなってしまった年でもあった。

世知辛い話だが、詰まるところ「個」で上回ることができなくなってしまった印象をぬぐえない。

またまた相手は4-4-2を想定。

大分は3バックを開いて中央の人数を減らさない。これに対して…

・2トップは3バックの間に立ち、横パスを制限。縦へと誘導する役割

・サイドはCB-WBの間に立ち、大分の中央からサイドへの前進を抑制

・ボランチは対面する選手をマンマーク気味で捕まえに行く

・大分は出しどころがなく、蹴るしかないが相手の最終ラインの人数は大分のアタッカーより人数が多いため、疑似カウンターにすらさせていない

といった形。GKとCBが横並びになっても2トップが横への制限をかければ出しどころがないため結果としてGKのパス回しへの参加はあまり効果的ではなかった。

蹴るしか前進ができなく、蹴ったとしても「疑似カウンター」のように相手を引っ張り出して数的優位や同数を作り出せない手詰まり感。

間に立たれたWBが下がってパスコースを作りに行くが、相手の盤面を歪ませる状況にすることはできず、重心ばかりが下がってしまう悪循環。これが降格してしまった根幹の要因だろう。

対策に対する対策。J1リーグで3年もガッツリやれたのはまさに片野坂監督をはじめとするスタッフ陣の分析の手腕とそれを実行できるだけの選手が居た、という証左だ。しかし、最後は完全にフタをされてしまった印象。

最後の最後に「根幹」にメスを入れたが、理想と共に殉じたのが片野坂トリニータだった、という総括だろうか。

時代の徒花

片野坂監督のサッカーの「根幹」とは。

それはレーン移動を極力しない、というある種の縛りであった。

ポジションを動かすときは基本縦移動。横への大きな移動は極力避ける。これは何を意味するか?それは守備の秩序を守るために、自陣でカオスが生まれないようにするという事。

片野坂知宏の発想は守備がベースだった、と言えるだろう。そんな彼は秩序と共に積み上げ、秩序に溺れた。そして最後の最後にその「根幹」からの脱却を試みたことは書き記しておかねばならないだろう。

片野坂監督最後の2試合。天皇杯準決勝と決勝で見せた4-2-2-2はまさに「根幹」からの脱却であった。

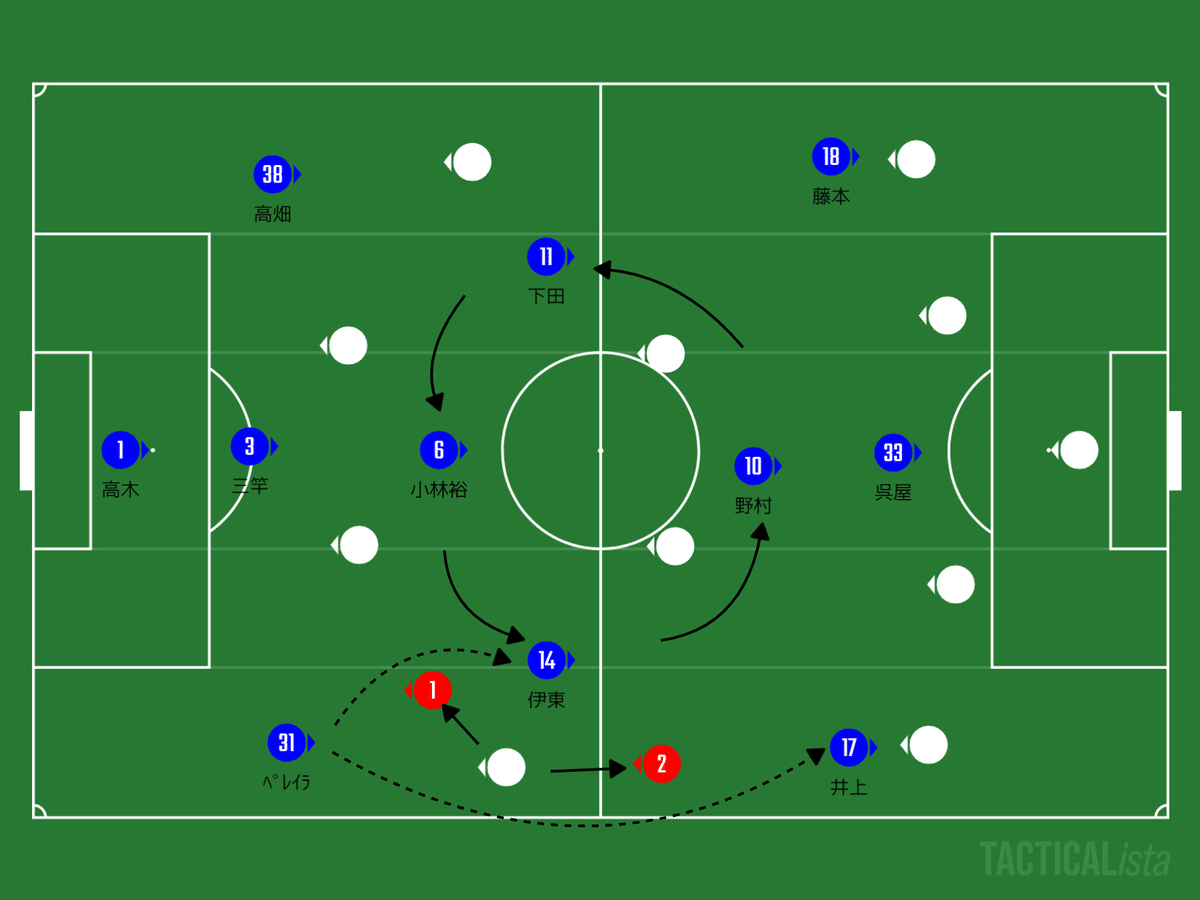

天皇杯の記録(おそらく引用元はスポナビ)を見ると、大分のフォーメーション表記は4-3-1-2になっていたが、実態は守備で小林裕紀と下田北斗が横並びに。流動的な4-4-2のようだが、渡邉新太と町田也真人はサイドまで開いていないため4-2-2-2と表記した。

まさに刷新、ということで要素は多いが、目的はレーン移動の解禁による流動性を高めること。

上記の図では

・4-2-2-2をベースに

・GKからのつなぎはボランチの片方をアンカーとして2シャドウの片方が下がりひし形に可変

→最終ラインから中盤へのパスコースの確保。サイドへのパスは2トップが外に流れて受ける

・ミドルサードに入ると4-2-2-2に戻してサイドの補強(三竿-渡邉、小出-町田)

・アタッキングサードではサイドのユニットが最前線まで上がり前線で5レーンに人がいる状態に

の流れで守備から攻撃の立ち位置の変化を表した。

「流動性を高める」ことが顕著に表れたのはGKからのボール回しと敵陣に入ってからの配置の多様性からわかる。

GKからのボール回しでは、4バックの前3人は小林裕紀+下田+町田or渡邉

中盤の4枚が旋回をしてマークが付き辛いのが特徴。

敵陣に入ってからの配置は、小林成豪がサイドに流れて渡邉が伊佐と並んだり、2トップ+2列目(町田+渡邉)+SBor下田の5人といったようにどこから誰が出てくるか、がつかみにくい。

特に最前線の「5枚」の変化は特に大きかった。

これまでの大分の攻撃時の前線は両WB+2シャドウ+CFの5枚がボール保持の際にすでに最前線で各レーンに「立っている」状態であったのに対し、この4-2-2-2では2トップ+2シャドウ+αが各レーンに「入ってくる」。

相手守備陣は誰をどこで捕まえればいいかが一気にわからなくなるのが目的であった。

後悔とできなかったワケ

固定的であった3バックから4バックに変えたことにより、多くのメリットが生まれた。ならば、もっと早くからできれば…というタラレバが付きまとうが、それはこれまでの積み上げや片野坂監督の守備へのこだわりが大きな枷になっていたと考える。

【シャドウに対する考え方】

2019年の5-4-1から5-2-3へと守備の形を変えたのは、シャドウをよりゴールに近い位置に置きたかったから。4-2-2-2での2列目は、内側でのアイデアやゴールに向かうだけでなく、サイドに流れて(=ゴールから離れて)のプレーも求められる。これではプレーエリアが広がってしまい、必要な場面で最大値を発揮できないことを嫌っていた。

【守備へのこだわり】

J1の高い質に対して大分はどう守るか。この問いに対しては各レーンに人を配置し、攻め込むスペースを無くすことで強固な守備を担保する、という人海戦術を執った。これは極端に守備の穴を嫌う、という表れだった。

【流動性のウラ】

SBの攻撃参加によるDFラインのスライドや、敵陣での立ち位置の多様性。これで攻め切ることができれば、大きな成果が挙げられる。その一方で、もしシュートまで行けずにカウンターを喰らってしまったら…流動的な立ち位置だと、守備の際に混乱が生じてしまう。被カウンター時のセオリーは、内側を閉めつつ相手の攻撃のスピードを緩めながら各自の守備位置まで戻る、というプロセス。このシチュエーションでの「J1の質」に対してのリスクを極端に嫌ったのではないか、と。それゆえに片野坂トリニータはスライドとカウンターを事実上禁止にしていた。

この3点は個人の憶測の域を出ない。

結果的には策士、策に溺れるとなってしまった感は否めないが、ここまで策に取り組み、結果を出せたことはとても大きな財産であった。

片野坂監督の準備。対戦相手の対策と、対策の対策。監督として指揮を執った6年間は非常に見ごたえのあるもので、感謝してもしきれない。その中での教訓は「リスクを負わない事こそがリスク」。

この「リスク」に対する取り組みが2022年の大分トリニータ、ひいては下平監督のミッションとなった。

新シーズン 新監督

2022年。下平隆宏監督を招聘した大分。

これまでの継続と、リスクに対しての挑戦がテーマであった。

シーズン前のコンセプトはこちらの記事でまとめているので詳細は割愛。

要点は

・リアクションからアクションへ

→ボールを持って相手が来るのを待つ、からボールを持って敵陣へと攻め込む仕組みづくり(ビルドアップへの着手)

・4-1-2-3をベースにするよ

→ボールに4人が関与して2人を剥すのに最適

→自陣で8vs6を意識して前進

ここからはシーズン中のフォーメーションの移り変わりを追いながら、シーズンの振り返りをしていく。

シーズン中の遍歴

4-1-2-3

まずは下平監督のベースになる4-1-2-3のコンセプトから取り組んだ。

・4-1-2-3をベースに

・組み立てはアンカーの下田とインテリオールの町田、渡邉が下がり

・SBの小出と三竿を前進

・ミドルサードからは4-1-2-3に戻してバイタルエリアにインテリオールを侵入させ中央のパスコースを作る

・守備ではSBは人を捕まえに行く

・SB-CBの間のカバーはアンカーがする

といった流れ。

狙いは「サイドの大駒を生かす」だ。

4-1-2-3の特徴はWGの突破力。大分はこの重要なポジションに足の速い井上、突破力のある小林成豪、増山朝陽などが居た。

大分でのオーダーメイドな箇所は左CBに坂圭祐を起用したところ。

狙いは相手の背後。

基本的にはGK(高木)+2CB(ペレイラ&坂)+アンカー(下田)+サポート(SBやインテリオール)で繋いで前進を試みる。

これに対して構えて守る相手なら問題ない。そのまま前進。前から捕まえに来たら?の策が左CBに坂を置いて右WGの井上へロングボールで背後を突く、という狙いであった。

右利きの坂を左CBに置くことで、右足でロングボールを蹴った際にサイドのタッチラインに流れることなくゴールライン側に向かうため、井上の走力を生かしやすい設計であった。

一方で、大きな問題になったのはネガトラ(攻撃→守備)の場面。

守備の約束事は、第一にSBが対面する選手を捕まえること。次にSBとCBの間が空く(チャンネルができる)のでそこをアンカーが埋めることで相手の攻め手+1人を作る、という流れ。

ここでの問題は、アンカーが大きくレーン移動をすることだった。

グレーの部分がスカスカ。

ここはインテリオールの町田と渡邉が気合で戻ってスペースを埋めなければならないが、その直前まで攻撃に絡む動きをしているので守備への意識は高くない。相手も守備が第一なのでどっこいどっこい…だが、いざ攻守が切り替わると、半身で立つことの多い相手ボランチの方が一歩前に出やすい。

大分の守備陣はある程度まで下がると、アンカーを再び押し上げて4-1-2-3で守る。その中で攻撃から守備、カウンターからセットした守備などのプレーの移り変わりといった「まだらな」時間での意思統一が計りにくいため、安定しなかった。

4-4-2

アンカーのカバーした中央を突かれる、という問題は開幕から2か月ほどで浮き彫りになった。ならば、サイドに人が流れてももう一人内側にいればいいじゃない!というのが変化であった。

・可変のベースのマイナーチェンジ(3-4-2-1→3-3-3-1)

・ボランチ(小林裕&下田)の片方が最終ラインに下がって

・SBを押し上げる

・2トップがヨコからタテの関係になり、中央でのパスコースを確保

・守備では、SB-CBは近く

・2CB間に小林裕が下がり、カウンターに備える

といった流れ。

坂→井上の苦しい時の逃げ道は、CFの長沢が下がってポストプレーで対応。

両WGはサイドに張ることから、自陣でのビルドアップ時には少し内側に立ち、長沢のサポートもタスクとして負った。天皇杯で行った4-2-2-2に近い役割であったが当時のような思い切ったポジションの流動性はなく基本的にはサイドには突破力のある選手、というコンセプトは変わらなかった。

4-1-2-3(偽SB)

4-1-2-3から4-4-2の変化は、構造上の弱点を隠す意図だったが、この4-1-2-3への回帰はアップグレードの意味合いが強かった。

変化がみられたのはビルドアップでの立ち位置の変化だ。

・GKからのビルドアップでは片側のSBがアンカーと横並びになり

・3バック+2ボランチで前進を目指す

・インナーラップするSBはボールサイド側が中心

(ペレイラがボールを持ったら伊東が絞る、三竿が持ったら高畑が絞る)

・アンカーの可動域を縮小

・SBがアンカーのサポートとして内外両局面で顔を出す

偽SBは見ている側からしても「盤面が歪む」イメージがあるので順を追っていこうと思う。そのためにはまず、相手の駒もおいて偽SBの可変をすると…

大分の両SBがそれぞれ違う動き(図では右SBの伊東がアンカー脇に、左SBの高畑が3バックの一角に)をする。この時に困るのが相手のSHの選手。

もし、大分の偽SBにマンマークで対応をすると…

伊東が内側に絞るのに対応してSHをマークすると、ペレイラから井上、野村への縦のコースが空く。また、マンマークで嵌めるならばアンカーにも人をつけるため、絞ったSBの逆サイドのインテリオールがフリーになる。

あとは野村がサイドに開くか前線までマーカーを引っ張ると、フリーの下田にボールを渡すことができる。

では、ゾーンで守られたら…?

考えられるゾーンでの守り方は2つ。

ボールホルダーをペレイラと想定。そこに対応する相手SHの起こすアクションは2パターン考えられる。

①は絞ったSB(伊東)のパスコースを消すこと。

これではサイドの深い位置にいる井上へのパスコースが開く。大分はWGに突破力の高い選手を配置しているため、そこで1vs1のシチュエーションが生まれる。

②は今いるポジションから下がってWGへのパスコースを消す。

これはこれで、内側に絞ったSBが少し横移動するだけで、速攻にはならないが前進はできるため大分はデメリットがない。

そして、絞ったSBが再び外に開くのを起点に中盤中央の3人(小林裕、下田、野村)が旋回することで相手につかまらない立ち位置を確保できる。

偽SBは外から内に人を動かして、相手にずっと二者択一を迫る仕組み。

これを実践で試すことができたのは第17節vs岡山(0-1●)だけだったが、これを軸に、新たな可変に取り組むことができた。

3-4-2-1

偽SBは外から内に人を動かして、相手にずっと二者択一を迫る仕組み。

しかし、高畑のケガなどの要因により、SBで内外両方を行き来してゲームメイクができる選手が不足してしまった。ならば、二者択一をどこで迫るのか、が争点になるが、下平監督は「逆の動き」で偽SBを踏襲した。

・3バックが開いて

・両WB(井上・増山)は前線へ

・ダブルボランチ(弓場・下田)と2シャドウ(町田・梅崎)が縦関係になり、中盤はひし形になるように

・中央からサイドに流れた選手(上記の図では梅崎と弓場)がハーフレーンから大外にさらに張って

・3バックがスライド

動きは4-1-2-3の偽SBのように複雑な構造。

しかし、目的は相手にずっと二者択一を迫り、後出しジャンケンで勝つのは同じ。SBが内側に絞る、からインテリオールが外側に出ていく。仕組みの違いはこれだけ。偽SBでのカギは、中盤の3人+1人で内側で四角を作り、状況に応じてクルクルと循環させること。

内から外へのポジションの変化によって、相手のサイド(SH)の守備者の背後からパスコースが生えてくるイメージ。保持から前進がスムーズになったことにより、終盤戦の大分は第22節栃木戦(1-1△)から第40節横浜FC戦(3-2○)まで10勝8分1敗とハイペースで勝点を積み重ねることができた。

積み上げと無頓着さと

「求心力」

2022年の大分トリニータの総括はこの一言に尽きると思います。

積み上げ、とは。

片野坂監督がJ3から継続してきた事。積み上げていく中で物足りなかった事。ここまでをおさえてみると、下平監督に求めたものが分かると思います。片野坂監督から引き継いだものは「ボールを保持して常に有利な状況を作る仕組みづくり」であり、改善点は「ボール回しからビルドアップへの進化」だと。

この積み上げに関しては下平監督になってから根気強く取り組んでいたのが分かり、クラブが前進していると感じさせてくれました。

一方で、冒頭に書いた、良くも悪くも「でも…」が多く付き纏い、「J1昇格」の目標に最後まで疑問符が拭いきれなかった。このモヤモヤは何なのか。

それは、守備に対する意識や仕組みがあまりにも形にならなかったからではないだろうか?これが無頓着に感じられ、どこかで「ホントに大丈夫?」と疑ってしまうことになったと考える。

点を取っても取られてしまう。勝点1を拾うより、勝点2を失うイメージが先行してしまう。軽すぎる、と言われてしまうのは下平監督がボール保持の仕組みづくりに傾倒して守備がおざなりになったことよりも、前任者の片野坂監督がまず守備を起点にチーム作りを行っていたためギャップが大きかったのではないか。

サッカーは文脈だ。

それまでの流れが、歴史が目に見えない形で漂っている。

片野坂監督と過ごした6年間は、スタジアムにバックパスへの許容を文化として根付かせてくれた。守備から攻撃へ、何度でも作り直すのを良しとする文化だ。

守備がきっちりとできているから作り直して攻撃へと移ることができる。これが、根底にあった。文脈があった。

それに対して下平監督は何度でも作り直すという部分は継続できたが、「守備から」という文脈からは大きく外れてしまっていた。これが、昨年の腑に落ちなかったモヤモヤした部分だと考える。

ただ、すべての文脈が同じでは変化ももちろんない。上手くそれまでの流れをくみ取って、歩を踏み出すのが大切だと思う。下平監督と歩んだ1年間は、最後の最後でブレーキがかかってしまったが、大分トリニータというクラブに寄り添いつつ、独自性を出している。

満足はできないが、及第点は大きく上回る1年だった。ただ、結果だけが足りなかった。そしてその足りなかった結果は「守備」に起因する。これが自分の中の2022年の大分トリニータの総括である。

求心力

2023年。下平体制2年目。

今年は、開幕前から「レゾド1万人」を掲げ、クラブもチームも一丸となってスタートを切ることができた。

大分トリニータの文脈、歴史の1つに選手も監督も存続をかけた苦闘がある。街頭でチラシを配ったり募金を呼び掛けたりと、危機感から来る一体感だ。そして、このようなSOSが出された際に協力したの大分トリニータに関わる人たち。危機感と連携。これに関しては大分トリニータに関わる方々はパワーを最大値以上に出せる。

今年の危機感は、「レゾド1万人」に示されるように、集客だろう。そのために当事者意識を持つ方が非常に多いと感じる。クラブの目指す場所がはっきりすると、サポーターも注力しやすい。今年こそ、大きなうねりを巻き起こせるんじゃないかと期待している。

開幕戦では昨年とは違い、追いつかれても勝ち切ることができた。

このきっかけを、より大きなムーブメントに。

大分トリニータの求心力が試されるシーズンの幕開けだ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?