サイコやサスペンスに逃げないでくれ。『TAR/ター』

うっとうしい。第一印象はこれだ。この感情を支柱に、本作を読み解いてみようと思う。少し長いけれど、お付き合いください。

世界最高峰のオケの首席指揮者が主役なのだから、クラシック音楽の玄人がいかにも口にしそうな「うんちく」が登場人物の台詞に散りばめられる。これがとにかくうっとうしい。しかも、けっこう外している。本職の指揮者が脚本の監修に携わっているようだが、いったいどういうことだろう。

まず序盤のトークショーのシーン。ケイト・ブランシェット扮するマエストロのターとホストの男がステージにいる。指揮者の役割について、ターは「ベートーヴェンの第五の冒頭には休符がある。指揮者は、そこから音楽(時間?)を進めるためにいる」という主旨のことを述べる。こんな浅はかなこと、ベルリン・フィルのシェフが言うかな? 「キューを出す」以上のことを言っていない。「あの休符は、ダダダダーンと音楽が駆け出すための推進力の源泉です。休符ではなく、タメなのです」とか「あの休符は、ダダダダーンと爆発を起こすための着火点なのです。指揮者はそこに火を付ける役割を担います」とかならまだ分かるけど。

または、ターはマーラーの交響曲チクルスを進めていて、ホストが「残りの1曲は大曲の5番」と発言する(字幕ではそうなっていた)。これもおかしい。2~4番と3作続いた声楽付から純器楽編成に回帰し、演奏時間も長すぎず、対位法的な試行錯誤が興味深いものの次の6番よりも若干散漫(私は5番の方が好きだが)で、マーラーがさらなる破格の境地に至る通過点的な作品と言ったほうがふさわしく、「大曲」の表現はあり得ない。

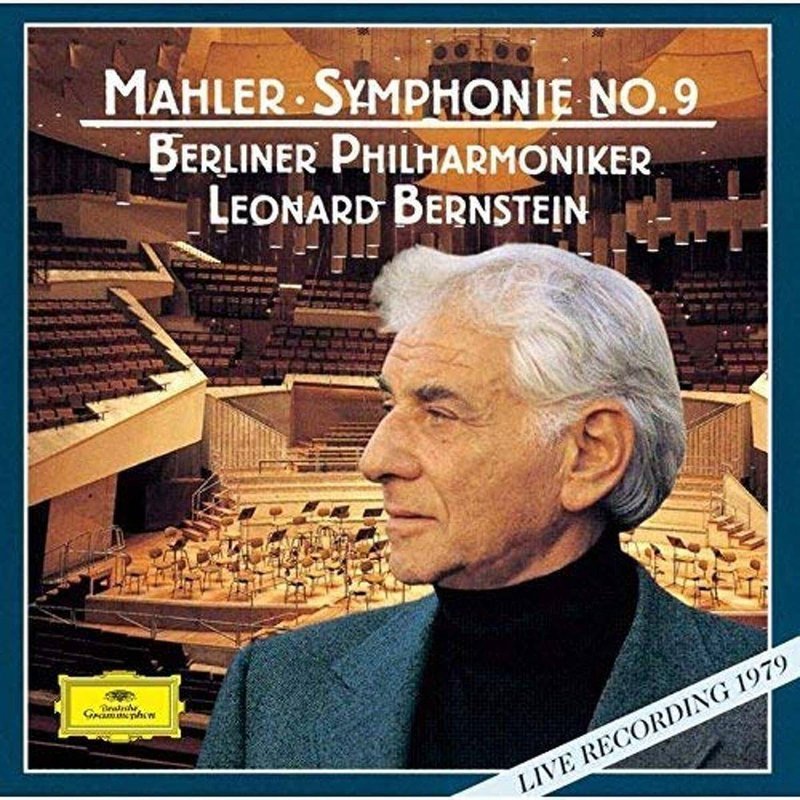

この映画は、実在のベルリン・フィルとそこに関わった指揮者をモデルにしている。バーンスタインやアバドがタクトを振ったマーラーのレコードジャケットがオープニングのシークエンスで、これみよがしに床にばらまかれる。しかも、それを人物が足でずらしたりしている。リスペクトの「なさ」を印象付けるショットだ。それがターの仕業かどうか、初見では判別できなかったが、偉大な先達を超えたいと願う次世代スターの不敵な意欲を表すイメージカットなのだろうか。

それはそれとして、実際のベルリン・フィルの録音史で、マーラーの5番は特別な位置を占めている。元来、マーラーをレパートリーにしていなかった帝王カラヤンが、さすがに世界的なマーラーブームの波を無視できず、最初に録音したマーラーが5番だった。後任のアバドは、就任直後からマーラー・チクルスをもくろみ、1番の後に5番を録音。その後任のラトルは、芸術監督の就任記念ライヴで5番を取り上げている。要するに、プロジェクトの「初期」に取り上げられがちなのである。このようにベルリン・フィルとマーラー5番の関係性は、分析すれば興味深いものがあるだろう。

ところが、作中のトークショーでは、なぜ先達とは逆のマナーで最後に5番を残したのか、という話はまったく深掘りされない。その代わり、ターの「マーラーと妻アルマとの愛」という通俗的な解釈でインタビューが締められる。肩透かしの感が否めない。

さまざまなシーンでターが述べる音楽観、音楽論は、通り一遍で、凡庸に感じられる。クラシックに疎い人は圧倒されるかもしれないが、けっこうこけおどしであって、そこがズルいと思う。

ジュリアードでの講義シーンも鼻白むものだ。自身がトランスジェンダーだと告白した上で子だくさんのバッハは嫌いだと言ってのける男子学生を、ターが徹底的に論破する。まず、ジュリアードの学生がバッハを理解していないというのが、あまりに現実味に乏しい。そして、それに対してむきになって貶めようとする指導者も、クラシック界の頂点に立つ音楽家としてはあまりに滑稽で、やはり現実味に乏しい。ワンシーン・ワンカットの長回しで臨場感を出そうとするのが余計にうっとうしく感じる。刺激的であろうとする脚本のせいで、むしろターの凡庸さ、小物感が(おそらく製作側の意図しない形で)際立ってしまっている。大見得を切っているのに映画的な虚構に昇華できておらず、みっともない。

一方でターは、見染めた若手チェリストのオルガからは陰でディスられている。ニューヨークでの自著出版のイベントで、ターのレクチャーを隠し撮りし、メッセージアプリで友人に「陳腐だよね」と送るオルガの恩知らずぶり。冒頭、プライベートジェット内のターが隠し撮りされ、スマホで悪意あるメッセージが知人とやりとりされるシーンも、いきなり文脈が分からないので、意図を測りかねたが、出張に同行したオルガによるものだと後半で明らかになる。

意味深に決めているつもりの台詞が決まっていないのは、製作上、または考証上の瑕疵だと感じる。一方では、「裸の王様」の悲哀を醸し出す演出との解釈も可能だ。後者を狙ってやっているとすればかなり凄いのだが…そういうことはないだろう。

*

本作は、頂点を極め、権力を掌握した人間の転落劇である。その張本人が女性という設定は、昨今のLGBTQ、MeTooなど社会情勢を踏まえ、さらにその先を行く作りともいえる。ところが、ターの振る舞いは、ことごとく従来型の男のマチズモをなぞっているだけなのだ。

冒頭のシークエンスで、ターがタキシードを仕立てているシーンが織り込まれる。まさしくこれは男性性を象徴する風景である。オケのコンミスであるパートナーのシャロンとともに、養女のペトラを育てているが、ターは父親役。ペトラが学校でいじめにあっていると聞いて、いじめっ子の元に赴き、「私は父親よ」と言って説教する。副指揮者のセバスチャンの能力を見限って、さりげなくクビを言い渡すところも、弱肉強食のビジネスシーンにありがちな一コマである。

あくまでターは実力者であり、実績があり、名声を得ていることになっている。確かに、えこひいきはなく、あくまで能力本位で周りの音楽家を見ている感じはする。レズビアンの愛欲をダイレクトに描写する箇所もほとんどない。むしろ、エログロは周到に回避していて、よそよそしいほどだ。

とはいえ、権力の在り方、またはその行使の形はありきたりと言っていい。ターを演じるブランシェットは生物学的女性だが、あのナリで男っぽいから、異化作用になっていない。そもそも当初の台本では、主人公は男だったというから、さもありなん。中途半端なリプレイスになってしまっているのである。

若手指揮者育成のプログラムの参加者であったクリスタが、ターを告発して自殺するところから、物語はじわじわと下降螺旋を描いていくことになる。しかしこの転落劇に、自滅という雰囲気は希薄である。人間性を失った権力者の失墜といった人間ドラマの太い柱はない。ターは、仕事人としてはあくまで誠実という描き方になっている。その割に、偶然の積み重ねとしての転落、つまり運命論的な厳しさが全然引き立っていない。

芸術家の狂気のようなものをサイコスリラーとして描くところに酔ってしまっている。例えば、ターの「音」に対する神経過敏さをほのめかすいくつかのシーン。隣人の玄関チャイムや、自宅の冷蔵庫のモーター音が気になるのはまあいいとして、ときには、深夜にメトロノームが勝手に作動したり、ジョギング中に女の叫び声が幻聴として響いたりする。そのサスペンス風味がガキっぽく、興醒めしてしまう。まさにこけおどしだ。

このアプローチで、もしウディ・アレンが「悲劇」として撮っていたら、と思わされた。神経症と実存主義のミックスは、彼が大得意とするところだ。幻覚を持ち出すにしても、『マッチポイント』のスカーレット・ヨハンソンの「幽霊」は異様な実在感を放っていた。ファンタジーを撮っているわけでないとの自覚があるからだろう。

カメラワークの話をすると、打ち合わせや対話のシーンでやや遠めからの固定撮影を意図的に採用しているようだが、観客のイマジネーションを信頼するというよりも、役者の身体、表情で見せる覚悟のなさを気取りでごまかしているように思える。一方で、芸術のプレッシャーから逃れて「生」を取り戻そうとするターの心象を表すものとしてフィーチャーされるジョギングのシーンの移動撮影はそこそこ効いている。ただ、カメラの固定/移動のいずれにしても、スティーヴ・マックイーンに近いテイストで、必死に意味ありげ、とでも言えばいいのだろうか。それなのに、指揮するターを真下から煽って撮ったメインビジュアルのスチールは通俗の極みで、ちぐはぐだ。ターが、養女をいじめている娘に近寄るシーンでは、ターを捉える横移動から始まって、おっ、いい感じにワンカットでいく?と思いきや、無駄にそこからカットを2回も割ってしまう。センスがないし、臆病と言うしかない。

*

個人的には、ことごとく感性がずれてしまった作品なのだが、ひとつ興味深かったことも。ターは作曲家でもあるという設定だが、新作の筆がなかなか進まず難儀していることが、映画を貫く通奏低音となっている。芸術家のプライドをかけて完成させなければならないが、大きなプレッシャーとしてのしかかる。そこにコミットする重要な要素が、見染めた若手チェリストのオルガだ。オルガが作曲中のターを訪ね、「私ならこうする」とピアノでメロディの修正を提案したりする。ターもまんざらではなさそうだ。その後、オルガに関連して、ターは事件(事故)を起こし、顔を負傷する。その一連のシーンの背後で、新曲のモチーフがサウンドトラックとして流れているのが暗示的だ。この事件は、曲の完成のために必要だったのであり、ある種の通過儀礼だった。さらに、五線紙に「完成」と書き記した直後、いわくつきの隣人が亡くなり、救急隊に運ばれるシーンにつながる。これも「引き換え」を想起させる作りで含蓄がある。「芸術は痛みや犠牲を伴う」という形而上的なテーゼとして面白い。ただ、このエピソードは回収されず、放り出されてしまう(初見だとそう思えた)のだが、もっとうまい消化法はなかったのだろうか。

ちなみに、本作で単純に一番よかったシーンは、ターがアコーディオンで自虐的な弾き語りをするところ。あれ最高です。ああいうシーンを、もっと実直に積み上げてほしかった。

ラストもさまざまな解釈がなされているようだ。ターは、修業時代にペルーの民族音楽を研究していて、それがオープニングクレジットで示されるのだが、本編にどう絡んでくるのか、鑑賞中はずっと判然としなかった。しかし、終盤の展開で合点がいく。さすが、西洋人=旧宗主国のタフネスはあなどれない。アジアやラテンアメリカといった旧植民地を利用して(踏み台にして)キャリアアップと再チャレンジってこと? もちろんこの見解は、半分は皮肉だが、半分はちょっとうらやましくもある。そういう意味で、分かりやすく、潔い締めくくりだと感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?