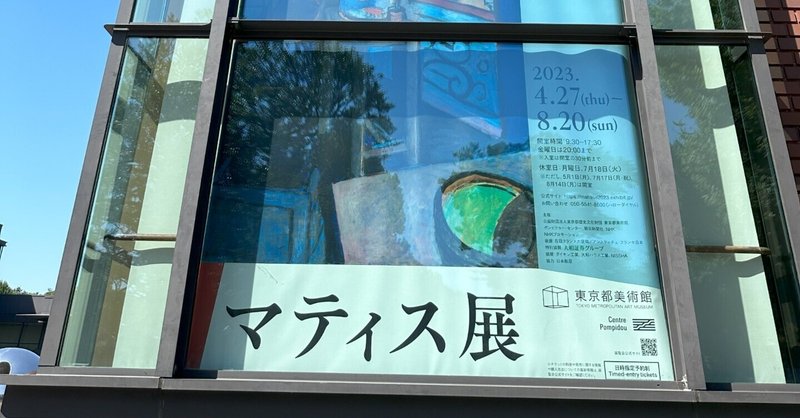

見果てぬ「完成」という夢を追いかける詩人。『マティス展』

展示作品の多くがポンピドゥー・センター所蔵。ほかの美術館からも一部提供を受けているが、それで「大回顧展」をまかなえるのか、その点を評価するのは私の手に余る。しかし、物量で圧倒するわけではなく、長期間に及ぶ彼のキャリアの要点を的確に押さえたキュレーションだったと思う。

19世紀までの成果を引き継いで、20世紀モダンの基礎を形作り、花を開かせた巨人がマティスだった。それをあらためて認識した。

物議を醸したという初期の《読書する女》から、マティスの創作史を紐解くためのヒントが詰まっている。新古典主義と写実主義の狭間を進んで独特の叙情を生んだコローの影響下にありながら、モデルの女性の後ろ姿など、同時代のハマスホイと並走するような内省が支配し、ポスト・コローの領域に足を踏み入れているのが興味深い。

《赤いキュロットのオダリスク》は、アングルの《グランド・オダリスク》から100年以上経過した頃に描かれた。高貴さはオミットされ、卑俗だからこそリアルで、それゆえの吸引力がある。マティスの一連のオダリスクものは、イラスム王宮のハーレムからフランスの市井のアパルトマンに裸婦を引き摺り下ろすことで、実は彼女たちを救済=解放したのだ。彼は、マネの《オランピア》を意識していただろうか。ティツィアーノの《ウルビーノのヴィーナス》を下敷きにマネが乗り越えようとした壁に、マティスも直面し、打破しようと奮闘したに違いない。

未完成(また未完成風)の作品も、マティスらしさを雄弁に物語っている気がする。《サン=ミシェル橋》は、キャンバス右側は描かれておらず未完成とされるが、その経緯がどうなのかは関係なく、日本の障壁画の空白のように、なぜか心にひっかかりを残す。

《豪奢Ⅰ》は、発表当時、「未完成ではないか」との批判もあったという。しかし、著名な《夢》と同様、今の私たちが虚心坦懐に観れば、いやこれでいいんだよと100%納得してしまう。線の曖昧さ、塗りの粗さが、制作途中のようでありながら「中途の美」として昇華し、作品として完結しているからだ。これは西洋美術史では革命的なありようである。

《座るバラ色の裸婦》は、消去などの操作の跡がありありと分かる。これが即興ではなく、考え抜かれた結果であるというのは、驚くべきかもしれない。見果てぬ「完成」という夢を追いかける。それは画家の所作ではなく「詩人」のそれのようである。

マティスは、「時間軸」に意識的なアーティストだった。これには2種の意味がある。一つは、美術史に自身をどのように位置付けるかを懸命に思考したということ。もう一つは、制作プロセスを重視していたということだ。

この展覧会でも、彫刻と絵画で同じモチーフを扱っている作品が並び、平面と立体の違いを超えて多角的に研究していたことが明示されていた。マティスの作品には、一個の完成品であっても、どことなく「可塑性」が内包されていて、最終判断は観る者に委ねられているようにさえ感じる。これは言ってみればポストモダンである。マティスはモダンの人ではなかったのか? これは個人的には新しい発見だった。

その到達点として、展覧会のフライヤーの表紙にも使われている《赤の大きな室内》がある。実物を前にして、本当に立ち尽くしてしまった。この感銘を言葉にするのは難しい。ぜひご自身の眼で確かめてほしい。

展示の最後は、晩年のマティスがトータル・プロデュースを手掛けたヴァンスのロザリオ礼拝堂の紹介映像が放映されている。

これがさりげなくも凄い。ある種の陶酔をもたらすが、浄化もされる。自然光の移ろいによって礼拝室内の色味が変化するなど、モニュメンタルな総合芸術の趣なのだが、贅沢さとは無縁で、素朴かつ清冽な作りが印象的だ。確かな「美」が空間を彩っていて、神に祈りを捧げている場合ではないのでは、と心配してしまうのはおせっかいだろうか。もう現地に行くしかないと旅心を誘われる。キャプションで紹介されていた彼の言葉がまた素晴らしい。「神を信じているかどうかは関係なく、訪れる人の気持ちが軽くなるような場所にしたい」。ポイントは「軽くなる」だと思う。

この自画像は1937年。多くの芸術的葛藤を乗り越え、円熟に向かう過程ならではの軽やかさが滲んでいる。ここから第二次大戦後のロザリオ礼拝堂に連なるのは、彼の芸術の必然だったのだ。

気分がよかったので、ギャラリーショップでも物色。購入したのは、ロバート・キャパがマティスを撮ったポスターでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?