てこを理解しよう(第2のてこ)

第2のてこ

Wikipedia:てこ(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A6%E3%81%93)

【第2のてこ】は、手押し車(一輪車)が例としてよく使われます。

一方の端に車輪(支点)があり、持ち上げたいもの(作用点)を間にし、もう一方の端に握り棒(力点)がある形です。

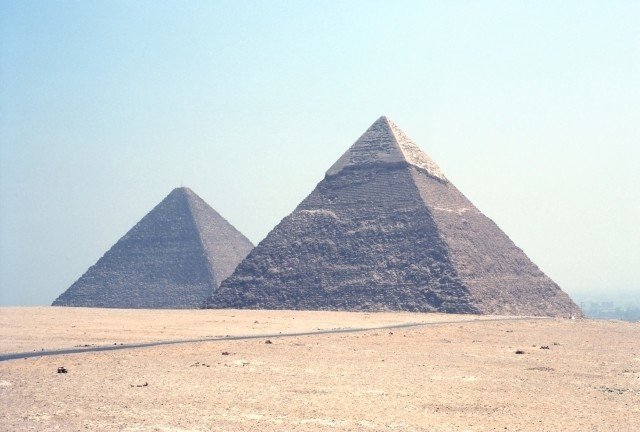

大きな重量のものを、最小の力で動かすことができる利点があり、ピラミッドの建造などでも利用されました。

体には存在しない?

体に【第2のてこ】が存在するかは、議論のあるところです。

というのも、【第2のてこ】の代表である「つま先立ち」も、バランスを保つために【第1のてこ】となるからなんです。

⇧は分かりやすくするために、つま先立ちの頂点で作用点が支点を追い越す画像を使いましたが、じっさいは体が持ち上がった瞬間に【第1のてこ】になります。

これは実演していただくと分かるのですが、体を持ち上げる瞬間に重心が前方に少し移らないと、かかとが持ち上がらないからなんです。

つまり、上の画像は机上の空論なんです。

まとめ

僕は、【第2のてこ】は自分自身で体を動かす際には利用しないものだと考えています。

しかし検査や治療の中で、患者さんを動かすときには、かなり活用するものです。うまく利用すれば、重い患者さんを楽に扱うことができるようになります。

ポイントは支点の位置です。

コレをヒントにぜひ今日から応用してみてください。

次回は【第3のてこ】の予定です。(毎週木曜日配信予定)

ではまた

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?