アルバムと裸で語り合うことのできる特別な銭湯

どうも、リサフランクです。

近所の見知った道を散歩していたはずがいつしか迷ってしまい、あたりはすっかり夜。

気が付くと、こんな所に辿り着いていました。

目の前に現れた和風の建物、その看板には「湯」の文字。

どうやら銭湯のようですね。

近場にこれほど立派な銭湯があったなんて全然知らなかった。

歩きっぱなしで汗もかいたことだし、せっかくなので入ってみることにしました。

入り口に近付くと、立て看板が置かれています。

そこにはこんな文言が。

ここはアルバムと裸で語り合うことのできる特別な銭湯

目を閉じて、好きなアルバムを思い浮かべるとよい

さすればその化身が現れよう

……?意味不明ですね。不気味ですらある。

とはいえ一度入ろうと思ってしまった手前、ここで引き返すのももったいない気がするので、暖簾をくぐってみます。

下駄箱を抜けると、そこには賽銭箱が置かれていました。

そしてその上には料金表。

大人 500円

中人 200円

小人 100円

へえ、スーパー銭湯に慣れた身としては良心的に感じる価格。

ワンコイン支払って廊下を進みます。

順路の通りに進みます。

色々と部屋があるけど、もしかして元々は旅館だったのかな。

それにしてもひとっこひとりいません。

こういうのもリミナルスペースって呼ぶんでしょうか。

でも、不思議と温かい気持ちになります。

脱衣所に着きました。

やはり誰の服も置かれていない。

これは人の目を気にすることなく、のびのびとくつろげそうです。ラッキー。

「うぉ~」

大浴場の方に入ってみると、思わず声が漏れます。

やはりお風呂も超ご立派、期待していた以上でした。

はやる気持ちを抑え、まずは身体を洗います。

しっかり汗を洗い流したら、お待ちかねの入浴タイム。

チャポン。

「ふぇ~~」

超気持ちいい。

最高の湯加減です。

僕はすっかり心地よくなって、思わず目を閉じました。

そして、そこで思い出したのです。

入り口で見た立て看板の文言を。

(そういえば、"アルバムと裸で語り合うことのできる銭湯"とか書いてあったよな……あれってなんだったんだろうか)

目を閉じて好きなアルバムを思い浮かべると、その化身が現れる。

音楽作品と語り合うということ自体どういう意味か分かりませんが、ともかく僕は試してみることにしました。

目を閉じて、僕はあのアルバムを思い浮かべます。

大好きなアルバム。ちょっと怖いアルバム。初めて聴いた時は良さがよくわからなかったアルバム。ピアノが印象的な、他のグラム・ロック作品とはひと味違った雰囲気のアルバム。

「私のことを考えているのかい?」

「!?!?」

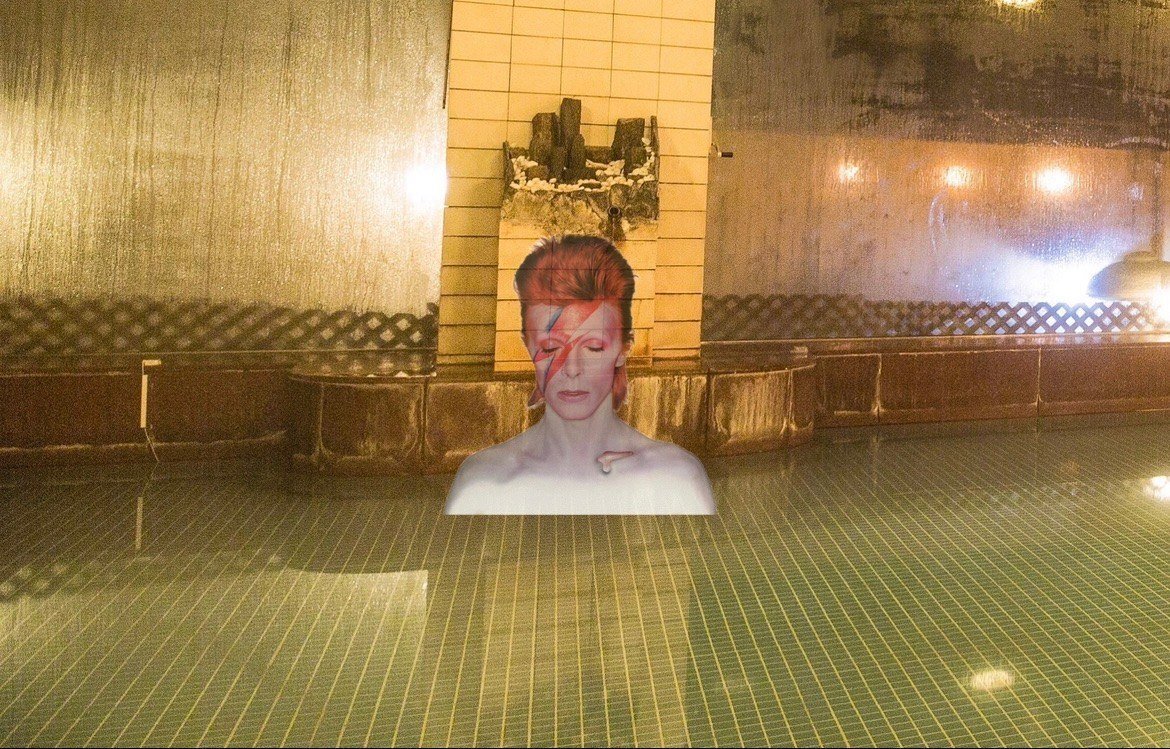

思わず目を開くと、その人は僕の正面でくつろいでいました。

「え、David Bowieさん……!?」

「ふふ、それは私の父だ。私の名前は『Aladdin Sane』」

そう、彼は『Aladdin Sane』。

僕が今まさに思い浮かべていた大名盤が、そこにはいたのです。

「ぼ、僕、あなたのファンです」

「うん、伝わっているよ。この銭湯では、本当に好きなアルバムとしか対話することができない。つまり、私が今、君の目の前で湯に浸かっていること。それ自体が、君の愛を証明しているんだ」

「なるほど……」

そういうものなんでしょうか。

そう言われるとなんだか嬉しいような、恥ずかしいような。

「君は、どうして私を好きになったんだい?」

「え、えっと。あなたを初めて聴いたのは、高校一年生の時でした。でも、正直なことを言うと、最初はよくわからなくて……」

「ほう?」

「気を悪くしたならすみません!いや、『Aladdin Sane』さんって、ちゃんと全体を通して聴くとわりとポップだと思うんですけど、2曲目として収録されている……」

「ああ、表題曲("Aladdin Sane")かい?」

「そうです。あの曲のMike Garsonの演奏がどうしても怖く感じちゃって。ちゃんと全部聴いたんですけど、どうしてもそのイメージが先行しちゃったんですよね」

「はは、そういう子は多いかもしれないね」

「でも、ジャズ周辺の音楽を色々と聴いた後にもう一度チャレンジしたら、むしろBowie作品の中でもトップクラスで好きになってて。そういう意味で、あなたは僕にとってとても思い入れがある……いえ、すみません。アルバムの方と話す機会ってなかなかないので、何かと失礼な物言いになってしまいますね」

「大丈夫、気にしてないよ。それより、私の兄弟たちについての話も聞かせてほしいな」

「はい!えっと……」

それからも、僕たちはしばらくの間、言葉を交わしました。

とても充実した時間でした。

「さて、私はそろそろ行こうかな。これ以上話し込むと君がのぼせてしまうだろう」

「そうですね……もう少し話していたいのはやまやまですが、こうして気持ちを伝えられただけでも大満足です。ありがとうございました!」

「ああ、それじゃあ……」

「あ、最後にこれだけ!50周年、おめでとうございます!!」

「おお、覚えていてくれたのか。嬉しいな……」

そう呟いて微笑むと、『Aladdin Sane』さんは姿を消しました。

ありがとう、『Aladdin Sane』さん。ずっと大好きです。

少しのぼせ気味になってしまいました。

露天風呂にでも行きましょうか。

うーん、こっちは温度が若干低めでちょうどいい。

少しだけ風が吹いているのも心地良いです。

さて。先ほど『Aladdin Sane』さんと思う存分語り合ったわけですが、他のアルバムとも話すことはできるんでしょうか。

確か、立て看板に"一度きり"なんてことは書かれていなかったはず。

さっきと同じように、好きな作品を思い浮かべてみましょう。

目を閉じて、あのアルバムに思いを馳せます。

大好きなアルバム。最高のギターロックアルバム。一曲目からグッと引き込まれるアルバム。バンドとしての個性を獲得したアルバム。

「ふぃ~」

「!!!」

「『The Bends』さん!!」

「いかにも、僕が『The Bends』。それにしてもいい湯だね……」

彼は『The Bends』、Radioheadの2ndアルバム。

言わずと知れた大名盤です。

「まさかあなたともお話できるだなんて」

「大げさだなぁ。でもありがとう」

「『The Bends』さんのこと、本当に完璧なギターロックアルバムだと思ってます。前作……いや、『Pablo Honey』さんも大好きなんですけど、あなたはそれ以上に好きですね」

「……そうかい」

「……?どうかしましたか」

「兄さんは……兄さんは可哀想なんだ。生みの親さえ違っていればもっと愛されただろうに」

「す、すみません!無神経なことを言ってしまいましたね」

「いや、それが世間一般の評価だ。仕方ないさ。でも、父さんが何と言おうと、"Creep"は名曲だよ。他にも良い曲がたくさん入ってる」

「その通りだと思います……」

「……ごめん、話の腰を折ったね。こんな機会はなかなかないんだ、君の気持ちを聞かせてほしい」

「は、はい。僕、『The Bends』さんの収録曲の中だと、"Planet Telex"が一番好きで……」

その後、少し気まずいムードの中、『The Bends』さんへの想いを伝えました。

『Pablo Honey』さんは彼にとって実の兄。

そんな彼を下げるような形で褒められても、嬉しくないに決まってますよね。

軽はずみな言葉で嫌な思いをさせて、本当に申し訳ない気持ちになりました。

「そ、そんな感じですかね……」

「……うん、伝わったよ。ありがとう」

「あの、さっきは本当に申し訳なかったです」

「いいよ、慣れてるから。でもね、これだけは覚えておいてほしい。兄さんがいてくれたからこそ、僕は生まれることができたんだ……」

そう言い残すと、彼はいなくなってしまいました。

『The Bends』さん、本当にごめんなさい。

帰ったら『Pablo Honey』さんを聴き返そうと誓いました。

露天にはもうひとつお風呂があるようだったのでそちらに移動してみました。

こっちはこっちでいいですね、夜空がよく見えて。

さて、もう一度アルバムを思い浮かべてみましょうか。

とはいえ、さっきのようなことには気を付けなければなりませんね。

僕は目を閉じます。

次に思い浮かべるのはあのアルバム。

大好きなアルバム。彼にとって80年代の集大成的なアルバム。元々は全編通して一曲扱いだったけど、サブスクで聴きやすくなったアルバム。

「ちょうどいい湯加減だね。そう思わない?」

「……」

そろそろ慣れてきて、驚きもしなくなってきました。

そこにいたのは、Prince『Lovesexy』さん。

「あれ、驚いてくれると思ったんだけどなぁ」

「すみません、でも来てくれるって信じていたので」

そう返すと、『Lovesexy』さんはちょっと照れくさそうにしました。

「『Lovesexy』さんのこと大好きなんです、華やかで!"Alphabet St."でラップが導入されてたりするのも面白いですよね」

「ふふ、ありがとう」

「あ、でも元々は40分まるまる一曲って扱いだったんでしたっけ」

「うん、でもその曲に関しては先行シングルだったからなぁ。他の曲とかを単体で褒められたりすると、ちょっとこそばゆいかも」

「そういうものですか」

「そういうものだよ」

改めて不思議な感覚です。

僕はいま、アルバムと対話している。

本当は夢でもみているのかもしれない、なんてことを考えていると、『Lovesexy』さんが何か思いついた様子で話しかけます。

「ねえ、もう一人くらい呼んでよ」

「え、そんなこともできるんですか!?」

「きっとできるさ。愛があればね」

なんと。

では、試しに彼を呼んでみましょうか。

目を閉じて思い浮かべます。

大好きなアルバム。ネオソウルの代表的なアルバム。僕に"ヨレ"を教えてくれたアルバム。繰り返し、繰り返し聴いたアルバム。

「おっっ」

「おおっ!!」

「……」

呼んだのは、D'Angelo『Voodoo』さん。

「『Voodoo』さん、こんばんは」

「あ、ああ……というか、『Lovesexy』さん、お久しぶりです!!」

「ああ、久しぶり!!」

『Voodoo』さんに挨拶してみましたが、彼はそれどころではないといった様子で、『Lovesexy』さんと話しています。

思った通り、面識があるようですね。

「あの、お二人はどういう関係ですか?」

「あぁ、置いてけぼりにしてごめん。『Voodoo』とは親ぐるみの仲でね」

「そうなんだよ。申し訳ない」

「いえいえ。僕も、このお二人ならもしかしたらウマが合うかもしれないな~と思ってお呼びしたので。どうぞ楽しくお話してください!」

「心遣い感謝するよ、それじゃあ遠慮せずに……君、最近どうだい?」

「元気にやってますよ。弟さん……と言ったら多すぎるか。『The Rainbow Children』くんとも仲良くやってます」

「そうか、あいつとは一個違いだもんね」

「音楽性的にも近くて親近感湧くんですよね~」

二人は仲睦まじげに話し込んでいます。

アルバムにもこういう人間関係ってあるんですね。

あっ、話がひと段落ついたようです。

『Voodoo』さんが話しかけてきました。

「ふう。こんな機会をくれてありがとう。こうして呼んでくれたということは、君は私のファンかな?」

「もちろんです!『Voodoo』さん、これまで何回聴いたかわかりません。中でも"The Line"のイントロはあらゆる音楽の中で最も美しいと思っています」

「ふふ、嬉しいね」

その後も少し三人で話すと、『Lovesexy』さんと『Voodoo』さんは満足げに帰っていきました。

急に静かになって寂しい気分です。

僕はその後も好きなアルバムをたくさん思い浮かべ、そして色々な方とお話しました。

彼らとの会話はとっても刺激的で、

その体験はかけがえのないものになりました。

すっかり身も心もポカポカになって帰ります。

でも、『The Bends』さんのことだけが心残り。

近いうちにもう一度来よう、その時は楽しくお話できるといいな。

この賽銭箱にお金を入れたのが、遠い昔のよう。

本当に濃密な時間でしたね。

下駄箱を抜けて、外へ出ました。

最後に振り返ります。

きっと、またここへ……

「えっ」

そこは見知った路地。

家から歩いてすぐの所に僕は立っていました。

僕は動揺しつつ帰宅すると、すぐにインターネットであの銭湯のことを調べました。

しかし、「好きなアルバムと裸で語り合うことのできる銭湯」だなんて、そんな馬鹿げた話が出てくるはずもありません。

なぜあんな銭湯があったのか、なぜ僕はそこに辿り着くことができたのか、そしてなぜアルバムと対話することができたのか。

結局、全てわからずじまいでした。

あれから一年半。

僕はきっと、忘れることはないでしょう。

このアルバムを聴くたびに思い出すでしょう。

あの、特別な夜のことを。

やっぱり過小評価されてるな、『Pablo Honey』さんは

— リサフランク (@lisa_frnk) March 9, 2023

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?