夏の蝉として

早くに起きてヨタヨタ窓まで近付く。

薄いカーテン越しに東の空がほんのり白んでいて、よし、と一息吐く。服を着替え上着を羽織り、10分後には原付に跨っていた。きっと誰にも遭遇しないので化粧はしない。

今日である理由は特にない。例の如く私の習性だ。この放浪癖(友人がそう呼んでいた)には従ったほうがいいという持論がある。幸いにも今日は一日休みなので気を急く必要もなく、のんびりとまだ薄暗く冷え込む道路を走る。BGMはSOUL'd OUTのTOKYO通信。直に川に出る。

理由はないが行き先は決まっていた。丘の向こうの神社へ最後に行ったのは丁度八ヶ月前。何を祀っているのかすら知らない小さな神社だが、足を運ぶのは何度目になろうか。私は一際気に入っている。

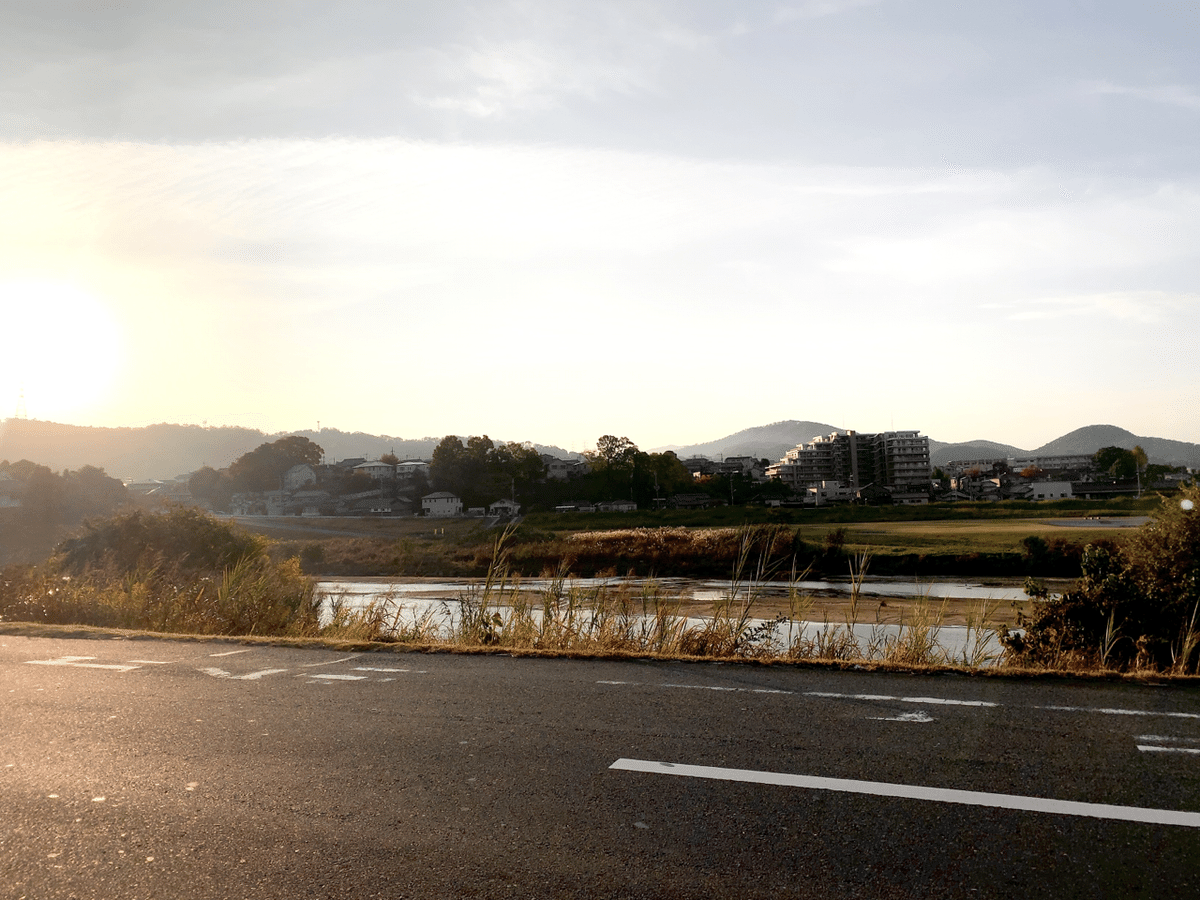

延々と川沿いを走っているうちに山の上から太陽が見え始めた。目的地はもう近い。川、丘、山の入り乱れた歪ともいえる地形をしたこの町は、どうしてなのか強烈な懐かしさを突きつけてくる。運転しづらいことこの上ないが、いい町だ。

朝日を見ながらぼんやりと今年の夏のことを思う。

「蝉があんなに大きな声で鳴くのは、体が空洞だから。そこで反響して大きな音になるんだよ」

蝉の声がする道を歩いていたときのことだった。不思議なことに誰にそう教えてもらったのかは思い出せないが、この会話を何度も頭で繰り返す。その頃から私は蝉と同じなのだと感じている。

神社には誰もいなかった。朝だからというわけではなく、私はここで神主さん以外の誰かに出会ったことがない。数えるのも億劫な長い石段を登り、石の鳥居をくぐる。拝殿の中央にこじんまりとした賽銭箱。頭を下げて手を合わせ、特に何をお願いするわけでもなくただしばらく目をつむっていた。

賽銭箱の横には参拝記録と題されたノートがあり、訪れた人が日付と名前を書いている。私はここに名前を書いたことはないが、いつもパラパラ眺めてから帰る。賽銭箱にもう一度お金を入れておみくじを引き、境内を後にした。

忘れていたが今日は月曜日の朝。急に増えた人通りにやや圧倒されつつ、川沿いのコンビニでカフェラテを飲む。みんなそれぞれの生活へ足を向ける。

憎んでばかりいたのでいざその憎しみから緩やかに解放されていくと自分の空っぽさに驚く。人の形をしたがらんどう。いつか埋まると思ってたものは多分この先も埋まることはないだろうし、ずっと虚しさに襲われながら時々発狂しつつ何食わぬ顔で生活していくんだろうな

たぶん埋まらない空洞は誰にでもある。普通に歩いているように見える彼らにも。それが胸か頭か、はたまた四肢であったりするのかもしれないが、私の空洞は鳩尾にあると思う。普段は鳴りを鎮めているが、辛い苦しいもう十分だって気持ちが膨れ上がったとき、その空洞が鳩尾から背骨、肺、喉元まで広がってもう立つことすらままならないと感じる。

それでも立たねば生きていけないし、今のところ生活を放棄する思い切りは持ち合わせていないので、結局体を鞭打って立ち上がる。そうして少しずつ死んでいく精神を引きずりながら今日まで生きてしまった。

なんで生きていられるんだろうね、って誰に聞いても答えはない。人間はそういうふうにできているんだろう。みんな何かしらの傷を背負って、それでも知らん顔して生きているんだって太宰も書いていた。

でも、こんな人生にも時折差す光がある。

こういうことを、一生覚えていよう。この記憶の中で私はこの先を生きていこうと思った。たとえそこが地獄のようなところでも。たとえ私たちの縁がどこかで綻んでも。私の頭の奥であの波の光と笑い声はこだまし、飽和していく。

私の記憶には美しい瞬間がある。笑い声が今も響いていて、それで、自分はあの夏の蝉と同じだとわかる。

腹の奥が空洞だからこそそういう声がよく聴こえるのだ。記憶にある笑い声ががらんどうの私の中で反響して、そうして今も忘れないでいられる。私という人間は恐らく、そういう風になっている。

山の向こうから差してくる朝日、日差しに透けるススキ、川の光。この光景を美しいと思う心が今もあること、見てほしいと思い浮かぶ人のこと。

帰り道サイドミラーに太陽が反射して、ミラー越しにちらと目線をやると、背後の山が黄金色の光をたたえていた。

死んだら見ることのできない光だ。生きているが故のものなのだ。

反射する光が眩しくて涙が出そうになる。

人生においてこれ以上に大切なことって何があるだろうか。もう全部いらないって思った先の世界に差してくる光がどういうものか、どんな美しさか、わかるだろうか。わからない人にはきっと一生わからない。でもそれをわかる人がこの世にはいる。たしかにいる。