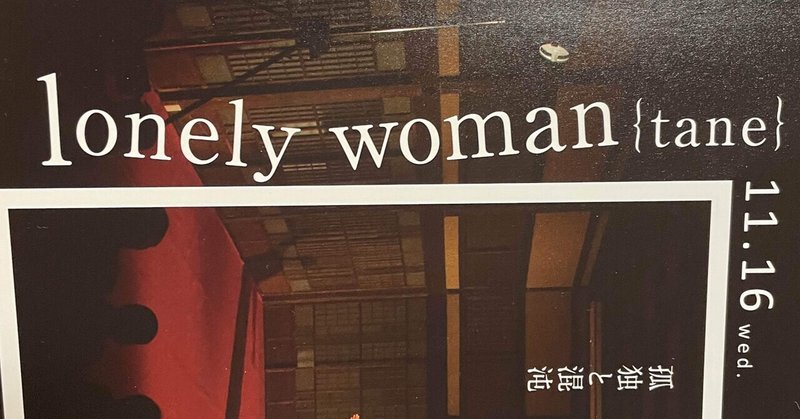

ダンスカンパニーkikikikikikiki「lonely woman{tane}」を観てぼやく

「lonely woman{tane}」は、黒沢美香さんのスコアに書かれているルールをもとに、kikikikikikikiのきまたりさんが振り付けした作品だ。黒沢さんが描いたルールは至ったシンプル。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

[SCORE]

ルール

ダンサーは立ったその場所を動いてはならない。

地図

横に並んだトリオでダンスする…空間位共同態

交代する縦のデュエットでダンスする…時間位共同態

手続き

1.ダンサー3人は、前を向いて横一列に並んで立つ。

2.ダンサー各自は、それぞれ〈開始時〉に正面向き直立の瞬間を経過する。

3.開始30分間は【ルール】と【地図】の範囲内でなんでもできる。

4.30分経過時点では、次の3人と交代が成立しているべきである。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

この内容の通りパフォーマンスが3人3組続けて行われる。組の間には、時間を告げる「ヒト時計」ことTotal Knock Out Orchestraの演奏が派手に流れる(かっこいい)。

このパフォーマンスをみながら、ぼくは、「ダンス」とは何かを考えてしまった。そもそも、「ダンス」をみたり、「ダンスらしいもの」に出演してしまったりていることもあり、これがなにものかをということを突きつけられてしまう形となった。こう書くと格好いいが、要するに「猛省」したのだ。

この作品の一番面白いところは、そこの部分だと思う。「作品」の構造のみならず、「ダンス」というパフォーマンスの構造{骨}を人々に垣間見せてしまう。アカデミックで野蛮な作業だ。

この作品を成立させるためには、ディレクターもパフォーマーも、地球を滅亡させるくらいの知性を持った原始人でなければならない。これは、なかなか至難の業だ。それを、嬉々としてやってしまうきたまりさんという振付師の剛腕に身震いしてしまう。

役割を自分で定義しなければならないパフォーマーは、技術と感性の限界を観客の前に野晒しにしてしまう。これは、中世の生首を民衆にさらす蛮行と同じ。だからゾクゾクする。そして、ゾッとする。

「ダンス」とはなんのか?

この問いは、数千年の深みがあるため、簡単に答えることはできないのまろう。

ぼくは、ずっと「演劇」を作って来たので、「ダンス」と「演劇」の違いについて考えてみた。そもそも、両方ともステージパフォーマンスなのだから「境目はないんじゃない?」と言う多数派の考えも理解できる。

しかし、言葉になると言うことは、そこにはそれなりの価値があると、ぼくは考える。こうやって思考を開いていくことに意味があるかどうかはどっちでもいい。これはぼくの「ぼやき」なので、これでいいのだ。

今回の「「lonely woman{tane}」におけるSCOREがダンスパフォーマンスの根底にあるとするなら、

「演劇」を動かすSCOREは台本の中にあり、しかもロジカルであるがゆえに、ぼくらはその感知を、自らの内側にある理性の中で行なっている。たぶん、そんな気がする。

「ダンス」を動かすSCOREは、自分の外側にある。たぶん、気がする。例えば、音楽であったり振り付けであったり、それは演者にとってロジカルである必要はない気もする。

演劇だって、台本や段取りはあるのだから、外的な要因が作用して、パフォーマンスは作られているのでは?という話にもなる。しかし、俳優が目指すのは、台本や段取りが自分の外的要因とならないように、身体をセッティングすることなわけだから、理想の状態は外的要因ではなくなった状態なのだ。

あれ、まてよ。

もしかして、ダンスも、音楽や振り付けが外的要因にならないことが理想なのかな?なんとなく、ぼく自身観ていて「面白いなぁ」と思うダンスは、音楽や振り付けに縛られていないように見える。とすると、「ダンス」と「演劇」を分けるラインはそこじゃないのか。

そうすると、「外的要因」がエモーションなのか?ロジカルなのか?という線引きなのだろうか。

しかし、ダンスがロジカルなときもあるし、演劇がエモーションに支配されているときもあるな。しかも、それが面白い時もある。

これもダメだ。

いったい、どこを線引きにすべきだろう。

喋るダンスを見たことあるし、セリフに頼らない演劇もたくさんある。SCOREがテキストかどうかという、そこでもない。

じゃ、今回観た「lonely woman{tane}」のSCOREを使って「演劇」を作ることはできるのだろうか?という疑問に行き着く。または、普段使ってるテキストを「ダンス」にすることはできるだろうか。これは、どっちもできる気がする。

そんなこと、軽々しく言っていいのか?

すると、SCOREや台本の書き方や形態はあまり関係ないってことなのか。

「演劇」のディレクションは「演出」が行う。「ダンス」のディレクションは「振付師」が行う。しかし、英語にするとどっちも「director」が「direction」することになるので、おんなじになってしまう。

ぼくの少ない経験と知性では、この命題の解答には辿り着けないらいし。もう、限界。

若い時分、とても尊敬している演出家の方が、「悲劇」と「喜劇」の違いを明確に、シンプルに説明されているのを聞いて、思わず「あへっ!」と、自分の口から変な声が漏れてしまった経験がある。そんなふうに、「ダンス」と「演劇」の違いにも明快な解があると信じたい。

生き残る言葉には、必ず価値があるはず。

外的要因と内的要因の違いがあるとすれば、カントの「感性」「知性」「悟性」の考え方で、「ダンス」と「演劇」の成り立ちを説明できないだろうかと目論んでいたが、スタートラインにともたどり着かなかった。

ほら、2000字書いても、ひとつも前に進んでいない。

ぼく自身の恥ずかしい浅はかさも露呈させてしまった。

そこくらい、恐ろしいSCOREだってことなのだ、今回の「lonely woman{tane}」はね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?