§7 補償はどのように行われたのか

日韓請求権協定は第1条で、日本国からの韓国に対する経済協力による「前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない」と定めています。経済協力は、記事§5で述べたように請求権とは直接の関係がないばかりか、経済発展に役立つことを義務とし、請求権が失われる韓国民への補償にそのまま充てることを、むしろ禁じているわけです。

では、韓国は日本からの経済協力をどのように転化し、韓国民に対する補償を行ったのでしょうか。

1. 協定にない救済規定

日韓請求権協定は請求権を放棄することのみ熱心に規定し、外交保護権放棄によって国内法的に請求権が抹殺された人々の救済については一切言及しません。国際法学者・杉山茂雄は次のように述べています。

かくて犠牲を蒙る韓国人を救済すべき規定はこの協定のどこにも見当たらない。この点全く同様に(量的には遙かに多く)日本人で 韓国に関して財産・請求権を有していた者についてもあてはまる。

こうした犠牲者についてはそれぞれの本国で国内的救済ー補償ー措置が講ぜられれば一応解決されうる。協定にはそれを禁ずる旨の規定も、命ずる旨の規定もない。

杉山茂雄「請求権・経済協力協定の諸問題」、『法律時報」1965年9月(第37巻10号,18-23頁),23頁

つまり、協定に従って相手国の国内法的措置によって抹殺された権利の補償は協定に既定がなく、それぞれの本国による救済措置に任されたのです。しかも、相手国の措置によって権利が失われたこととなるので、それぞれの国には自国民に対して憲法上の国の補償義務という問題は生じませんでした。

さて、韓国ではどのような補償が行われたのでしょうか。

2. 請求権資金と対日民間請求権補償

1965 年12 月18 日に日韓請求権協定が発効、翌1966 年2 月19 日に韓国では「請求権資金の管理及び運営に関する法律」(法律第 1741号、1966.2.19 施行)が制定されました。運用管理に関する重要事項の審議・議決のために議決のために国務総理所属下に「請求権資金管理委員会」が設置され(同法第7条)、委員長は国務総理、副委員長は経済企画院長官が就き、委員は関係部長官と経済界・学界・言論界・法曹界など各部門から大統領が任命又は委嘱することになりました(同法第8条第2項)。

当初の法案には民間人の請求権に対する補償の規定がなかったのですが、野党の批判を受け入れて「対日民間請求権補償」が加えられ*、次のように第5条で「請求権資金の中から補償しなければならない」と明記されました。

5 条(民間人の対日請求権補償)

① 大韓民国国民が有する 1945 年 8 月 15 日以前までの日本国に対する民間請求権はこの法で定める請求権資金の中から補償しなければならない。

② 前項の民間請求権の補償に関する基準・種類・限度などの決定に必要な事項は別に法律で定める。

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/sengohosho/horei_01.pdf

注* 吉澤文寿「朴正熙政権期における対日民間請求権補償をめぐる国会論議」『現代韓国朝鮮研究』第15 号(2015.11), 9頁

3.「ウォン貨資金」の造成

しかし、日本からの「経済協力」には前述したように、金銭が含まれていません。韓国政府は民間請求権補償のための金銭をどのようにして作ったのでしょうか。

『請求権資金白書』によれば、有償・無償の「請求権資金」により導入された原資材や施設機資材の販売代金で「ウォン貨資金」(원貨資金)を「造成」し、その一部を充てたのです(『請求権資金白書』50頁)。

経済企画院編, "請求権資金白書"(1976年12 月20 日)50頁

日本国が協定で被徴用者などの個人への補償をしたかのように誤解している人が少なくありません。しかし、協定に含まれたのは補償ではなく「経済協力」で、しかも現物支給と借款によるものであり、韓国政府は資材を売って現金化しなければならなかったのです。韓国政府の財政事情と「請求権資金」が10年間かけて分割導入されたため、1975年7月になって補償が始まったといいます(『請求権資金白書』56頁)。

経済企画院編, "請求権資金白書"(1976年12 月20 日)56頁

4. 対日民間請求権補償

次に、具体的に韓国ではどのような補償がなされたのかを見てみましょう。

1971年1月19日に「請求権申告法」、すなわち「対日民間請求権申告に関する法律」(1971.3.21 施行)が制定され、請求権補償の申告方法や補償対象の範囲が規定され、

① 預貯金や有価証券などの財産関係の他に、

② 「日本国により軍人、軍属又は労務者として召集又は徴用され 1945 年 8 月 15 日以前に死亡した者」、すなわち被徴用死亡者が補償の対象とされました(同法第2条第9項)。

また、1971年4月14日に「請求権申告法」施行のために「対日民間請求権申告に関する法律施行令」が制定されましたが、被徴用者の負傷者や生存者は補償の範囲外とされました。

1974年に制定・施行された「対日民間請求権補償に関する法律」で、「被徴用死亡者に対する請求権補償金は一人当 30万ウォン」(同法第4条第2項)で、この請求権補償金は「現金で支給しなければならない」(同法第3条第2項)とされました。また、同法「付則」で補償金支給開始日を1975 年7月1日としました。30万ウォンは当時の約21万円*に相当します。

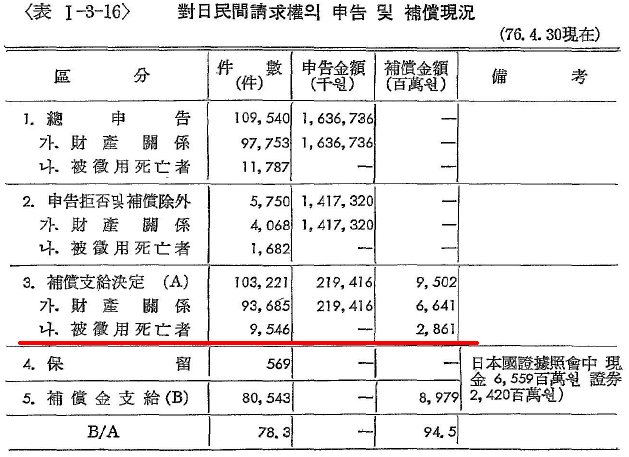

被徴用死亡者については、『請求権資金白書』によると 1976年4月30日現在で 9,546件の支給が決定された申告に対して 28億6100万ウォン(当時の約20億円)の補償がなされたということです。

経済企画院編, "請求権資金白書"(1976年12 月20 日)58頁

日韓会談での被徴用死亡者数は、韓国側の主張で労務者12,603人・軍人軍属 65,000人・合計 77,603人です**。他方、日本側の数字はその部分が現在も非公開のものが多いのですが、確認できるのとしては、南北を区別しない在日朝鮮人を含む軍人軍属のみの死亡者数は、韓国側主張の約三分の一の 22,182人となっています***。いずれにしても、被徴用死亡者数の補償支給決定者数 9,546人は実数の半数未満ということになります。しかし、朝鮮半島は南北に分断され、また朝鮮戦争で人的被害を受けましたので、受給資格があるのに受給されなかった人がどれくらいたかは、今となっては推定が難しいでしょう。

注* 1ウォン=0.7円として換算しました。

注** 1964年1月10日「日韓会談における韓国の対日請求8項目に関する討議記録」112頁(67画像目)

注*** 同上、125頁(77画像目)

5.独立有功者事業

1973年に「独立有功者事業基金法 (第2588号)」(독립유공자사업기금법 제2588호)によって、日韓会談で議題にならず「8項目」にもなかった独立有功者やその遺族の支援のための独立有功者事業が、「請求権資金」で造成された「ウォン貨資金」によって事業化されました。独立有功者とは、日本の韓国合併から1945年8月14日まで、国内外の独立運動の中で死亡、あるいは身体的障碍を負った人々のことです。

『請求権資金白書』によれば、20億ウォン(2,000百万ウォン)の「ウォン貨資金」が独立有功者事業基金に投入されました。

経済企画院編, "請求権資金白書"(1976年12 月20 日)61頁

独立有功者への補償は日韓会談では提起されませんでしたが、「経済協力」の使途については特に規定していないので、韓国政府で必要と考える韓国独立に貢献した人々への支援や補償を行ったということになるでしょう。

6. 不十分だった補償

(1) 太平洋戦争犠牲者遺族会の抵抗

「民間請求権補償」では、被徴用死亡者への補償はなされましたが、負傷者など生存帰還者への補償はなされませんでした。また、「8項目」の対日請求権要綱に含まれていた被徴用者の給与などの未収金も補償されませんでした。

1973年4月に結成された太平洋戦争犠牲者遺族会は、韓国政府が支給する慰労金を拒否するため、1974年10月20日に受取拒否遺族団結会を開催しました。補償の対象が被徴用死亡者の遺族に限定されたため、被害者団体は被徴用死亡者の遺族を中心として結成されましたが、同遺族会の政治的な力が弱かったため政府の政策を変えるまでには至りませんでした*。

註* 韓惠仁・南相九『韓国における「朝鮮人強制動員」問題の現状と課題』『大原社会問題研究所雑誌 』(686号, 2015年12月号, 37-47頁) 39頁

(2) 2005年の日韓会談の文書公開と民官共同委員会意見

2002 年 10 月 11 日に、広島三菱重工で強制労働をし被爆した 韓国人5 人が、日韓会談の文書公開を求めてソウル行政法院に訴訟を起こしたことがきっかけとなり、2005 年 1 月 11 日に韓国政府が日韓会談の韓国側文書の開示を決定しました。

そして、同年8月26日に「韓日会談文書公開後続対策関連民官共同委員会」が開催され、「日本軍慰安婦問題等、日本政府・軍等の国家権力が関与した反人道的不法行為については、請求権協定により解決されたものとみることはできず、日本政府の法的責任が残っている」などと、次のような意見を表明しました。

○ 日本軍慰安婦問題等、日本政府・軍等の国家権力が関与した反人道的不法行為については、請求権協定により解決されたものとみることはできず、日本政府の法的責任が残っている。

〔中略〕

○ 韓日交渉当時、韓国政府は日本政府が強制動員の法的賠償・補償を認めなかったため、「苦痛を受けた歴史的被害事実」に基づいて政治的次元で補償を要求したのであり、このような要求が両国間無償資金算定に反映されたとみなければならない。

○ 請求権協定を通じて日本から受け取った無償3億ドルは個人財産権(保険・預金等)、朝鮮総督府の対日債権等韓国政府が国家として有する請求権、強制動員被害補償問題解決の性格の資金等が包括的に勘案さているとみるべきである。

○ 請求権協定は請求権の各項目別に金額を決定したのではなく、政治交渉を通じて総額決定方式で妥結したため、各項目別の受領金額を推定するのは困難であるが、政府は受領した無償資金中相当金額を強制動員被害者の救済に使用すべき道義的責任があると判断される。

国務調整室 報道資料 仮訳

つまり、強制動員の犠牲者(被徴用者)の賠償は日韓会談で請求できなかったが、「苦痛を受けた歴史的被害事実」に基づいて政治的次元で補償を要求し、それが日本からの無償資金算定に反映された。そこで、韓国政府は受領した無償資金中の相当金額を強制動員被害者の救済に使用すべき(法的責任は無いが)道義的責任があるというのです。

その結果、2007年12月10日に「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」(法律第 8669 号、2008.6.11 施行)が制定され「強制動員犠牲者」の救済がなされることになりました。

同法では「強制動員犠牲者」は死亡者だけでなく、「1938 年 4 月 1 日から 1945 年 8 月 15 日の間に日帝により軍人・軍務員又は労務者等として国外に強制動員され、その期間中若しくは国内帰還の過程において死亡若しくは行方不明になった者又は大統領令に定める負傷により障害を負った者」とされています(第2条)。

なお、上記の2005年8月26日「韓日会談文書公開後続対策関連民官共同委員会」の意見は、"「苦痛を受けた歴史的被害事実」に基づいて政治的次元で補償を要求したのであり、このような要求が両国間無償資金算定に反映されたとみなければならない"としています。この部分のみを提示して、韓国でも「慰安婦」「徴用工」の補償が日韓協定に含まれていると結論されているではないかという主張があります。しかし、同委員会意見は、

○ 日本軍慰安婦問題等、日本政府・軍等の国家権力が関与した反人道的不法行為については、請求権協定により解決されたものとみることはできず、日本政府の法的責任が残っている。

と述べ、国家権力が関与した反人道的不法行為については日本政府の法的責任が残っているとしています。

(次節へ続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?