【本の感想】『みんなの宗教2世問題』

こんにちは。わたころのほんまです。

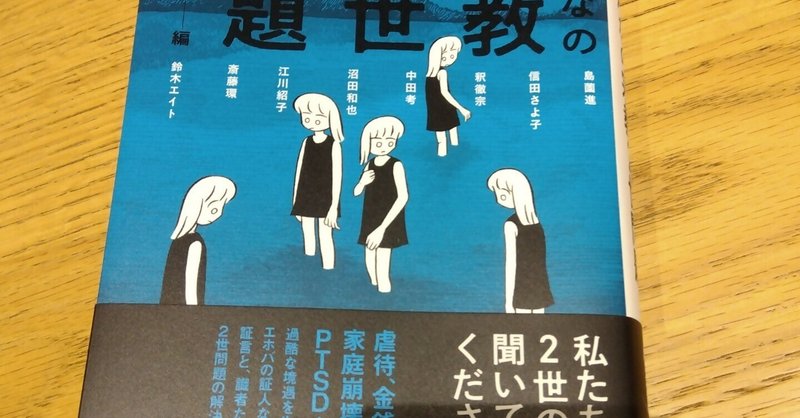

今日は『みんなの宗教2世問題』(編著・横道誠、晶文社、2023年)を読んだ感想を書きたいと思います。

ところで、ライフリンクさんのnoteで、『こころを癒す音楽』(編著・北山修=講談社)の中から「苦い記憶や痛みは、忘れ去ったり否定するのではなく、十分味わうとき、心は再生する」という言葉が紹介されていました。

苦い記憶や痛みを、十分味わう——とはいえ、味わうには痛すぎたり怖すぎたりする記憶や痛みもあれば、特に味わいたいと思わないような記憶もあると思います。私にも、人並みに、「当事者経験」と呼べるようなものがいくつかありますが、その中で、「宗教2世問題」は、味わうのにちょうどよくて、ときどき記憶がしまってある部屋の扉を開けて味わいたくなるものの1つです。

私は、厳密な意味でいわゆる「宗教2世」ではありません。ただ、昨今「宗教2世問題」という言葉で意味される問題と多少重なる経験をしてきました。私が個人的にこの問題と向き合っていたのは、もう15年ほど前。懐かしさも感じるほどです。当時は今のように広くメディアで取り上げられていたわけでもなく、この問題と向き合うにあたって、それなりに回り道をしたものでした。だから、今、書店の新刊コーナーで「宗教2世」の書籍が並んでいるのを見ると、とても嬉しく思います。時が経つと社会の関心・注目度が上がることもあるんだなぁというのを実感した次第です。

* * *

『みんなの宗教2世問題』は、当事者の声、宗教学者や臨床心理士などの専門家の議論、対談、宗教2世を描いた創作物(小説や映画等)の紹介等、多様な内容で構成されています。

第1章は、「当事者たちのさまざまな声」。「あるある」と当事者として共感しながら読んだ箇所もあれば、「こういう経験はないな…」「そんなことになってたんだ…」と第三者として読んだ箇所も多々ありました。親にとって宗教(信仰)は子をコントロールするための大事な道具だった(43頁)という箇所には、ハッとさせられました。親が子をコントロールする手段は山ほどあるけれど、宗教もその一形態になり得るんですよね。

第3章「識者たちによる宗教2世論」の中で、江川紹子氏が、「2世」問題は「家族」というブラックボックスに覆われていて問題が外から見えにくく、理解しにくいと指摘していました(235頁)。この点も本当に共感します。周囲の人、本当にどうしようもなかったのかなぁと何度も思いました。

特に興味深かったのは、第4章の斎藤環氏×横道誠氏の対談「信仰の自由はR20にしたほうが良い?」。その中で、宗教2世と発達障害に関する話題がありました(260頁他)。私も、あくまで個人的に宗教2世の問題を考えたとき、これは単に宗教や家族の問題として考えるだけではなく、精神障害や発達障害についても理解しなければ解けないと思っていました。このことが、私が精神障害や発達障害に関心を抱いた理由の(たくさんあるうちの)1つになっています。

また、この章では、(子供が強制的に入信させられるのを避け、成人になってから入信を決めるのがよいのではといった意味で)「宗教は十八禁」にすべきか(277頁)という話題が登場します。そういえば、私も昔、近いことを考えたことがあったなぁというのを思い出しました。時間差もありましたし、書籍を通してですが、自分だけじゃなかったんだと思えて、なんだか嬉しかったです。

第5章「宗教2世はいかに描かれてきたか」では、宗教2世が描かれている創作物(小説や映画等)が紹介されています。これは、宗教2世が描かれている創作物のリストとして手元に置いておきたいと思いました。そうか、こんなにあるんだなぁ、と。読むかどうか、見るかどうかは別として、読みたい/見たいと思ったときにアクセスできるといいなと思ったのです。また、当事者経験があると、過去を想起させる創作物にいきなりアクセスするのは勇気がいると思うのですが、著者が紹介している文章を読んで、アクセスするかどうかの参考にすることもできそうです。

向き合うか向き合わないか、どのようにどのくらいの距離感で向き合うか、いつどの程度向き合うか、それはすべてその人の自由です。これまで何かを親から強制されてきたかもしれないけれど、それに対してあなたがどうするかは自由です。いつかアクセスしたくなった時に手に取れればいいし、取らなくてもいい。そんなふうに思いました。

ただ…、「宗教2世問題」についてネットやメディアでの取り上げられ方を見たとき、少なくとも厳密にそれに該当しない私などは、また「マイノリティの中のマイノリティ」(言い換えれば、若干の疎外感のようなもの)を経験することになるのかな、という想いがほんの少しだけよぎったのも事実です。当事者の皆さん、そういうのありませんか…?

とはいえ、たとえ「同じ種類の経験をしてきた」当事者でも、その感じ方やとらえ方は同じではないはずです。それに、そもそも全く同じ経験をしてきた人はいないですからね。

似た/近い経験をした人たちと、「おなじ」と「ちがい」を共有しながら、ひろくゆるくつながりを感じられることを、まずは喜ぼうと思いました。そして、時間の経過の中で変わっていくものもあるということに、希望を持とうと思いました。そして、今日もどうにかして生きている、それだけで良しとしようと思いました。ね、ハードル低いでしょ?笑。

* * *

ほぼ同時期に刊行された『信仰から解放されない子どもたち――#宗教2世に信教の自由を』(編著・横道誠、明石書店、2023年)も購入しました。こちらの本では宗教2世の支援の在り方の考察も書かれているようなので、これから読むのが楽しみです。(ほんま)

*ほんま:当事者経験をいろいろ抱えるソーシャルワーカー。社会福祉士・精神保健福祉士。主に障害者就労支援に従事。おしゃべり。趣味はころころ変わるが、コーヒーと旅行はずっと好き。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?