【インタビュー】母親の死や自身の病の経験が人生の進路を作業療法士に方向づけ、現在も作業療法士として挑戦を続けるBさん

わたころメンバーの田島です。今日は当事者×セラピストと位置付けられると思われる難病を持ち、作業療法士として働いておられるBさんの紹介をします。

16歳のとき、友人に誘われて献血をしたときの血液検査で、「異常が発見されたので病院に行ってほしい」と言われたのが自身の身体の異常への気づきのきっかけだった。病院で調べると、多発性筋炎という自己免疫疾患と診断を受けた。それ以来、ステロイド剤をずっと使用して治療してきた。その後は、もともとの疲れやすさや運動の苦手さというよりも、ステロイド剤の服用により体調不良が生じていた。しかし医師は体調不良を気に留めることなく、継続を疑わない様子だったため、他の医師に相談したところ肢体型筋ジストロフィの確定診断を受けた。25歳のときだった。

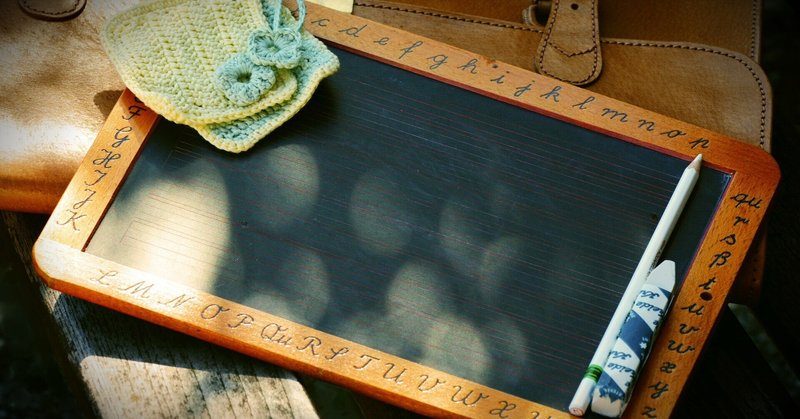

その間に作業療法士の養成校に通い、作業療法士になっているが、1つには、姉が検査技師だったことが影響している。また、16歳のとき、癌で母親が亡くなったのだが、母親のリハビリテーションに作業療法士が関わっていたことも影響している。母親は小学校の教員をしており、教員に復帰することをずっと目標にしていた。母親を担当した作業療法士は、最期まで母親が仕事に復帰することを応援してくれ、「小学校の教員なのだから字が書けないとダメだよね」と言い、書字訓練などをしてくれていた。リハビリテーションというと、立ち上がるや歩く等を行うものと思い込んでいたが幅が広いことを知り、作業療法士に興味を持った。

小さい頃からピアノをしており、母親の希望でもあった音楽を活かした仕事をするか考えていたタイミングで、病の発見があった。その時に、ピアノは自分のためにやっていたが、もっと人のために仕事をしたいと思うようになっていた。その気づきは、仕事選択をする際の大きな方向の転換につながった。

ちょうど、自身の診断と母親の亡くなったタイミングが同時期であり、母親の出来事の方があまりに大きく、母親のいない生活のやりくりを乗り越えることが精いっぱいで、自分自身のことはむしろ淡々と受け止めてきた感があるとのことだった。

母親は典型的な仕事人間で、夏休みの時には母親の勤務する小学校について行って、遊んだりした。よその小学校を探検できたことが面白かった。母親は姉に「自分のやりたいことを仕事でやれることは幸せ」と言っており、自身の性分としても、興味を持ったことに突き進んでいくタイプだったため、高校の先生から病のことを心配し、進路について懸念する声もあったが、作業療法士になるという決心は揺るがず、進学をした。

作業療法士になってからは、自身の体力を勘案しながら、医療機関に勤めたり、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、精神科診療など、多様な障害領域で働いてきた。大学院も修了した。大学院の研究では、訪問リハビリテーションの事例について、どのように気持ちが変化し、次のステップに進めたのかについてインタビュー調査を行った。ここ数年は、病気の進行と加齢による身体的変化を感じるようになり、今後の働き方を模索中ではある。とは言え、自身のケアもしながら後悔なく自分のやりたいことに挑戦できたらと思っている。家族もそれを応援してくれている。いずれは教育機関で働き、生活期に関わる療法士が増えることに貢献がしたいとのことだった。

以前、同僚から言われたことだが、自分自身は、他の療法士に比べ、患者、利用者の感じていることをスル-しないところがあるらしい。確かに、なぜそう思ったのか、その背景を知りたい、知ったうえでできることを探している。その人なりに生きてきた経験からそのように言っているのだろうと思うから、こちら側の専門性は少し横に置き、お話を聞きたい。自分にもいろいろな経過があって今の自分があると思うので、上っ面だけで自分を捉えないでほしいと思うから、そのようにしているのかも知れないと語っていた。(田島)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?