ミニシヴィライゼーションを遊んだ感想

久しぶりにボドゲを遊んで、仕組みに目からウロコが落ちまくった体験をしました。ミニシヴィライゼーションの感想を書きます。(まだ2人プレイ1回しかしていないので、戦略などの話はないです。)

たった4カードの狭義単調増加数列で生産力を表現

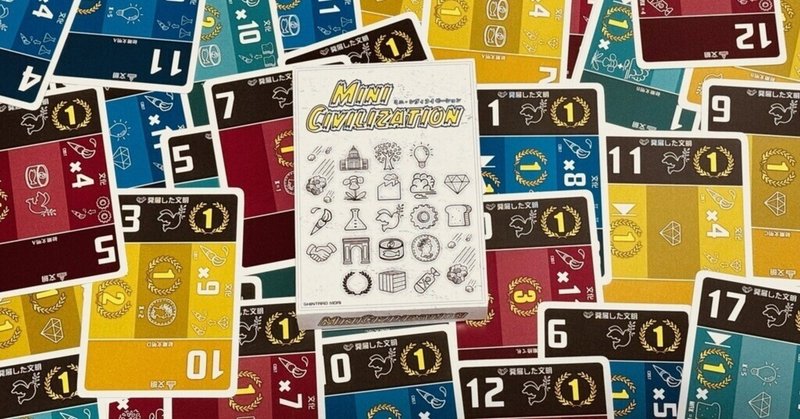

ミニシヴィライゼーションの唯一のコンポーネントで、メインの仕組みです。4枚の数字カードを小さい順に並べて、その差分が生産力になります。ぱっと聞いて全然意味がわからないシステムです。

4枚で3, 8, 9, 13 と数が並んでいれば、生産力が芸術/化学/産業/食料=3/5/1/4になります。この生産力がラウンドで使える資源数になります。食料はアクション数です。いろいろふしぎ。

数列の数字の1つを置き換えることが出来るアクションがあります。このアクションがミニシヴィライゼーションの唯一の拡大要素です。

数字を1つ置き換えると、右端の食料以外は必ず他の生産力が犠牲になります。芸術の生産力を上げたいのに1つ右の産業の生産力に阻まれます。難しい!

しかも、サプライに並んでいる数字にしか置き換えられないので、めちゃくちゃ困ります。すごい!

このシステムが紙ペンゲームとしても、きっちり収まっているので感動的でした。カードの数字のところのメモリに線を引くだけで生産が終わり。クール!

その他の細かい要素がちゃんとシヴィライゼーションをしている

紙ペンゲームは発明だと思っています。でかいボードよりも取り回しやすく、情報量も多くできるので、重たい仕組みを入れやすいと思います。

アクションが10種類あり、資源が基本4種と特殊3種は、普通のボドゲだとするとかなり大変です。しかし、紙ペンゲームだと本当にギリギリ、奇跡的になんとか扱える。ちょうどいいバランスで楽しいです。

(この作者のゲームのサプライラインも遊んだことがあります。サプライラインも認知ぎりぎりの計算をさせてくる、すごいゲームです。)

生産力の数字のカードには色や文明の他要素もあり、他要素を含めてカード1枚1枚はノンテーマなのです。なにより生産力の数字が現実世界において謎な概念です。それでも、プレイ中はそのことが気にならないぐらい、紙の要素でシヴィライゼーションがきれいに実装されています。

不満点

作者さんは多分考慮されたうえで気になったところは

8点獲得ボーナスの2点は紙にも書かれていほしい。2点が即時か終了時かの情報は参照しやすいところにほしい。

カードの上下が分かりづらかった。黄色と青色でカードの上下のコントラストの差が大きいので、上下部分はもう少し無彩色でも良かったのかも。

総じて、かなり感動したゲームでした。ぜひ遊んでみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?