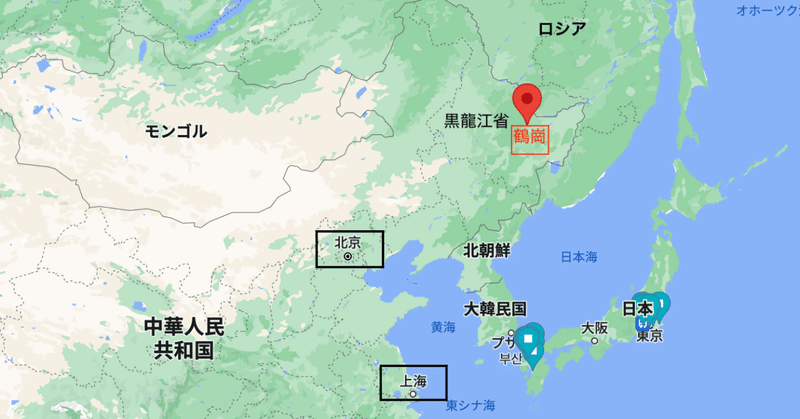

【ぶんぶくちゃいな】「鶴漂」ローン地獄から逃れ、国境の街に移住する若者たち

ツイッターで以前引用したことがあるが、中国のネットに選挙に関するブラックユーモアがある。もう長いこと、多少表現を変えながらもなんどもなんども繰り返して目にしてきたから新鮮味はないのだが、いつ見てもうまい言い方だなぁと感心する。だいたいこんな意味だ。

アメリカ人「投票日の数日後には誰が選ばれるか分かるよ」

台湾人「投票日当夜には誰が選ばれるか分かるさ」

中国人「投票日の前にもう誰が選ばれるか分かってるぜ」

ちょうど今週、米国では中間選挙が終わったばかりで、共和党が大きく躍進するのではとされた事前予想が大きく狂い、なかなかドラマチックな展開になっている。そして台湾でも今月末には、蔡英文政権にとって中間選挙に相当する地方選挙「九合一選挙」が行われる。こちらは政権が揺らぐことはあまり予想されていないが、それでも野党は2年後に焦点をあわせて全力を投入することになる。その結果がどうなるのかが楽しみである。

中国はご存知のとおり、先月の党大会で予想通り習近平政権の3期目が始まり、習以外の新政治局委員6人のメンツは予想通りとはいえない部分もあったものの、結果的にはそれなりに落とし所のあるものとなった。ただ、その選出の過程は、庶民はまったく蚊帳の外に置かれており、今後どんな政策が行われるのか、そしてどれほどの力を新指導層が発揮できるのかは未知数のままだ。

特に、今回党ナンバー2に選ばれるまで上海市党委員会書記を務めていた李強氏が先頭に立って進めた、2ヶ月に渡る上海市の全面ロックダウン以降、上海市どころか中国全体の経済は転がるように悪化するばかりで好転の兆しは見えてこない。

今のところ中国政府にとっての唯一の「頼みの綱」といえるのが不動産業界支援による内需の拡大だ。だが、その不動産業界だって、上海ロックダウン直前まで加熱と業界内の行き過ぎた混乱を整頓するという理由で、厳しい拡張制限措置がとられていた。それをロックダウン以降、消費意欲が激減したことを受けて、これまで制限していた地方政府の土地売買を奨励し始めた。だが、「金九銀十」(「金の9月、銀の10月」)と呼ばれる「消費の黄金期」のはずの9、10月にも期待したほどの成果がなかったことが明らかになった。

これは文字通り、《【ぶんぶくちゃいな】経済学者許成鋼に聞く「中国経済に希望はあるのか?」》で経済学者の許成鋼教授が指摘したとおり、政府トップがなんの経済知識もなしに、庶民に人気の不動産をツールに使えば内需が拡大できると考えた結果だ。

不動産投資は投機も含めて、「未来の買物」である。だが、未来どころか現状に夢や期待がなければ、人びとはそこにお金を落とすより身の回りを固めようとするのは素人でも分かる道理である。しかし、市場は明らかにそこへの投資を控えている。3年前とはすでにすっかり人びとの現状に対する期待感とメンタリティーがすっかり変わっていることに、政府が気がついていないとしたら、今後の政権運営もまた非常に困難になるはずだ。

●30万円で家が買える?!

ここから先は

¥ 400

このアカウントは、完全フリーランスのライターが運営しています。もし記事が少しでも参考になった、あるいは気に入っていただけたら、下の「サポートをする」から少しだけでもサポートをいただけますと励みになります。サポートはできなくてもSNSでシェアしていただけると嬉しいです。