今年の読書録③「戦艦大和ノ最期」

わたしが本を読むの最大の理由は、

「読む快楽を得ること」

であるが、少し違う動機で本を手に取る場合もなくはない。

例えば、先の大戦のさなかに生きた日本人によって書かれた、このような本である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「あの当時に生きていたら、自分はどう行動しただろうか」

と自らに問うことは、普段の生活の中でふいに訪れる天気雨のようなもので、ちょっと当惑したりするものの、しかしごく自然なことでもある。

これは昭和九年生まれの父から、折にふれ戦時中の話を聞かされていた幼児体験によるものでもあるだろうが、それより強烈だったのは、たぶん小学校のころに読んだ「はだしのゲン」の影響のような気がする。

このマンガに登場する町内会長といえば、ああ、と思い当たる方も多かろう。

このグロテスクに戯画化された人物は、なぜかわたしの胸に強いリアリティをもって迫った。「これはわたしの姿だ」と。

無反省に体制にのっかって居丈高になり、自らの内心に向き合うことなく、集団から外れようとする個人に対し残虐性をむきだしにする――。

これは自分だ、だから、よっぽど気を付けないといけない……。

戦時に生まれていたら、多くの日本人と同じように、わたしも愛国心にあふれ、鬼畜米英を憎んだろう。また、わたしは勉強ができない代わりに頑健な身体に恵まれているから、かならず招集されて、戦地で泥にまみれ、死ぬだろう。その時に、きっとぶざまに迷い、もしかして同胞と少しの食料を争い、エゴをむき出しに、恥ずべき振る舞いをするかも知れない。

こういうことを、そろそろ五十になるわたしは、何度思ったか知れない。

日本人が先の大戦に関する本を読むことは、大事なことだと思う。

それはキリスト教徒にとっての旧約聖書や福音書と同じように、自らの性向や行いを見つめるための、最高の鏡になるはずだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「戦艦大和ノ最期」の初出は、巻末の年譜によると昭和24年となっている。

作者吉田満氏による短いあとがきによれば、終戦直後のほぼ一日で書きあげられたとあるから、解説などにあるように、出版まで紆余曲折あったことがそのことからも分かる。

作者は実際の大和の乗組員であり、したがって類別するならばこれは「実録小説」となる。

個人的には、小説のラスト近くのあるディテールについての議論に関する知識があった。このディテールが、事実に即しているか否かという問題である。これは実録が前提である以上、なかなか大きな問題でもある。

ただ今回はそこには触れず(解説などでも、その議論についての記述はなかった)、あくまで文学作品として味わったわたしの感想を、いくつか書くにとどめることにする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

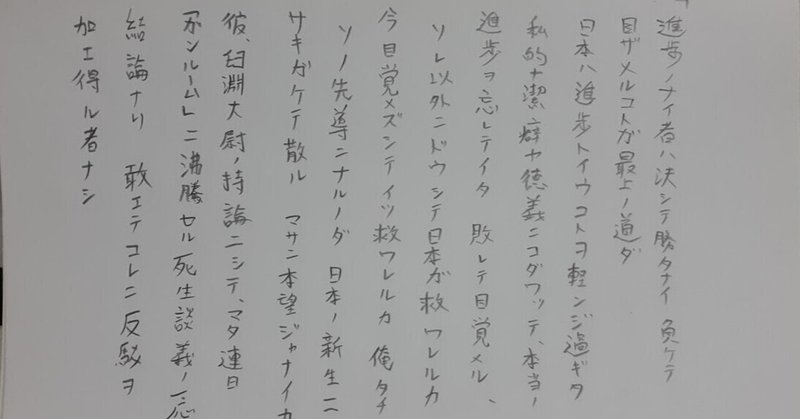

まず、これは誰しも思うことだろうが、本編の最大の魅力はこの文語のというスタイルである。

昭和十九年末ヨリワレ少尉、副電測士トシテ「大和」ニ勤務ス

という書き出し。

二十九日早朝、突如スピーカー「〇八一五(午前八時十五分)ヨリ出港準備作業ヲ行ウ 出港は一五〇〇(午後三時)」

カカル不時ノ出港、前例ナシ

サレバ出撃カ

という簡潔な名調子が続く。

句点はあるものの読点がないという文体も、これがいわゆる「叙述」というより航海の「記録」、または勤務上必要であった「日誌」といったような性格を強めている。

この、曖昧さを排し、正確さのみを心掛けたかに見える文体こそが、のちに始まる激烈極まる戦闘、というより一方的な被弾につぐ被弾、戦友の死の描写に、美しいとさえ表現したいような、一種の文学的効果を与えている。

もう一つ、この小説は出撃の冒頭から大和の轟沈ののちに救助されるまで、短いエピローグをのぞきすべて舞台は洋上にある。

ここに着目してカテゴライズすると、これは「海上小説」または「水上小説」、いや「船上小説」とでも呼びたい独特な作品でもある。

割愛したディテールについて、「平家物語」の一場面からの連想を指摘するむきもあるが、わたしは読み進めながらなんだかふわふわしたような、足元の定まらぬような感覚をつねに味わっていた。

これはむしろ「土佐日記」ではないか?

貫之が女性を演じて書いた日記文学との比較は、まったく新しい「戦艦大和ノ最期」の読み方を教えてくれるのではないか?

もっと大きく飛躍して「ハックルベリーフィンの冒険」と比較するというのはどうか。

巨大戦艦に新興国家のエリート士官として搭乗する若者と、アメリカの片田舎の、そのまたはずれものである孤児と逃亡奴隷の物語を、同じ一人称による「船上文学」として並べて考えるなんて、考えてみたら面白い。

沖縄に向け出撃する三千人の日本人も、あのミシシッピを下る筏のうえのふたりも、運命を船にあずけ、自問を繰り返しながら、厳しい人生を進むのである。

では「白鯨」は? などと、とめどなくなるのでいいかげんやめる。

わたしにとって「戦艦大和ノ最期」で一番ひざを打ったディテールは、米軍の猛攻をうけた大和が、ついに傾き始める場面。

魚雷命中、左舷ニ二本

傾斜計指度僅カニ上昇ヲ始ム

ここからさらに、

カクテ傾斜ノ進行意想外ニ速シ

スデニ五体ニ不安感アリ

傾斜五度ニ達セバ、砲弾ノ運搬ニモ支障来シ、戦闘力半減セン

マタ重心ノ喪失感ハ、士気振作上致命的ナリ 猶予スベカラズ

ここから轟沈にいたるまで刻々傾斜は強まるわけであるが、まさに船上文学の白眉。

傾斜が兵士に与える心的不安を重大視するなんていう場面、船上文学以外に出合えぬディテールではないか。そして、その気持ち、砲弾の運搬などの作業上の困難より、足元の傾斜による士気の喪失、すごく、分る気がする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

戦争の実録として、また日本人として、別に思うことももちろん多々あるが、それはまたいつか違う機会に書いていきたいと思う。

戦後に書かれた先の大戦に関する本といえば、すぐに反戦文学だ戦後文学だ言いだす小賢しい人の声ばかりが聞こえるが、右だの左だのなんて簡単なことではなく、事実を知ることを積み重ね、自問自答を死ぬまで繰り返すことこそ、もっとも大事なことだと、わたしは信じている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?