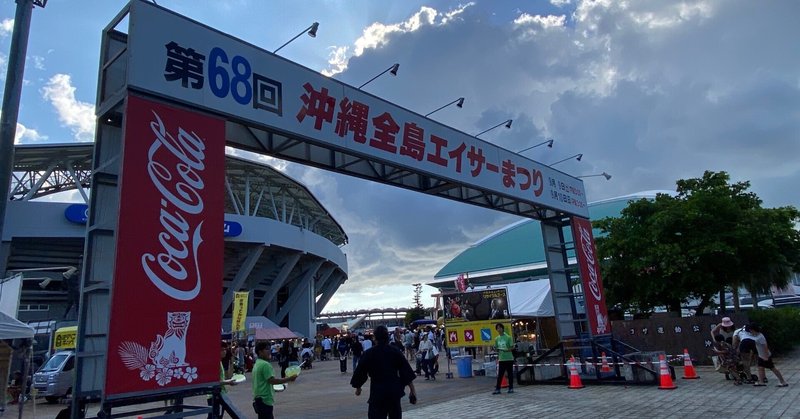

【ルポ】沖縄全島エイサー祭り

こんにちは。

エイサー大好き男です。

大学生から沖縄の伝統芸能であるエイサーを始めて、大学時代はエイサーにほぼ全ての時間を割き、社会人になってからも休みのたびにエイサーに携わっていました。

今夏、そんな私が人生の中で一大トピックとも言える経験をしてきました。

それは「沖縄全島エイサー祭りに出演する」ということです。

と言うわけで、エイサー知らない方にとってはコアな話になりますが、そもそも沖縄全島エイサー祭りってなに?ということをこの記事で説明したいと思います。

(エイサーの概要に関しては下記記事で詳しく説明しています。もし良ければ見てやってください)

歴史

地域の村祭りから沖縄全体のイベントへ

エイサーについて語り出すと5万字を優に超えるため詳しく説明しませんが、元々エイサーは沖縄で踊られる地域ごとの盆踊りでした。

起源がわかっていませんが、仏教儀礼(一向宗の踊り念仏)が貴族や王族から一般に知れ渡るにあたり、大衆化したと言う説が有力です。その名残か、現在でも仏教的な暦に則り、主に旧盆の時期に踊られています(いわゆる8月盆です)。

しかし、あくまでそれぞれの地域で踊られた踊りなので、近隣の地域なら練り歩きの最中に出くわして『ガーエー』(どちらがリズムや隊列を崩さずに踊りきるかを至近距離で踊ることで競うこと)をすることもありますが、エイサーのメッカである沖縄市のエイサーと30km以上離れた那覇のエイサーが出くわすことはまずありません。

そのため、地域ごとのエイサーの交流は戦後まで存在しませんでした。

そして、戦後。

他地域より多く米軍に土地を接収されていた現在の宜野湾市、沖縄市、北谷町、うるま市など本島中部では米軍基地が収入や雇用の多くを占める中で、それに頼らない経済の立て直しが模索されていました。

そのような状況の中、エイサーを見世物として興行を行うことが主に地域の商工会議所によって発案されます。

(※『コザ市のオフ・リミッツ』で検索すると詳しいことがわかります)

興行としてのエイサーの発端は、石川市(現うるま市南部と沖縄市北部)にて昭和27年(1952年)に「米琉親善盆踊り大会」という名前でエイサーコンクールが行われたことです。

この催しは1万人を越える観客を集め大盛況のうちに終わりました。しかし単発イベントであったため、第2回は昭和31年(1956年)、第3回は昭和35年(1960年)と隔年で行われていました。そうすると徐々に勢いは無くなっていきます。特にすぐ近くで似たようなイベントが行われていればなおさらです。

(※念のため補足ですが、現在うるま市で大規模なエイサー祭りが開催されているので、石川市のエイサーコンクールが失敗に終わったということではないです)

そのすぐ近くで行われていたイベントというのが、コザ市(現在の沖縄市中南部)の全島エイサーコンクールでした。

これが現在の沖縄全島エイサー祭りです。

この石川市とコザ市のエイサーコンクールという催しは沖縄中のエイサー団体が一同に介して踊りを見せあうという新たな習慣を作りました。

沖縄本島北部の大宜味村のエイサーと南部糸満市のエイサーを同時に見られるということです。

このようなこともあり、沖縄の一地域の踊りを沖縄全体のものに昇華した『全島エイサーコンクール』改め『沖縄全島エイサー祭り』は沖縄エイサーの権威としての地位を築きました。

上記のような経緯で沖縄全体から認められるようになった全島エイサーコンクールですが、和気藹々と沖縄中のエイサーを見られる楽しげなイベントとして今まで続いているかというと、そううまいこと事は運びません。

なぜかというと、そこには「コンクール」という形式が生み出す問題があったからです。

コンクールからお祭りへ

1956年(昭和31年)に開催されたコザ市の全島エイサーコンクールは、その名前の通り「コンクール」として出演団体に踊りや曲の完成度などで優劣をつけていました。

エイサーはビデオカメラなどがない時代からあるものなので、基本口伝されている舞踊です。そのため、時代を経れば経るほど各地域で踊りが変わっていきます。それでも自由に踊ることができ、それぞれの地域にある審美眼で踊りの良し悪しを決めていました。

しかし、コンクールとなると画一化された審査基準があるため、自由に踊るということができません。

また、この審査基準というのがとにかく細かく、曲や振り付けはもちろん衣装や体形など特色が出やすいものにまで決まり事が作られました。

数年は素直に従っていた出演団体ですが、だんだんと審査に対する不満が募ります。自分達の価値観で良いとしているものが、学者や政治家の一言で評価されなくなるというのは酷な話です。

そして、ついに事件が起こりました。第12回を数えるようになった昭和42年(1967年)のことです。

1位となれなかった二つの青年会(地域の青年たちの組織。現在ではエイサー団体を指すことが多い)が審査員に対して「納得ができないから審査をやり直せ」と迫り、それに対して審査員側も「もう閉会したから解散しろ」とにべもなくつきかえし、暴動に発展しました。最後には警察が出動する事態になったそうです。

さらに、評価に納得がいかず出場しなくなる団体も徐々に出始め、コンクールとしての権威が地に堕ちていきます。

これを憂慮した運営は、昭和52年(1977年)の第22回からコンクール制を廃止し、審査をしない「まつり」形式へと変更しました。

この流れは沖縄各地のエイサーコンクールに波及し、1970年代の終わりにはほぼ全てのエイサーコンクールが「まつり」となりました。

また、それ以降コンクール形式のエイサー大会が催されることもなくなりました。

そして、今ではコンクール時代から出場している伝統的な団体だけではなく、伝統エイサーの形を模して近代ポップスなどを取り入れた全く新しい「創作エイサー」を踊る団体や、地域に依存しない学生団体など、出自も見た目も踊りも伝統によらない様々なエイサーが見られるイベントとなっています。

感想

かなり前置きが長くなりました。完全に自己満足の記事なのでお許しください。

上記の経緯で始められたエイサー祭りは、沖縄の人がエイサーをアイデンティティにするための試行錯誤の結果だと思います。

と言うことはそれだけ沖縄の人の思い入れも強いということです。

私が勝手に考えていることですが、沖縄全島エイサー祭りは認められた団体しか出演することを許されていません。

そして、基本的に出られるのは沖縄の団体です。東京の学生団体が出られるはずもないのです。本当は。

それが出演できるというのはなんという奇跡だろう、と終わった今になってもその感動が心に沁みわたってきます。

そして、本題となる初めて全島エイサー祭りに出演した感想ですが、それはもう

【圧巻】

の一言に尽きます。

場所は沖縄市のコザ運動公園という大きな公園の中にある「沖縄市陸上競技場」という大きなグラウンドですが、個人的にはかなり広く、体感として東京ドームと同じくらいありました。

そして夕方になると仕事終わりの人たちが集まり、グラウンドを埋め尽くす人の量。おそらく1万人は下らないでしょう。

普通ここまで多くの人に見られながら踊るというのは緊張するものですが、やはり一人で踊っている訳ではなく、エイサーはみんなと力を合わせて踊るものであるため、全く緊張感なく楽しめました。

個人的な話ですが、当日緊張のあまり一睡も出来ずに参加し、コンディションが良くない状態でしたが、それを吹き飛ばすほどの景色と雰囲気への感動が一睡もしていないことを意識させずに踊らせてくれました。

エイサーの神様に踊ることを認められたのかもしれません。

どれだけ感動をお伝えできたかはわかりませんが、この記事をお読みになった方には一度現地に赴いてほしいと思います。

あくまで沖縄全島エイサー祭りはその名前の通り「お祭り」です。

友達と一緒に軽い気持ちで行って、そこからエイサーの世界に飛び込むこともできる。

そんな楽しいイベントです。

この記事を読まれているそこのあなた!!

ぜひ来年は沖縄全島エイサー祭りを見に沖縄へ行かれてみてはいかがでしょうか!!

余談

当日あまりにも人で溢れているので、携帯の電波は通じません。悪しからず。

友達や恋人、家族と行かれる方はそれぞれの電話番号を共有しておいた方が良いです。

私はLINE電話が通じず迷子になりました。

そして、沖縄全島エイサー祭りに出られるようになった経緯は以下の記事で記載しています。

もしよければこちらも併せてお読みください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?