地球を守るバイオ技術を社会に実装したい。学級崩壊を経て見つけたわくわくエンジン

わくわくして動き出さずにはいられない原動力「わくわくエンジン®」を持って活動している方たちを認定NPO法人キーパーソン21がご紹介する連載「わくわくエンジン図鑑」。

キーパーソン21代表 朝山あつこの長男、朝山雄太さんのわくわくエンジン®ストーリー。

中学校2年の夏「僕は高校へは行かない」と言ったひとことで、お母さんの人生を大きく変えました。

そこから二人三脚で始めた「わくわくエンジン®」探し。高校時代に発見したわくわくエンジン®によって、大学、大学院へと進み、研究者として就職。そして今はマネジメントといった新しい分野にも挑戦しています。今回はそんな雄太さんの変遷をご紹介いたします。

【図鑑 No.3】

お名前

朝山雄太

おしごと

バイオの技術で生き物を守ること

わくわくエンジン®

自然科学の研究を通じて自然・社会環境の維持に貢献できる技術を開発・実装すること

勉強すること、学校に通うことに何の意味があるのか、と悩んでいた中学時代

― ― 「高校へは行かない」その時の心境を教えてください

地元の公立中学に通っていたんですけど、授業や勉強を面白いと思えませんでした。こんな勉強して何の意味があるんだろう、将来何の役に立つんだろう、と毎日思っていました。中学でやっている勉強に価値を見いだせないでいるのに、高校に行く意味なんてないんじゃないかと思っていたんです。

だから高校受験をそろそろ考えなくちゃいけない時期に、母に「僕は高校へは行かない」と言ったんです。

― ― その時お母さんはどんな風に受けとめていましたか?最終的に高校への進学を決めた理由は?

最初は驚いて絶句していました(笑)そして高校へは行かずにやりたいことがあるのか?と聞かれました。「何か仕事しないと世の中で人は生きていけないんだよ」と言われた時に、「自分は何がしたいのか分からないし、先のことを何も考えられていないんだな」、と気付きました。

母から「今はやりたいことがわからないかもしれないけど、この先やりたいことができた時に、選べる様にちゃんと勉強しておくと選択肢が広がるよ」と言われ、その言葉が自分の腑に落ちた気がします。

それから母が塾を探してくれて、そこで出会った勉強を楽しんでいる友達、仲間ができたのも自分の勉強に対する考えを大きく変えてくれました。

勉強するのが当たり前の高校へ。大学を選ぶ時に初めて見つけたわくわくエンジン®

― ― 高校はどんな風に選んだんですか?そして高校生活はいかがでしたか?

高校は私立の男子校で、大学受験のための進学校だったんです。中学生の時はやりたいこととか、どんな分野に進みたいとかってことはまだ見つかっていなかったんです。高校の3年間でやりたいことが見えてきたら、大学は選べるようにしておきたかったんです。母と相談し、あえて学部を選ぶ幅を狭くしてしまわないようにと大学付属には行かずに進学校に行こうと決めました。大学附属の方が受験の回数も減って親子ともども楽だよね、という話はありました。受験からまた3年で受験ですし。でも、「やりたいこと」を選べるように、選択の余地を残すことに母はじめ家族も当然のこととして快諾してくれました。

そこまでは良かったのですが、入学した高校は勉強するのが当たり前の学校だったんです。僕は中学のときは勉強はテスト前にちょっとだけやるけど普段はしないのが当たり前だったので(笑)大きなカルチャーショックでした。クラスも教科別に成績順で決まるんです。例えば国語の授業は国語の成績がトップクラスの人が1組、中位の成績だと2組みたいな感じで。3ヶ月に1回試験があって、クラス替えするんです。成績が良ければクラスが上がるし、悪ければ下がるといった仕組みでした。

― ― 雄太さんはどの辺にいたんですか?

実は入学時は全ての教科でトップだったんですよ。でも、あの中学で育った僕には勉強するのが当たり前という概念がなかったので、当たり前に勉強しない日々を過ごして、気がついたら最下位まで落ちていました(笑)みんなは勉強するために学校へ通っているので、大事に授業を聞いているっていう感じでした。それに対して僕は本当に呑気でした。楽しい、興味ある授業は一生懸命聞くけど、興味が持てないことは全然興味ないって感じでした。

ー ー すごい学校ですね、中学とは真逆の学校を選んだんですね。大学を選ぶ時に初めてわくわくエンジン®を発見したということでしたが、雄太さんにとってのわくわくエンジン®はどんなことだったのですか?

高校1年の終わりに、理系か文系かを選んで、特化して勉強していくカリキュラムだったんです。でも、僕は呑気に過ごさせてもらっていたので(笑)何も決めていなくて。その頃も将来何がしたいということは明確にわかっていませんでした。

ただ理系から文系には移れるけど、文系から理系に移るのは難しいということだけで理系にしようと思っていたんです。また、選択の場の延長ですよね(笑)

理系と言っても、どの学部に進むかを決める時に、母から医学部?薬学部?工学部?建築はどう?と次から次へと候補を上げてくるんです。

その時、僕は人の役に立つ、人が便利になるということには全く興味がないということに気が付いたんです。

そしてこの時に初めてわくわくエンジン®を発見したんです。僕は子供の頃から生き物が大好きだったんです。特に虫が大好きです。僕にとっての虫はキレイで無駄がなくて見ていて飽きないんですよね。周りの人には中々理解してもらえないんですけどね(笑)

だから生き物を守ったり、緑を守ったり、地球を守る仕事がしたいと母に話しました。「それなら環境系はどう?」と言われたんです。

その時、その言葉にわくわくしたのを覚えています。子供の頃から大好きな生き物たちを、人間の都合で絶滅させたくないと思っていたんです。

だから「地球温暖化から生き物を守る仕事をする」「温暖化防止や環境を守るための研究とか技術を身につける」ということがその時のわくわくエンジン®だったんだと思います。

かっこいい大人との出会いが僕の人生の転機に

きちんと今で言うわくわくエンジン®を自覚できたのは、母がリバネス(生命科学を研究し、最先端の理科教育の普及を目指すベンチャー企業)の代表をしていた、丸 幸弘さんに会わせてくれたことがきっかけでした。

当時、丸さんは大学院生で若手の研究者でしたが、在学中に理科教育の会社を起業されていました。母の紹介で、僕が通っていていた高校へ、実験教室の出前授業の営業に来られていたんです。放課後に「商談が終わって学食でお茶飲んでるからおいで〜」と母から電話があり、ふらっと行ってみたのが運命の出会い(笑)になりました。

丸さんは研究することの面白さを本当に楽しそうに話すんですよ。学生研究者と社長の二足のわらじであれば、大変なことも多いはずなのに、こんなに楽しんで仕事をしている人もいるんだ!と思い、それまで自分が持っていた大人像や仕事像を揺さぶられました。自分がやりたいことをやっているから仕事が楽しいのだろうな、と思ったことを覚えています。

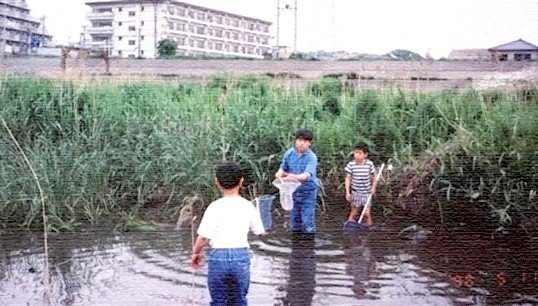

その時丸さんから「成長する産業と衰退する産業がある。これからはバイオテクノロジー、ナノテク、宇宙に関連する産業は成長していくよ。特にバイオはこれからの産業だと思うよ」と言われました。もともと、小さい頃から生き物は大好きで、カブトムシ取りに行ったり、ザリガニ取りに行ったりするのは大好きな子供でしたし、生物への畏敬はすごく持っていました。だから環境問題から生き物を守ったり、緑を守ったりすることにはとても興味を持っていたんです。

丸さんのひとことで、生き物を守ることと、バイオテクノロジーがつながったんだと思います。この出会いがきっかけで僕は将来バイオ産業の仕事をしようと心に決めたんです。

高校生くらいまでって、家族以外の大人との接触は学校や塾の先生くらいしかいないじゃないですか。そんな中での丸さんとの出会いは衝撃的でした。

僕もこんな仕事を楽しんで活き活きとしている大人になりたいと思いました。

この出会いは僕の転機になりました。

大学から大学院へ。そして研究者になる道を歩んでいった

― ― 大学ではどんな授業、研究を?

大学では生命科学部を専攻しました。生物について幅広く勉強させてくれたのでとても楽しかったですね。中でも実習やフィールドワークが好きでしたね。例えば森林がどういう風に成長していくのか、という実習なんかもあるんです。毎年あるエリアの木の本数、高さ、幹の太さを測って去年と比較して、どれだけバイオマスが増えているかを推定させる実習です。

外に出て自然に触れるだけでも僕は楽しいんですけど、植物の成長ってあまり数値化しないじゃないですか。1年間でどれくらい光合成が行われているはずだと言うことを計算して規模の大きな数字を蓄積できる。そのためのデータを学生でもとることができると言うことを示してもらったことが面白かったですね。他にも色々な実習があったんですけど、手を動かして実体験から学ぶ授業でしたので、本当に楽しかったですね。

― ― 大学院に進学したのはやりたいことが見つかったからなんですか?

逆で、大学を卒業する時点では見えてなかったんですよね。バイオとか環境とかキーワードはあるけど、解像度が低いというか、それをどう仕事に繋げられるんだろうか?って考えてました。

僕は今もですが、『革新的な技術開発や技術実装』をしたいと思っています。世界を変えてしまえるようなことや、これまでの常識を変えるようなことをやりたいと思っていました。

今も同じですが、環境問題ってとても難しいんです。利便性や収益性を追い求めると、環境負荷が大きくなってしまって、環境負荷を低減すると今度は不便なものになってしまう。いわゆるトレードオフの関係性になってしまうことが多いんです。便利でなおかつ環境負荷の低いものを生み出す、それには技術を研究・開発して新しいものを生み出すしかない!と思っていました。

でも当時の僕はそういう会社や技術開発の取り組みをなかなか見つけることができなかったんですね。それであれば修士に進学し、研究をしっかり身につけながら、その分野の技術開発の取り組みを見つけてった方がいいんじゃないかと思い、大学院に行くことにしました。

― ― 大学院ではどんな研究をしていたんですか?

大学院では光合成の研究をしていました。僕にとってのテーマは地球温暖化防止で生き物を絶滅させないというものでした。二酸化炭素を増やさないで、人間や生き物のからだを作っている炭素に変換するためには膨大なエネルギーが必要で、そのエネルギーを生み出す現象として光合成は圧倒的な存在感があるんです。地球温暖化を防ぐために光合成のしくみを理解したかったので、研究はとても楽しいものでした。

― ― 仕事もやはり環境問題をテーマとしている会社なんですか?入社した動機や経緯も教えてください

幸いにしていくつかの会社から内定を頂いたんですが、ユーグレナ社はミドリムシのベンチャー企業で、藻(ミドリムシ)のチカラを使って、環境・エネルギー問題や食糧問題に取り組もうとしている会社で、まさしくやりたいことの「ど真ん中!」という会社でした。

ただ、当時は誰も知らないベンチャー企業で、お給料も他の会社よりもだいぶ安い条件でした。「大学院まで出してもらってこの会社に行きたいって言ったら両親はなんて思うだろうか?」とか、「入社して数年で倒産、なんてこともありえなくはないよなぁ・・・」なんてことも頭をよぎりました。

その時も母から「自然や緑や地球を守ることがしたくて生命科学を専攻したんだよね、ユーグレナは絶対におもしろい会社。誰もやったことのないことにチャレンジしようとしていて、将来性もあるし、自分が行きたいと思うなら絶対に行きたいところやりたいことを選びなさい。迷うことなんてない。」と言ってくれました。

その言葉でふっと気持ちが軽くなって、迷わず自信を持ってユーグレナへの入社を決めることができました。

― ― 今も会社で光合成の研究をされているんですか?

入社した時は様々な研究に携わっていました。ベンチャーなので研究以外のこともいろいろやらせてもらっていた経緯で、今は品質保証の仕事をメインでしています。もともとそういう部署も業務もなくて、でも絶対に必要なことだったので、僕が提案したら担当することになりました(笑)

― ― これからどうなりたい、どう進んで行きたいと思っていますか?

正直、研究や技術が好きなんです。でも、会社には優秀な研究者が揃っています。それなら目指すべき方向性を決めるとかリソースをどう配分するのかとか、いわゆるマネジメントの方をさせてもらっています。勉強中のことも多いですが、自分で提案して作った部門ですし、責任持って一人前の部門にしたいと思っています。

ここを切り替えられたのは、僕にとっての研究は目的じゃなくて手段だからなんです。結果として技術が日の目を浴びて世の中に使われることに重きを置いているんです。研究とか新しいものを見出すのは好きなので、今でも研究の話題は大好物です(笑)

― ― お話しを伺っていると「高校には行かない」と言っていた少年とは別人ですね(笑)軸がしっかりとあるように見えます

今になってみると、「高校に行かない」って、勉強したくない言い訳ですよね(笑)恥ずかしいですね(笑)

軸はあったんだと思います。その軸は、高校時代に見つけることができました。母には中学生の頃から「社会の一員として自立し、何でも良いから好きなことで食べていける方法を身につけなさい。自分のわくわくする方向を見つけて」と言われ続けました。

中学生のときはそんなこと言われても・・・って感じだったんですが、言い続けてくれたことで、意識せずとも軸になるものを探していたんだと思います。母が言い続けてくれたことは大きかったと思っています。

兄弟3人で話していたんですが、母はいつも120%大マジ・全力投球みたいなところがあって、徹底的にわかるまで続けるんです。それのおかげで無意識に刷り込まれて、呑気な自分でも軸を見いだせたのかなと思います。

高校受験もそうですが、高校の進路選択の時、徹底的に向き合ってくれて、本当に助けられたと思っています。

母が力を貸してくれなかったら、全然違う人生でした。本人以上に熱心に次から次へといろんなボールを投げてきてくたのはすごく覚えています。子供心にはうっとうしいところもありましたし、それで喧嘩になったことも一度や二度ではありませんが、それでも続けてくれたのは思いやり以外のなんでもないですよね。今振り返ってみると、本当にありがたかったです。

― ― 最後に今の雄太さんのわくわくエンジン®はなんですか

「自然科学の研究を通じて自然・社会環境の維持に貢献できる技術を開発・実装すること」です。

昔から生き物や環境問題、自然科学に興味があるのは変わらないんですが、自分がどう関わるのかの解像度が上がっていきました。

― ― 雄太さんのわくわくエンジン®は高校生から変わることなく動いているんですね。これからも人類や生き物、そしてこれからを担う次世代のために頑張ってくださいね。

(ライター:みゆきん)

わくわくエンジンって何?はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?