『グエムル-漢江の怪物-』の環世界|石岡良治

今日のメルマガでは特別お蔵出し企画として、批評家の石岡良治さんによる怪獣映画『グエムル-漢江の怪物-』論をお送りします。

『パラサイト 半地下の家族』で非英語圏では初めてアカデミー賞で作品賞を受賞したポン・ジュノ監督の出世作であり、2006年の公開当時、韓国社会のリアリティを浮き彫りにした反米映画として話題を呼んだ『グエムル』。表層的な物語展開による社会風刺にとどまらない、この映画を特徴づける橋桁や下水溝、「水」や「煙」といったディテールがどのようにアレゴリーとして機能しているのか。表象文化研究を専門とする石岡さんならではの切り口で論じられています。 (初出:『ユリイカ』2010年5月号110-118ページ)

『グエムル-漢江の怪物-』(グエムル ハンガンのかいぶつ、原題:괴물)は、2006年公開の韓国映画。2006年7月7日に韓国、同年9月2日に日本で公開された。2007年までに世界23か国で公開された。

漢江から突如上陸した黒い両生類のような怪物(グエムル)は、河原の人々を捕食殺害し、露店の男カンドゥ(ソン・ガンホ)の娘、ヒョンソ(コ・アソン)を捕まえて水中へ消えた。ヒョンソは怪物の巣の下水道から携帯電話で助けを呼ぶ。一方、在韓米軍は怪物は未知の病原菌を持ち、感染したとみられるカンドゥを捕えようとする。カンドゥと一家はヒョンソを救う為に追われながら怪物を探す。(出典)

「反映」から「反響」へ

ポン・ジュノ監督の『グエムル-漢江の怪物-』(2006)もそうであるように、すぐれた怪物映画はほぼ例外なく、政治的アレゴリーとして読解することが可能である。じっさい『グエムル』では、韓国の対米関係への風刺にはじまり、軍政から民主化に至る社会変動についての批評的なまなざしを随所に見出すことができる。かりにそのような「社会派」的な次元に抗する形で、この映画を「家族の物語」とみても同様だろう。怪物に立ち向かうのは、ソン・ガンホが演じる主人公パク・カンドゥとその家族たちだが、世代差がそのまま韓国史の縮図になるように、周到に彼らの関係が配置されているからだ。

しかしながら、この映画の政治性は社会の「反映」にのみ見出されるのではない。多くの怪物映画では、平和な社会秩序に怪物というカオスが導入されたあと、最終的に怪物が撃退されることで再び秩序がもたらされる。もちろん『グエムル』にもそうしたモメントは存在するが、そのようなプロットから読解することは不毛だろう。むしろ怪物の異形性が、人々の行動にひそむ敵対性の次元を明るみにしたうえで、そこからさらなる連帯の可能性が模索されていることが重要である。すなわち、怪物が政治的に機能するためには、たんなる異物の排除や調伏の物語にとどまることなく、オーダーとカオスの分割そのものが動的に変容し続けていくことが必要なのだ。『グエムル』の随所に見出される批評的なまなざしは、社会そのものが備えるカオス性を暴き続けている。ゆえに刻々と移り変わる状況は、カオスからカオスへのたえざる移行として現れる。たとえみかけ上画面が静けさを取り戻しているときも、それは相対的安定にすぎない。

したがって、実際には怪物こそがこの映画にオーダーを与えている。この言明は『グエムル』がジャンル映画としての性質を持つ以上、一見すると自明の理であるように響く。しかし英語のタイトル『The Host』が示すように、怪物がパラサイトではなく「ホスト(宿主)」と呼ばれていることは、たんなる自明の理を超え出る射程をみせている。映画の冒頭部は漢江へと流れ込む下水溝に廃棄物が垂れ流される場面であり、怪物の発生源を示唆している。だが、怪物映画のクリシェに忠実なこの場面も含めて、駐韓米軍を介する形で繰り広げられる陰謀のプロットは、作中常に疑わしいものとして描かれ、ほとんど滑稽な性質すら帯びる。というよりむしろ、「設定」に対する詮索の疑わしさがこの映画の「プロット」に取り入れられている。未知のウイルスの「ホスト」とされる当の怪物は、突然変異の帰結をみせつけるばかりで、原因の探究が慎重に省略されているだけでなく、途中でウイルス説がフェイクだと判明するのだ。このように、発生原因への遡行ではなく、怪物の存在が投げかける波紋の方に力点が置かれた演出は、最終場面に至るまで、状況をコントロールする「ホスト(主人)」が怪物であることを示すだろう。

こうして、実際にはウイルスなど存在しないにもかかわらず、「ホスト」とみなされた怪物の存在は、米国の介入による化学薬品「エージェント・イエロー」散布作戦の口実に用いられる。だがもちろん、この映画が描くのは「実体を欠いた社会的パニック」ではない。それどころか、パニック映画の典型ともいえる、暴れ回る怪物から人々が逃げ惑う場面が、クライマックスではなく最初の山場に置かれているところが興味深い。怪物がもたらす集団的なパニック経験の場面を早々と印象づけることによって、『グエムル』は映画そのものの集団的な次元を浮き彫りにしているのだ。以後は大規模な惨事を繰り返すのではなく、むしろ怪物の存在が登場人物たちに及ぼす「反響」が強調されることになる。媒介者となることで、漢江の怪物は政治的状況を「反映」させるだけでなく、物語が動的に変容していく状況を「反響」させるのだ。

漢江の怪物

『グエムル』を比類なき怪物映画にしているのは、怪物の絶妙なサイズ設定である。魚や両生類と似た形状を有しつつ、ちょうど個人の手に負えないぐらいの巨大さがもたらすグロテスクな印象が、どっしりとした量塊性とぬらぬらした質感を兼ね備え、状況を動的に反響させる荒唐無稽なアクションを可能にしている。そして怪物のこうした特性は、画面のレイヤーを任意に超えていくCGの存在論的身分と結びつく。

グエムルすなわち漢江の怪物は、ヨイドの公園でパク一家が営む売店からみえるところで、まず橋桁にぶら下がった姿で現れる。そして水面へと飛び込むと、川べりの近くに影をみせる。ここで最初にうかつな行動を取るのは主人公のカンドゥだ。よりによって影に向かって缶ビールを投げ、丸ごと飲み込んだことを確認した観光客たちが、「つまみ」をはじめとして様々なものを投げ、画像を撮影する者まで出る始末だ。このような、パニックに先立つ冒涜行為は怪物映画の「掟」であろう。事実、その直後に、背後から公園に上陸した怪物が次々と人間を襲い始める場面が続き、その姿はバスからもみることができる。

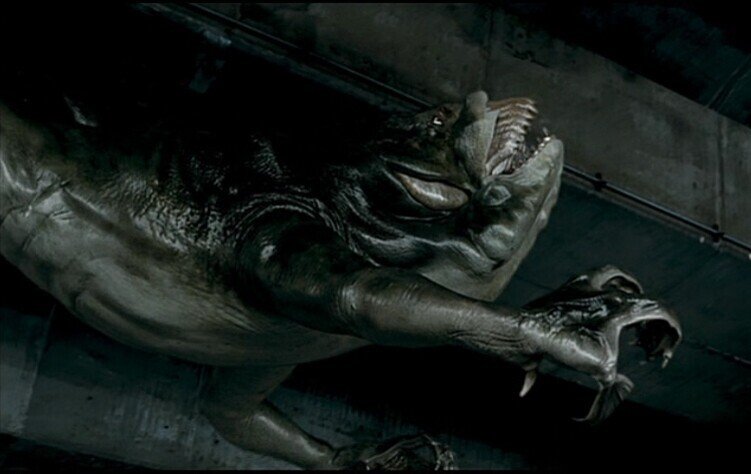

プレハブの建造物内部や駐車場の陰などの、見えないところで起こる惨劇は、観客への配慮や画面作りの省力化だけでなく、隙間へと潜り込んでいくこの怪物の「機能的」な行動へとフォーカスされている。いずれにせよCGで描かれる限り、怪物とそれ以外の画面要素との齟齬は決して避けられまい。ならば「レンズを通す必要のない」変幻自在な特性を最大限に生かすべきなのだ。最初の山場である一連の惨劇の締めくくりとして、カンドゥの娘ヒョンソをしっぽでつかまえたまま、怪物はスワンボートの「間に」着水する(図1)。

▲図1 出典:『グエムル-漢江の怪物-』より(以下同)

それまでの派手な立ち回りと比べるとあっけないぐらいに静かなこの場面の恐怖は、あらかじめ小型化されていた怪物のサイズがCGの特性と結びつくことによって得られたものといえるだろう。 「漢江の怪物」の棲息地は、川の中というよりはむしろ橋桁と下水溝である。人工物が立ち並ぶ漢江沿いが、怪物にとっての知覚と行動が成り立つ「環世界」(ユクスキュル『生物から見た世界』岩波文庫)となっているのだ。防疫要員として動員され、黄色い作業服を着た男が漢江の水面を見つめる場面は、怪物の環世界を効果的に要約している。濡れた紙幣というわかりやすい欲望に気を取られた作業員は、水面ではなく橋桁から現れる怪物に強襲されてしまうからだ(図2)。

▲図2

以後、登場人物だけでなく観客も、怪物が何に気付き、どのような行動を取るのかについての予測を迫られることになるだろう。この種の怪物映画において、恐怖の対象が投影されるためには、音楽とともに水面を映すだけで十分だが、それはあくまでも気配の演出にとどまっている。ポン・ジュノはここから一歩進み、橋の下から橋桁を見上げた時に映る闇をも恐怖の対象にすることで、「漢江の怪物」の棲みつく圏域を効果的に印象付けている。

怪物の行動の変幻自在さを可能にしているのは、数多くの機能を備えたしっぽである。上陸早々人を投げ飛ばしたり捕らえたりするだけでなく、とりわけ脚としっぽを用いてバク転しながら橋桁を伝うトリッキーな動きが素晴らしい(図3)。

▲図3

このように、怪物のしっぽが人を投げ飛ばしたり、巻き付けて捕獲したり、橋桁にぶらさがる器官であるとするなら、怪物の口は、食物に噛みついて咀嚼する補食機能だけでなく、獲物をくわえたあと口の中に入れ、巣に持ち帰る機能も備えている。この機能が明らかになるのは、カンドゥがヒョンソから携帯電話を受け、下水溝に捕らえられていると告げられたあと、ヒョンソが、強襲された作業員の生死を確かめる場面においてである。彼女はすでに怪物の「口の中に入る」ところを見せつけられ、葬儀も執り行われてしまっていたが、下水溝の怪物の巣で生きていることが判明するのだ。

死んでいたと思われたヒョンソの生存は、パク一家の脱走劇を動機付けるだけでなく、下水溝の怪物の巣が、遺体と生存者が混在する場所であることを示すだろう。ほどなく死んでしまった作業員のあと、「売店荒らし」をして暮らす兄弟もまた巣に運び込まれ、兄セジンの死亡と弟セジュの生存をヒョンソは確認する。ここで観客はヒョンソと共に、怪物はまず巣に食物を運んだのちに補食するという推測を行うかもしれない。だがそのあと巣に運びこまれるのは、勢いよく吐き出される人骨である。この場面が生々しく描く恐怖は、主要人物の安全の鍵が、あくまでも怪物の側にあることを示すだろう。

このように、怪物の造型は、漢江とその沿岸の陸地だけでなく、橋桁と下水溝といった高低差を伴う「環世界」のひろがりを、口やしっぽの機能によって明らかにする。怪物が水面から来るか、橋桁から来るか、それとも真っ直ぐ駆け抜けていくかという選択だけでなく、襲われていったん怪物の口の中に入ってしまった後も、生け捕りになるか、そのまま息絶えるか、あるいは骨になるかという選択が生じる。「漢江の怪物」にとっての環世界となりうるあらゆる知覚や行動のターゲットとして、人々は様々な仕方で恐慌に陥れられるのだ。

宇野常寛 責任編集『モノノメ#2』PLANETS公式ストアで特典付販売中

対談集『宇野常寛と四人の大賢者』+ 「『モノノメ#2』が100倍おもしろくなる全ページ解説集」付

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?