21世紀は宗教の時代である

宗教学者の島田裕巳氏を中心に、宗教の時代は終わったとする考え方が流行している。

今、宗教の世界は大変なことになっている。

日本を含め、先進国においては、宗教は捨てられようとしている。信者が激減し、危機的な事態に陥っているのだ。

日本の宗教団体の信者数は、文化庁が公表している『宗教年鑑』に記載されている。これは、それぞれの宗教法人の報告した数をそのまま載せたもので、果たして実態を反映したものであるかどうかが問題にもなるのだが、そうした表向きの数字を見ただけでも、宗教が捨てられようとしている実態は十分に明らかになってくる。

(引用:島田裕巳「日本で、そして世界で宗教が捨てられようとしている」)

島田裕巳氏は文化庁が公表する「宗教年鑑」に記載された信者数などを元に、日本の伝統宗教・新宗教が衰退しつつある傾向について論じている。「宗教年鑑」のデータは信憑性があまりに低く少々問題があるが、伝統宗教・新宗教共に宗教活動が衰微しつつあるのは疑いようのない事実で、日本の既存宗教が衰退の途上にあるのは間違いない。

しかし、それでも、21世紀は宗教の時代なのだ。

島田裕巳氏はヤマギシズムなどを始めとした日本の新宗教の専門家であるが、その目は世界の宗教(特に宗教原理主義)には全く注がれていない。

後述するように日本の宗教はいささか特殊な背景を有しており、日本の宗教が衰退していることを以て世界から宗教が衰退すると考えるのは全く間違っている。本稿ではグローバルに勃興する宗教の実情と、その原因について簡素に記載する。

宗教性と人口増

極めてシンプルかつ強力な事実として、宗教性を重視する国や共同体でのみ人口が増加している。これは複数の専門家の調査によって裏付けられている。

しかし、西洋で長く観測されてきた宗教と家庭生活の密接な関係は、世界中で当てはまるのでしょうか?

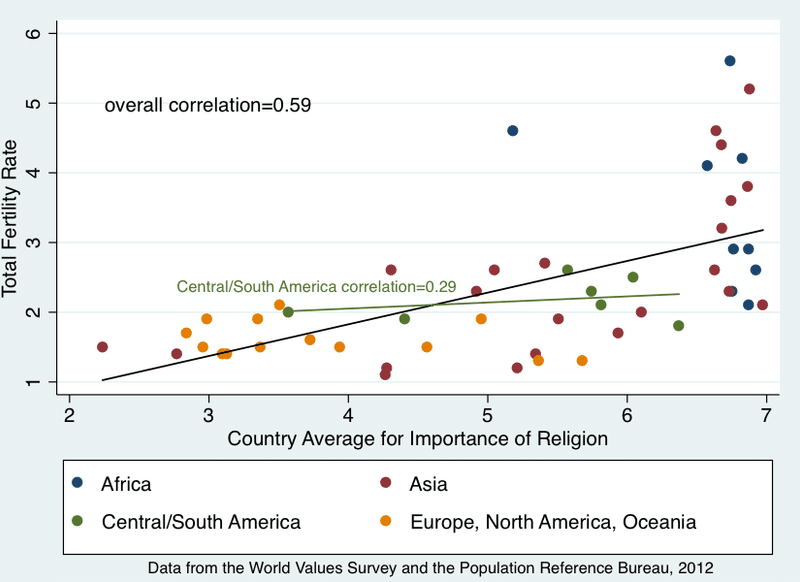

私はこの問いに対して、世界52ヵ国(アルメニアからアゼルバイジャン、スウェーデンからシンガポールまで)のデータを用いて回答しようと試みました。使用したデータは世界価値観調査と、人口調査局(Population Reference Bureau)の調査です。

この答えは、出生率に関して言えばイエスです。

以下の散布図は、宗教が重要であることを示す市民が多い国では出生率が高い傾向があることを示しています。

さらに統計分析は、「国レベルの宗教への傾倒」と「合計特殊出生率」とが正の相関を持つことを示しました。これは地域の都市化率、経済規模、一人当たり所得、経済格差などを差し引いた上でも、そのような相関が見られたのです。(もちろん、ここでの相関関係は必ずしも因果関係に等しいとは限らないことに注意してください。出生率が高いほど、信心度も高くなる可能性があります)

(引用:「RELIGION AND FAMILY AROUND THE GLOBE」翻訳は筆者)

上記の記事はヴァージニア大学で社会学部の教授を務めるW・ブラッドフォード・ウィルコックス氏によるものだが、我々の素朴な実感とも合致する意見だろう。

世界の出生率データを見れば、高い出生率を維持しているのは中東のイスラム圏、南米のカトリック圏、イスラエル、インドネシアなどで、どこも宗教性を重視する国々ばかりだ。

(引用:.actualitix.com より)

いわゆる「先進国」ではない国々でも、宗教性が弱い国(北朝鮮や中国)では顕著に出生率が低い。逆に先進国あっても、宗教性が強い国では他より出生率が高い(アメリカ、イスラエル)。

宗教性を重視する共同体が人口を増やす。逆に宗教性を軽視する共同体は人口減に苦しむ。この傾向が長期的に続くなら(続いているが)、宗教性を重視する共同体は長期的には必ず勝利することになる。

例えばイスラエルの例を見てみよう。イスラエルの合計特殊出生率は3.1と先進国の中では群を抜いて高いが、イスラエル国内にはさらに出生率の高い超正当派と呼ばれる宗教性を強く重視するグループが存在する。超正統派は一家族あたり6-7人の子供を作り、イスラエル国内に示す人口比を急速に上昇させている。

超正統派が人口に占める割合は2014年では10%ほどだったが、わずか5年後の2019年には12%にまで増加し、あと30年ほどでイスラエル人口の40%は超正統派に占められると予想されている。

このように、ひとつの国家の中で宗教性を重視するグループとそうではないグループが混在したとき、人口増により宗教性の強いグループが着実にその国の主流派となっていく。これはヨーロッパ・アメリカで特に見られる光景で、ヨーロッパではイスラームを信仰するアラブ系移民、アメリカではキリスト教保守派と、カトリックを重視するヒスパニック系の人口比が増え続けている。

「21世紀は宗教の時代である」というのは、このような単純な事実に基づいている。宗教性を重視するグループが人口を増やす。自己複製性のある文化因子をリチャード・ドーキンスは「ミーム」と名付けたが、まさに宗教性というミームが世界を席巻しつつあるのが現在生じつつある生態学的な現象なのだ。

しかし、それならばひとつ疑問が残る。

島田裕巳氏が指摘するように、日本において確実に既存宗教は後退しつつある。もし宗教性を持つ共同体が人口増を引き起こすのだとすれば、日本の現状は明らかに理屈に合っていない。

日本の宗教はなぜ人口増を引き起こせなかったのだろう。そもそもなぜ、世界の宗教は人口増を引き起こしているのだろう。

なぜ世界の宗教原理主義が人口を伸ばしているのか?

前述したように、宗教性が人口増を引き起こす。

しかし留意しなければならないのは、どんな宗教でも人口増を引き起こすわけではないということだ。例えばキリスト教内には福音派のように極めて保守的なグループと、エキュメニカル派のようなリベラルなグループが存在するが、人口増を牽引しているのはもっぱら保守的なグループだ。

イスラエルの例を思い出してもらいたい。ひとつの家族が6-7人の子供を作るという異様なまでに高い出生率を持つのは超保守派である超正統派だった。他の宗派はそこまで高い出生率を持っているわけではない。

2014年のイスラエルの合計特殊出生率は、超正統派6.9、現代正統派4.2、宗教的伝統派3.0、伝統派2.6、世俗派 2.1という数値で、原理主義的な保守派であればあるほど出生率が高く、世俗的なリベラル派であればあるほど出生率が低くなることが浮き彫りとなっている。

これはイスラエルだけでの傾向ではない。例えばアメリカにおいて最も顕著な人口増を引き起こしているグループは超保守派のアーミッシュだ。

イスラーム圏においても、リベラルな傾向のある地域(トルコ)と、保守的な信教を保持する地域(サウジアラビア、イエメン等)を比べると、明らかに保守的な地域の方が出生率が高い。

つまり、有体に言って、保守的な信仰であればあるほど出生率が上昇するという傾向があるのだ。これは世界各地の全ての宗教において共通する傾向である。

ー

それにしてもなぜ、保守的な宗教は人口増を引き起こすのだろうか。

色々な考えがあるが、有力な説のひとつは保守的な宗派は男女の性役割を保存する傾向があり、それが出生増を引き起こしているとする考え方だ。

例えばイスラエルの超正統派などは、自派の発行する新聞では女性政治家の写真を掲載しない。これはヒラリー・クリントンやアンゲラ・メルケルなどの超有力者であっても同様だ。これは女性が人前で写真に写ることは慎みがないとする価値観を反映してのものであり、同派では女性の被選挙権も認められていない。

これは保守的なイスラム圏の多くは言うに及ばず、「先進国」であるアメリカのキリスト教右派においても同様の価値観を有している。アメリカのキリスト教右派の最重要テーマのひとつが男女の性役割の保持であり、フェミニズムや女性の社会進出に反対し続けている。

このような、「男は外で働き、女は家を守る」式の性役割の保存を、ほとんど全ての宗教保守が重要視している。これはフェミニズムが浸透した「先進国」では批判されがちな価値観だが、このような価値観を保存した共同体が着実に人口を増やし続けていることもまた事実なのだ。

なぜ日本の宗教は人口を伸ばせないのか?

このような背景知識を持つと、なぜ日本の既存宗教が衰退しているかの理由が見えてくる。というのは、日本の宗教共同体はそのほとんどがリベラルな価値観を内面化しているからだ。

近代日本の宗教史は波乱と激動の連続だったと言って良い。明治維新によって廃仏毀釈が起こり、伝統的な仏教各派の多くが危機に陥った。その後勃興した国家神道は各地の土着的信仰を破壊し、国家システムの中に組み込んだ。その国家神道も敗戦によって権威が失墜した。

そして戦後日本には神々のラッシュアワーと呼ばれる新宗教の一大ブームが沸き起こった。敗戦によって心の拠り所をなくし、高度経済成長によって都市に流出した故郷喪失者たちが新たな価値観を求めたのだ。

今も続く日本の新宗教の多くは、この「神々のラッシュアワー」の時代に勢力を拡大させた。その最大のものが創価学会だが、彼らも戦後日本のリベラルな都市生活者の文化を深く内面化していたことは特筆すべきだろう。

もちろん「リベラル」と言っても、「生長の家」のような反共保守の思想を抱いた新宗教もある。新しいところでは幸福実現党を擁する「幸福の科学」なども保守派だと思われるかもしれない。

しかしそれらの教団にしても、共産党に比べて自民党は保守的だと言う程度の話で、上で挙げた世界の宗教保守のような超伝統的価値観を保持するわけではなかった。

やはり根底のところで、日本の新宗教はリベラルだったのだ。個人主義を深く内面化し、窮屈な共同体主義を採用しなかった。戦後日本の都市生活者たちは概ねとして、やはり自由と民主主義を望んだ。

もちろん、それが悪いわけではない。それはひとつの時代精神だった。しかし日本においては明治維新と敗戦によって、数百年続く宗教共同体がほぼ一掃されてしまったのだ。

これが、日本宗教界の際立った特殊性となっている。日本は宗教的伝統が150年ほどの間に連続して力を失った珍しい国であり、それが日本人の宗教観を些か奇妙なものにしている。

世界の現実を見渡せば、明らかに21世紀は宗教保守の時代だが、島田裕巳氏のような日本宗教の専門家は「宗教の時代は終わった」と勘違いしてしまう。ほとんどリベラルな宗派しか存在しない日本の宗教世界は、むしろ世界的に見れば珍しい部類なのだが…。

これからの日本はどうなるか

さて、世界の宗教保守は繁殖適合性のある文化的傾向によって勢力を増長させつつあり、逆に日本のリベラルな宗教諸派はその勢力を衰退させつつある。この傾向が続けばどうなっていくのだろう。以下の有料部分では筆者の予測を記す。

可能性は三つある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?