#19 移調楽器(1)

以前「移動ド」の記事を書いたことがありまして

その中で「移調楽器」について少し触れましたので、今回はそこを掘り下げてみようと思います。

※ 本記事は【ドイツ語表記】を併用して記述しています。

「B♭」は、ドイツ語表記では「B ( ベー ) 」

「E♭」は「Es ( エス ) 」と表記されます。

移調楽器とは

楽譜どおりに音を出したときに「楽譜とは違う実音」が出てくる楽器のことです。

例えば、ピアノ用の楽譜でそのまま移調楽器を演奏すると、伴奏と音が合わず、どえらいことになってしまいます。

移調楽器は管楽器に多く、例えば吹奏楽ではクラリネットやサックス、ホルンなど様々なキーの移調楽器で構成されています。

例えばこんなものがあります。

・「B♭【B】管」楽譜の「ド」を吹くと「シ♭」の音が出ます。

・「E♭【Es】管」楽譜の「ド」を吹くと「ミ♭」の音が出ます。

・「F管」楽譜の「ド」を吹くと「ファ」の音が出ます。

移調が必要な場合

例えば「B♭管」で用に書かれた楽譜を、同じキーの楽器で演奏する分には問題ありません。

楽譜のキーと演奏する楽器のキーが違う場合など。

さしあたって

ピアノ用の楽譜を移調楽器で演奏する場合

移調楽器用の楽譜をピアノで演奏する場合

同じ楽譜を使いつつ、キーの違う楽器を持ち替える必要がある場合

などの場合には、移調読みが必要になってきます。

実際にやってみましょう!

ここでは「B♭管」のクラリネットを例に挙げてみましょう。

楽譜が「C」( 記譜と実音が一緒の音 )で、自分の楽器が「B♭管」の場合

ピアノ用の楽譜の「ド」をB♭管のクラリネットで吹くと「B♭」の音が鳴ります。

このことから

「B♭管」の楽器は、楽譜より「半音2つぶん」低い音が出ることが分かりますね。

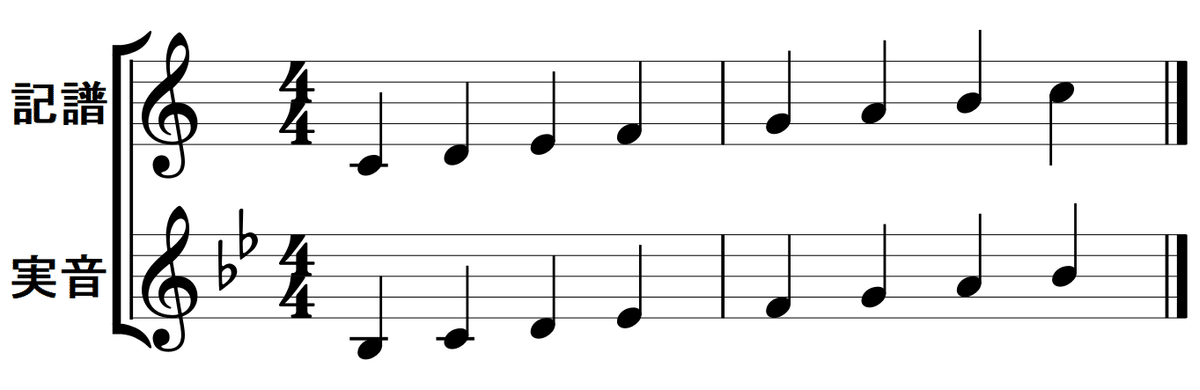

従って、この様になります。

楽譜も作ってみました。

要するに、全ての音が ( -2 ) になっている感じですね。

これを応用して、幾つかのケースを考えることが出来ます。

Cの楽譜から、B♭用の楽譜に書き換えたい場合

この場合は、さっきの逆算を行います。

要するに全ての音を「半音2つぶん」高くします。

クラリネットで実音の「ド」を鳴らしたい場合、楽譜には「レ」を書けば、実音の「ド」を導き出すことが出来ます。

また、楽譜には「B♭用」であることを明記しておきます。

B♭の楽譜をピアノで弾きたい場合

楽譜に記載している音を全て、半音2つぶん下げて演奏します。

では、他のキーの楽器でもやってみましょう。

楽譜が「C」で、自分の楽器が「E♭管」の場合

基本的には、先ほどの移調方法と全く同じです。

移調させる音の幅のみが変わります。

今回は

ピアノの譜面をアルトサックスなどで演奏したい場合「半音3つぶん下に」

E♭用の楽譜をピアノで演奏したい場合「半音3つぶん上に」それぞれ移調します。

※ オクターブはひとまず気にしないものとして記載します。

ここまでのまとめ

理屈さえわかってしまえば、あとは慣れるのみですね!

最初のうちは調号などで迷うことも多いかと思いますが、メジャースケール一覧なども参考にしつつ、何度もトライしてみましょう。

次回は、アルトサックスからテナーサックスへの持ち替えなど、違うキーの楽器への移調を試みます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?