4. 顔のかきわけ - 第3章 図解の基本スキル編 - 絵と文字でビジネスを加速する方法〜ビジュアル・ファシリテーションのすべて〜(抜粋)

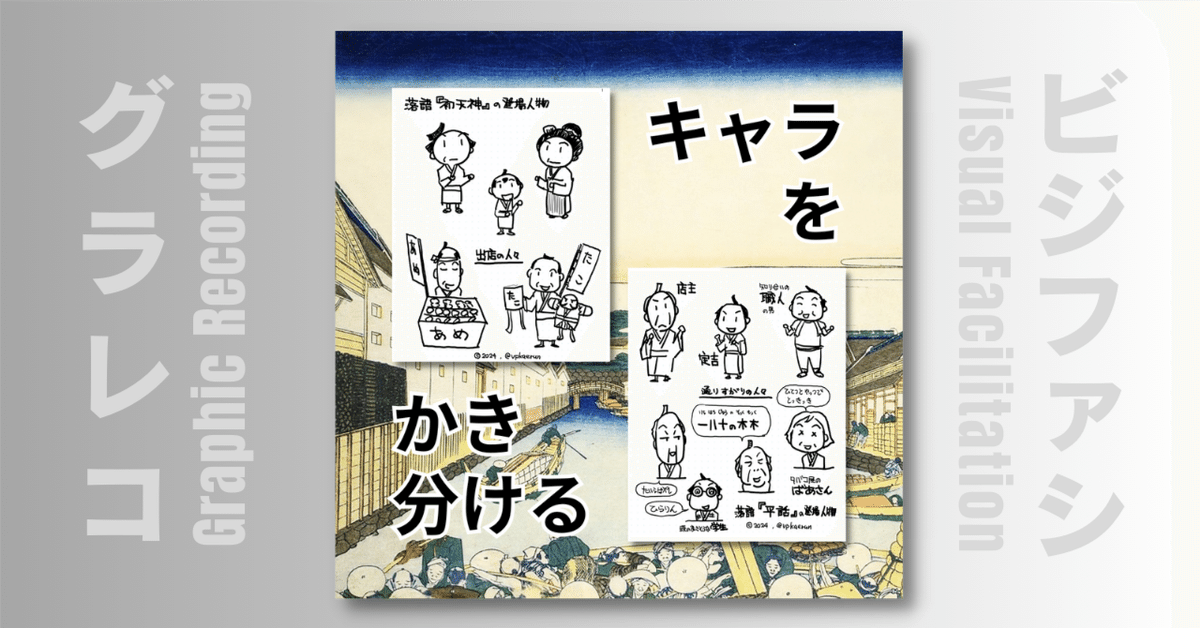

グラレコやビジファシ。発言者とその発言をかきわけることがよくあります。髪/頭/目/鼻/口のカタチを変えることで顔はかきわけられます。

この文書は、ビジュアル・ファシリテーションの基本的なスキルや応用方法を学ぶことができるオンライン講座「ビジ・ファシ入門」の参加特典として提供されるブログ記事の一部です。ビジュアル・ファシリテーションとは、絵や文字を使って情報を可視化し、コミュニケーションや認知を促進することです。この文書は、グラレコのカエルン、楽描人カエルンの知見に基づき作成されています。

目次

序文

ビジュアル・ファシリテーションの魅力と効果を紹介する

本書の目的と対象読者を紹介する

本書の読み方と活用法を紹介する

第1章 ビジュアル・ファシリテーションとは

第2章 ビジュアル・ファシリテーションを使おう

第3章 図解の基本スキル編

第4章 図解の応用編

第5章 ファシリテーションを学ぶ

第6章 脳科学やヒトの特性を理解する

第7章 理解することとわかりやすく伝えること

第8章 トラブルシューティングにおけるビジュアル・ファシリテーションの活用 *

システムに何らかの障害が発生している場合、その解決にはエキスパートがそれぞれの専門性を活かして対応する必要がある

エキスパート同士のコミュニケーションは難しい

それぞれのエキスパートが協業するためには、

ビジュアル・ファシリテーションは、事実の正確な把握と対応するための優先順位の明確化ができる

トラブルシューティングのプロセスとビジュアル・ファシリテーションの関係を理解する

トラブルシューティングにおけるビジュアル・ファシリテーションの具体的な手法を学ぶ

第9章 新商品や新サービスの企画におけるビジュアル・ファシリテーションの活用 *

新商品や新サービスは複数分野のエキスパートが協業するだけでなく、新規性ゆえに臨場感が湧かないという問題がある

ビジュアル・ファシリテーションは、潜在的なニーズの発掘や新たな価値の創造に役立つ

新商品や新サービスの企画のプロセスとビジュアル・ファシリテーションの関係を理解する

新商品や新サービスの企画におけるビジュアル・ファシリテーションの具体的な手法を学ぶ

第10章 イノベーションや新事業企画におけるビジュアル・ファシリテーションの活用 *

イノベーションや新事業企画はスポンサーは、関係性が薄い投資家だったり、旧事業の責任者だったりする

立場や視座が違う相手にビジネスの新規性や収益性を理解してもらう必要がある *

ビジュアル・ファシリテーションは、異なる概念の組み合わせや制約の中での創造的な解決策の発見に役立つ

イノベーションや新事業企画のプロセスとビジュアル・ファシリテーションの関係を理解する

イノベーションや新事業企画におけるビジュアル・ファシリテーションの具体的な手法を学ぶ

本文

この記事はBingチャット(GPT-4)で自動的に生成しています。生成した内容を吟味した上で、これまでの経験や知見に基づき修正しています。また、上記の目次の書籍の一部を出力したという体で作成されています。

第3章 図解の基本スキル編

4. 顔のかきわけ

グラレコやビジファシ。発言者とその発言をかきわけることがよくあります。髪/頭/目/鼻/口のカタチを変えることで顔はかきわけられます。

ビジュアル・ファシリテーションでは、人物を描くことがよくあります。たとえば、利害関係者やターゲットユーザー、チームメンバーなどです。しかし、人物を描くのは難しいと感じる人も多いでしょう。とくに、似顔絵を描くのは絵心がないと無理だと思っている人もいるかもしれません。

しかし、安心してください。ビジュアル・ファシリテーションで人物を描くときは、似顔絵を描く必要はありません。大切なのは、人物の特徴や役割を表現することです。そのためには、顔のパーツの違いをかきわけることができれば十分です。この節では、顔のパーツの違いをかきわける方法を紹介します。

4.1. 髪のカタチ

まず、髪のカタチを見てみましょう。髪のカタチは、人物の印象や性格を表す重要な要素です。髪のカタチには、以下のような種類があります。

短髪/長髪

短髪は、活発で元気なイメージがあります。長髪は、優しくて落ち着いたイメージがあります。

短髪は、男性や女性の区別がつきにくい場合があります。そのときは、髪の毛の量や流れ方で差別化できます。

髪の長さは、年齢や時代によっても変わります。たとえば、昔の日本では、男性は髪を結っていたことが多かったです。現代では、女性は髪を結っていることが多いです。

ちょんまげ/髪結い

ちょんまげは、日本の武士や侍の髪型です。髪結いは、日本の女性の伝統的な髪型です。

ちょんまげや髪結いは、日本の文化や歴史を表す象徴的な髪型です。ビジュアル・ファシリテーションで日本に関する話題を扱うときには、ちょんまげや髪結いを描くと効果的です。

ちょんまげや髪結いは、髪の毛を結っている部分を強調して描くとわかりやすくなります。

髪のカタチを描くときのコツは、髪の毛の流れや動きを表現することです。髪の毛の流れや動きは、人物の感情や状況を表すことができます。たとえば、髪の毛が風になびいているときは、自由や開放感を表すことができます。髪の毛がぼさぼさになっているときは、不潔やだらしなさを表すことができます。髪の毛がピンと張っているときは、緊張や気合いを表すことができます。

髪のカタチを描くときの例を以下に示します。

4.2. 頭のカタチ

次に、頭のカタチを見てみましょう。頭のカタチは、人物の個性や特徴を表す要素です。頭のカタチには、以下のような種類があります。

球

球は、一般的な頭のカタチです。球は、どんな人物にも合う万能なカタチです。

球は、シンプルでかわいらしいイメージがあります。球は、子供や動物などのキャラクターを描くときによく使われます。

球は、顔のパーツのバランスが大切です。顔のパーツの位置や大きさを変えると、人物の印象が変わります。

縦に長い

縦に長い頭は、知的でクールなイメージがあります。縦に長い頭は、教授や科学者などのキャラクターを描くときによく使われます。

縦に長い頭は、頭の上部と下部の比率に注意しましょう。頭の上部が大きいと、頭がでかいという印象になります。頭の下部が大きいと、顎が強いという印象になります。

横に長い

横に長い頭は、おおらかで優しいイメージがあります。横に長い頭は、おばあさんやおじいさんなどのキャラクターを描くときによく使われます。

横に長い頭は、頭の左右の比率に注意しましょう。頭の左右が均等なら、穏やかな印象になります。頭の左右が不均等なら、ひょうきんな印象になります。

顎が尖っている

顎が尖っている頭は、シャープでかっこいいイメージがあります。顎が尖っている頭は、ヒーローやヒロインなどのキャラクターを描くときによく使われます。

顎が尖っている頭は、顎の角度に注意しましょう。顎の角度が鋭いと、強気な印象になります。顎の角度が鈍いと、優柔不断な印象になります。

顎が角ばっている

顎が角ばっている頭は、頑固で強情なイメージがあります。顎が角ばっている頭は、悪役やライバルなどのキャラクターを描くときによく使われます。

顎が角ばっている頭は、顎の形に注意しましょう。顎の形が四角いと、強硬な印象になります。顎の形が三角形やひし形などの多角形になると、複雑な印象になります。

4.3. 目のカタチ

次に、目のカタチを見てみましょう。目のカタチは、人物の感情や気分を表す要素です。目のカタチには、以下のような種類があります。

ツリ目

ツリ目は、目の下が上がっている目のカタチです。ツリ目は、陽気で楽しそうなイメージがあります。ツリ目は、笑顔や驚きの表情を描くときによく使われます。

ツリ目は、目の下のカーブを強調して描くとわかりやすくなります。目の上のカーブは、目の下のカーブと対称になるように描きます。

タレ目

タレ目は、目の下が下がっている目のカタチです。タレ目は、悲しそうでやさしいイメージがあります。タレ目は、泣き顔や寂しげな表情を描くときによく使われます。

タレ目は、目の下のカーブを強調して描くとわかりやすくなります。目の上のカーブは、目の下のカーブと対称になるように描きます。

ぱっちり目

ぱっちり目は、目が大きくて丸い目のカタチです。ぱっちり目は、元気でかわいらしいイメージがあります。ぱっちり目は、興味や好奇心の表情を描くときによく使われます。

ぱっちり目は、目の大きさと丸さを強調して描くとわかりやすくなります。目の上下のカーブは、ほぼ同じ大きさと形になるように描きます。

細目

細目は、目が小さくて細い目のカタチです。細目は、冷静でクールなイメージがあります。細目は、不満や怒りの表情を描くときによく使われます。

細目は、目の小ささと細さを強調して描くとわかりやすくなります。目の上下のカーブは、ほぼ直線に近い形になるように描きます。

目と目の間が狭い/広い

目と目の間が狭いと、目が近いという印象になります。目が近いと、頭が良さそうで真面目なイメージがあります。目が近いと、集中や熱心の表情を描くときによく使われます。

目と目の間が広いと、目が離れているという印象になります。目が離れていると、おおらかで優しいイメージがあります。目が離れていると、リラックスや安心の表情を描くときによく使われます。

目のカタチを描くときのコツは、目の上下のカーブと目と目の間の距離を調整することです。目の上下のカーブと目と目の間の距離は、人物の感情や気分を表すことができます。例えば、目の上下のカーブが大きくなると、驚きや喜びの表情になります。目の上下のカーブが小さくなると、怒りや悲しみの表情になります。目と目の間の距離が狭くなると、集中や緊張の表情になります。目と目の間の距離が広くなると、リラックスや安心の表情になります。

目のカタチを描くときの例を以下に示します。

4.4. 鼻のカタチ

次に、鼻のカタチを見てみましょう。鼻のカタチは、人物の個性や特徴を表す要素です。鼻のカタチには、以下のような種類があります。

長い/短い

鼻が長いと、知的で洗練されたイメージがあります。鼻が短いと、かわいらしいイメージがあります。

鼻の長さは、鼻の高さと鼻先の位置で決まります。鼻の高さが高いと、鼻が長く見えます。鼻先の位置が下にあると、鼻が短く見えます。

幅が太い/細い

鼻の幅が太いと、おおらかで優しいイメージがあります。鼻の幅が細いと、シャープでかっこいいイメージがあります。

鼻の幅は、鼻の横幅と鼻の形で決まります。鼻の横幅が広いと、鼻の幅が太く見えます。鼻の形が丸いと、鼻の幅が細く見えます。

鼻のカタチを描くときのコツは、鼻の高さと横幅と形を調整することです。鼻の高さと横幅と形は、人物の個性や特徴を表すことができます。例えば、鼻の高さが高くて横幅が細くて形が丸いと、知的でかわいらしい印象になります。鼻の高さが低くて横幅が広くて形が四角いと、おおらかで優しい印象になります。

鼻のカタチを描くときの例を以下に示します。

4.5. 口のカタチ

最後に、口のカタチを見てみましょう。口のカタチは、人物の感情や気分を表す要素です。口のカタチには、以下のような種類があります。

他のパーツと比べて大きい/小さい

口が大きいと、明るくて社交的なイメージがあります。口が小さいと、控えめで内向的なイメージがあります。

口の大きさは、口の横幅と口の形で決まります。口の横幅が広いと、口が大きく見えます。口の形が丸いと、口が小さく見えます。

鼻と顎の間の位置が上/中/下

口の位置が上にあると、幼くてかわいらしいイメージがあります。口の位置が下にあると、大人っぽくてかっこいいイメージがあります。

口の位置は、鼻と顎の間の距離と口の高さで決まります。鼻と顎の間の距離が短いと、口の位置が上に見えます。口の高さが低いと、口の位置が下に見えます。

口のカタチを描くときのコツは、口の横幅と形と位置を調整することです。口の横幅と形と位置は、人物の感情や気分を表すことができます。たとえば、口の横幅が広くて形が丸くて位置が上にあると、笑顔や喜びの表情になります。口の横幅が狭くて形が直線的で位置が下にあると、不満や怒りの表情になります。

以上が、顔のかきわけの方法です。この方法を覚えておけば、どんな人物でも描くことができます。もちろん、この方法は基本的なものであり、人物の特徴や表情によっては、細かい調整が必要になる場合もあります。しかし、この方法をマスターすれば、ビジュアル・ファシリテーションで人物を描くときに困ることはなくなるでしょう。ぜひ、実践してみてください。

楽描きが世に浸透するための研究のための原資として大切に使います。皆様からの応援をお待ち申し上げます。