【ワールドトリガー】トリオンの「構造」についての考察

皆様、こんにちは。ヴォルテールです。

2023年3月にnoteを始めて自己紹介の記事を書いてからの、自己紹介を除いた記念すべき1本目の記事は、ワールドトリガーについてです。

今回は、トリオンの「構造」について、妄想混じりで考察していこうと思います。

繰り返しますが妄想混じりです。そんなに真に受け取られず、暇つぶし程度に読んでいただければと思います。

ちなみに、東さんは大学でトリオンの構造の研究をしているそうです。「あまり直接は役に立たないが重要」とのこと。私の考えるそれとは違うかもしれませんが、参考にしていただければ幸いです。

自己紹介の記事はこちら⇩

トリオン「エネルギー」の物質化

ワートリ作中では、トリオンは「トリオン器官から生み出される生体エネルギー」とされ、トリガーの動力源となっています。そして、このトリオンでトリガーを形成して斬ったり撃ったり、トリオン製の建物を造ったりできます。私は、これはトリオンを物質化しているのではないかと考えています。

トリオンの「構造」と性能の違い

ここからが本題です。我々の世界における物質はすべて原子、すなわち小さな粒子でできており、原子が結合することで物質を形作っています。であれば、物質化したトリオン、つまりトリガーも粒子からできているのではないかというのが私の仮説です。

ただ、トリガーは同じトリオンからできているのに、一つ一つ性能が違います。この性能の違いの原因となるのがトリオンの「構造」だと考えます。

同素体を例にとって考える

化学の用語に「同素体」という言葉があります。同じ元素からできているのに性質が違う物質を指す言葉です。例えば、黒鉛とダイヤモンドはともに炭素原子で構成されていますが、性質が違います。

黒鉛:鉛筆の先の黒いやつ。柔らかく、電気を通す。

ダイヤモンド:非常に硬く、電気を通しづらい。

この違いは、炭素原子の結合の違いによるものです。

同じ炭素原子からなっていても、黒鉛とダイヤモンドの構造は全く違います。これが性質の違いの原因になっているのです。

トリオンの「同素体」

トリオンについても同じように考えます。つまり、同じトリオンでできているのにブレードや弾の違いがあるのは、トリオンの構造が違うためではないかというわけです。同じカテゴリのトリガー、例えば弧月とスコーピオンで耐久力に差があるのも、ブレードの構造が異なるからだと。

ボーダーの弾トリガーにも、「弾体」(威力)、「噴進剤」(弾速)、「カバー」(射程)の三つの要素があります。三つで役割が違うのも、トリオン構造が異なるからだと考えています。

構造の効率化

ここまで妄想全開で書いてきましたが、トリオンの構造でトリガーの性質が変わるのであれば、より効率のいい構造を見つければ、より高性能のトリガーを作れるはずです。

ハニカム構造の効率

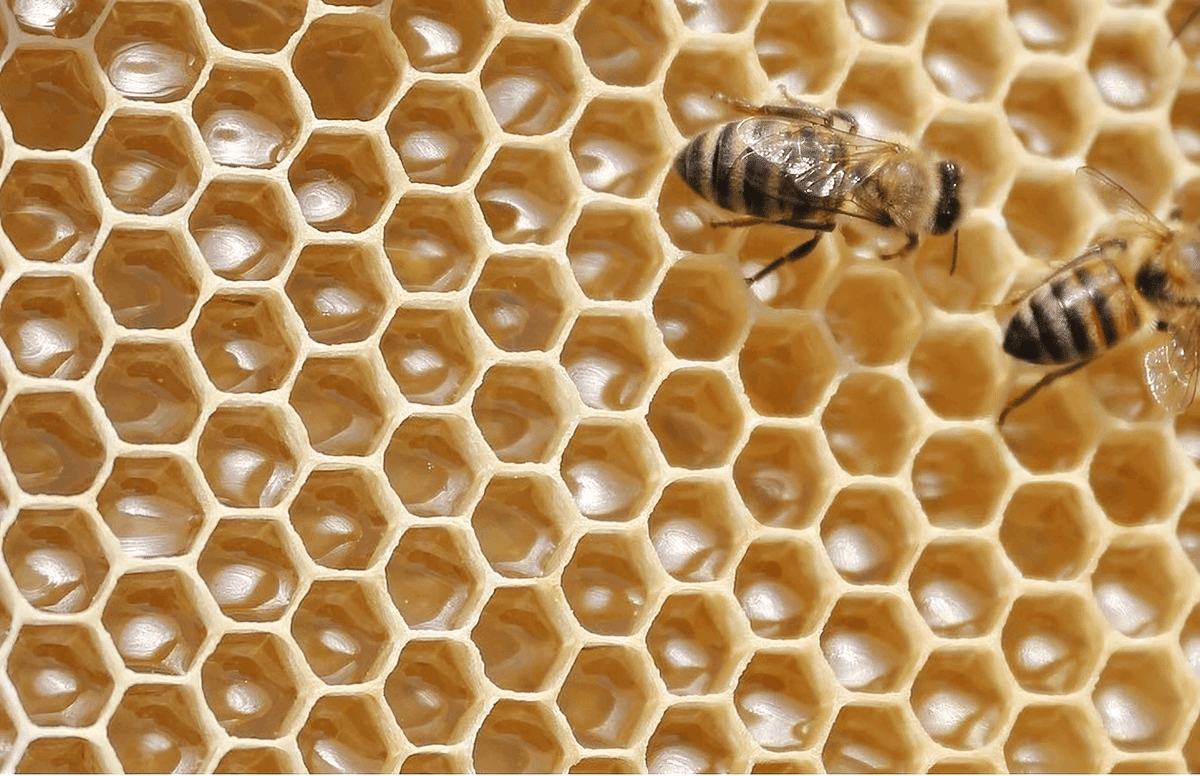

ここでも現実世界を参考にしてみます。みなさんは、蜂の巣に空いている穴が正六角形であることをご存知でしょうか?この構造を「ハニカム構造(honeycomb structure)」といいます。

この六角形の巣穴は作るのに必要な蜜が少なくて済む(正三角形や四角形よりも少ない)上、耐久力に優れます。蜂の巣を作るにあたっては、正六角形で作るのが一番効率がいいわけです。

効率のいいトリオン構造

ハニカム構造と同じように、トリオンにも効率のいい構造があると私は推測しています。もしこの高効率の構造がわかれば、より少ないトリオンで同じ性能のトリガーを作れるはずです。例えば、弾トリガーの弾体の理想的な構造がわかれば、弾体に割くはずだったトリオンの一定割合を噴進剤に回し、威力と弾速を両立できます。或いは単純に消費トリオン量を抑えられます。

また、修のようなトリオン量の少ない隊員でも攻撃の威力を上げ、消費トリオン量の削減による長時間の活動が可能になると思います。

おわりに

今回はトリオンの構造とトリガーの効率化について扱いましたが、いかがでしたでしょうか。東さんが大学で研究しているということもあり、トリオンの構造は以前から気になっていました。今後の技術発展を願うばかりです。

今回の記事はこれで終わりとなります。お読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?