太ったらストック・オプション没収です。攻めるFiNCの資本政策【SO設計編】

noteのモチベーション:FiNCのSO設計が面白い

FiNCの資本政策が持つ2つの側面

1. 規範的な資金調達(「全体像編」で解説)

・ 普通株/優先株の使い分け

・ 全てのラウンドの優先順位が同順位のシンプルな設計

・ ストック・オプション配布のタイミングは必ず資金調達前

2. 実験的なストック・オプション(【SO設計編】で解説)

・ 同一日付で、条件が異なるストック・オプションを複数個発行

・ 会社の意図を強く織り込んだユニークなストック・オプション設計

このnoteではヘルスケア✕テクノロジーの事業を営む株式会社FiNCの、ストックオプションの設計方法について記述する。FiNCの資本政策全体については、前日公開した【全体像編】にまとめている。

理性的な内容だったEquityによる資金調達と対象的に、ストックオプションの使用方法は非常に実験的といえる。このストックオプションについて、以下の順番で説明を行う。

<本noteの構造>

1.ストックオプションとはどのようなインセンティブか

2.FiNCのストックオプションの概要

3.BMI25条件、ニコチン禁止条件のどこが面白いか

「1.ストックオプションとはどのようなインセンティブか」、ではストックオプションについてあまり馴染みがない人が、FiNCのストックオプションの設計を理解するための、前提知識を解説している。

「2.FiNCのストックオプションの概要」では、FiNCがこれまで発行したストックオプションの内容を紹介する。

ストックオプション制度について正しい理解をしている人は、「2.FiNCのストックオプションの概要」以降から読むのが良いだろう。

1.ストックオプションとはどのようなインセンティブか

1-1.ストックオプションについて

スタートアップ企業でよく使われるストックオプションだが、そもそもどんなインセンティブなのだろうか。

ストックオプションは、平たくいうと「会社の株を、将来、付与された時点の価格で購入できる権利」となる。

この権利が何故付与された人に利益をもたらすのか、そして何故インセンティブとして用いられるのか解説をする。

① 権利から得られる利益について

付与後、会社の株価が上がったあとから振り返ると、付与された時点(=つまり、株価が上がる前)の価格で株を買える権利が高い価値を持つことを理解しやすいだろう。

現在の記事で扱っているFiNCを例とすると、創業後最初の調達を行った2014年2月時点の株価は12.5円だが、2018年8月現在の株価は1,320円となっている。

今仮に2014年に戻ることができたら、誰しもこの12.5円の株を買いたいだろう。それを買うことができる権利こそが、2014年に付与されたストックオプションだ。

② インセンティブとして使われる理由

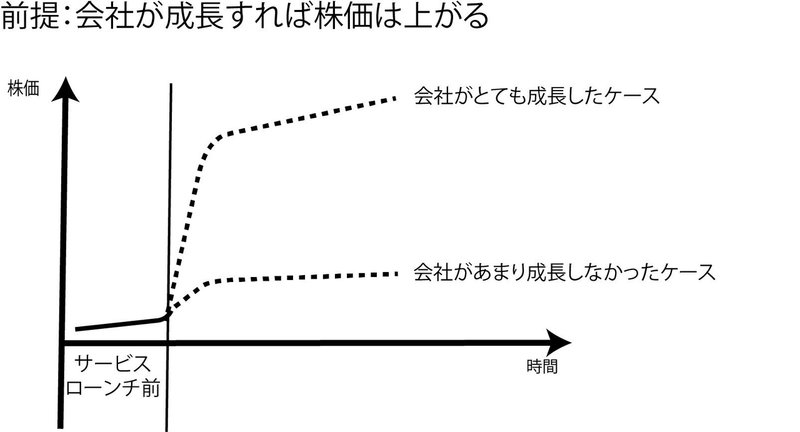

ストックオプションは何故「インセンティブ」として使われるのだろうか。これは、「会社の成長に合わせて株価は上がる」ことで説明がつくだろう。

サービス準備中の、会社の役員や従業員もコアメンバーしかいない時期の企業の株価は、ほとんどの企業の株価も会社設立時からほとんど変化しない。

対して会社が取り組むサービスが固まった後、順当に会社が成長するかは、その企業によるようだ。

クライアントを次々に獲得し従業員も順当に増える企業がある。こういう企業は、当然に株価も上がる(会社がとても成長したケース)。対して、サービスを立ち上げたがいいが、中々クライアントも獲得できず期待ほど会社が成長せず株価が上がらない企業もある(会社があまり成長しなかったケース)。

どちらのケースもよくある話なのだが、この2つの会社を分ける原因の1つは、サービス成長のキーマンとなる人が会社に強くコミットしてくれたかどうかだろう。

会社はストックオプションを付与することで、付与された人が会社に強くコミットし、会社をより成長させてくれることを期待している。

ストックオプションを付与された人は、自分の貢献により会社をより成長(=株価を上昇)させることで、より高い経済的利益を得ることができる。

1-3.ストックオプションの条件

ストックオプションについて理解を深めるために、次に、会社がストックオプションを発行するに際して、どのような条件を付けてストックオプションの設計をするのか解説する。

今回は、FiNCのストックオプションの解説でも用いる、「行使条件」「取得条項」「発行価格」の3つを解説する。

① 行使条件

ストックオプションの設計上、その権利を行使して株を取得するための、行使条件を設定することがある。ストックオプションの保有者は、この条件を満たしてはじめて、権利を行使して株を予定価格で得ることができる。

経営者が行使条件を定める理由について、ストックオプションが付与後いつでも行使可能で株がいつでも換金可能なケースを用いて考えよう。

この場合、付与後に行使価格から少しでも株価が上がったならば、ストックオプションが付与された人は、ストックオプションの行使により利益を得ることができる。従って、このケースだと、付与者に早々に権利行使をされてしまい、長期のコミットが期待できなくなってしまう可能性が生じる。

この、早々に権利行使されると長期のコミットが期待できなくなってしまう問題点を解決することが、「行使条件」だ。

例えば、「付与後2年以上経過すること」かつ「会社が上場すること」ことを行使条件として定めることで、会社が上場するまでの最低2年間付与者に継続した会社へのコミットを期待することができる。

なお、上記で例に上げた、「付与後2年以上経過すること」「会社が上場すること」は、税務上や商慣行上の理由から(この記事では詳細な解説を省略する)多くのストックオプションで行使条件として設定されている。

上記2つの条件以外の行使条件が組み込まれている場合、会社が何かを強く期待してストックオプションを設計していると考えて良い。

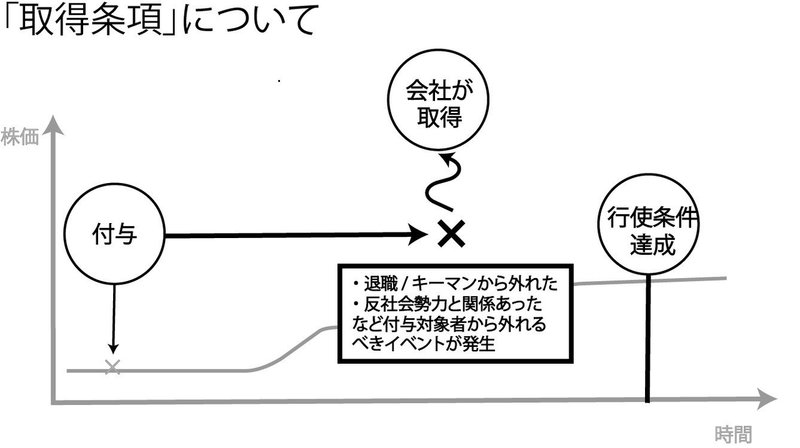

② 取得条項

会社は、ストックオプションを付与することで、その付与者に、長期会社にコミットしてもらうことを期待している。

しかしながら、コミット期間中に、パフォーマンスが著しく悪くなるなどにより付与者がストックオプションを保持するに値しないと判断されることや、役員退任や退職などそもそも対象者が会社を離れてしまうことがある。

この場合、ストックオプションに「取得条項」を設けることで、条項に抵触したイベントが発生した際に、会社はストックオプションを本人から(大抵の場合無償で)取得することができる。

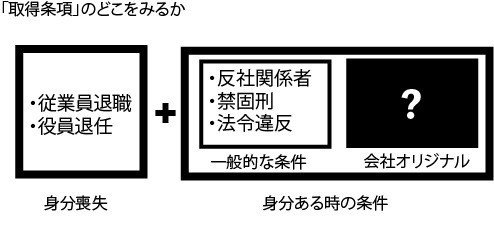

基本的に取得条項は、「従業員が退職した時」「従業員が反社会勢力と関係があるとわかった時」など、トラブル回避のための取得条項はほぼ全てのストックオプションの設計上組み込まれている。

従業員や役員が在職中にもかかわらずストックオプションを会社が取得するケースを、会社独自の規定により設定していることがある。この場合、時に在職中にストックオプションを取り上げるほど、会社がストックオプション付与者に対して強く期待していることがあると伺える。

③ 発行価格

発行価格によりストックオプションは2つに分けられる。

付与するに際し無償で、言い換えると、付与した相手から対価を取らない形で発行する(A)無償ストックオプションと、付与時に金額を徴収する(B)有償ストックオプションだ。

無償ストックオプションのうち、一定の要件を満たすものは「税制適格ストックオプション」と呼ばれる。

税制適格ストックオプションは、税制非適格と比べて権利行使者の税負担が軽くなるため、無償で発行する場合はこの税制適格ストックオプションが主に用いられる。

一方、税制適格になる条件として、「取締役、執行役、使用人(つまり従業員)である個人」が対象であることが定められている。そのため、これらに該当しない人に対しては(B) 有償ストックオプションが付与される。

発行されたストックオプションが無償の場合は、そのストックオプションは内部向け(取締役、執行役、使用人)であり、有償の場合は外部(外注、協力会社)に対しても付与したと考えて良いだろう。

有償/無償まとめ:

(A) 無償ストックオプション

税制適格 取締役、執行役、従業員のみ利用可能

税制非適格 他のSOより過大な税負担が生じるため、あまり使われない

(B) 有償ストックオプション 監査役、業務委託含む全員利用可能

2.FiNCのストックオプションの概要

この章では、本題となるFiNCのストックオプションについて、その発行内容を紹介する。発行内容について、「1.ストックオプションとはどのようなインセンティブか」にて紹介した ①行使条件 ②取得条項 ③発行価格 の3つの観点から解説を行う。

2-1. ストックオプションをいつ発行したか

FiNCはこれまで「第1回新株予約権」から「第13回新株予約権」まで、13種類のストックオプションを発行している。これはFiNCのストックオプションの発行方法の特徴の1つなのだが、1回の発行のタイミングでまとめて数種類のストックオプションを発行しており、おおよそ4回のタイミングで発行を行っている。

最初のストックオプション(第1回新株予約権)は、CTO・CHO(最高人事責任者、現在は退任)・社外取締役を迎い入れたSeedラウンドに発行されている。このラウンドに発行されたストックオプションは、新任役員並びに一部の従業員向けの、標準的な内容となっている。

2回目の発行は、2014年9月から始まったSeries Aラウンドの最後、Series Bラウンドの直前に行われた。この時、第2回〜第6回新株予約権まで、5種類の無償ストックオプションが同日に発行されている。

3回目の発行は、Series Bラウンド内、初回の調達を行った直後の2016年1月に行われている。B種優先株を追加投資したい投資家向けのものと、ヘルスケア事業を共同で行っている企業(ソフトバンク)向けの発行がそれぞれ行われている。

最後の発行となる4回目の発行は、Series Bラウンドの最後、Series Cラウンド直前に行われた。第9回〜第13回新株予約権まで、5種類の有償ストックオプションが同日に発行されている。

2-2. ストックオプションの詳細を知ろう

FiNCが発行したストックオプションのうち、1回目に発行したものは役員・一部の従業員に対するもの、3回目に発行したストックオプションは投資家向け・提携企業向けと、目的が明確で設計もシンプルなものとなっている。対して、2回目ならびに4回目に発行したストックオプションについて、FiNC独自の設計がなされているため、これの詳細について共有したい。

この回では、3つの内容の新株予約権を計5種類発行している。各種新株予約権には、会社独自の取得条項が付されており、このnote内では「BMI25条件」「ニコチン禁止条件」「エンジニア条件」「社内評価条件」という名称を付している。各条項の内容について、1つずつみていこう。

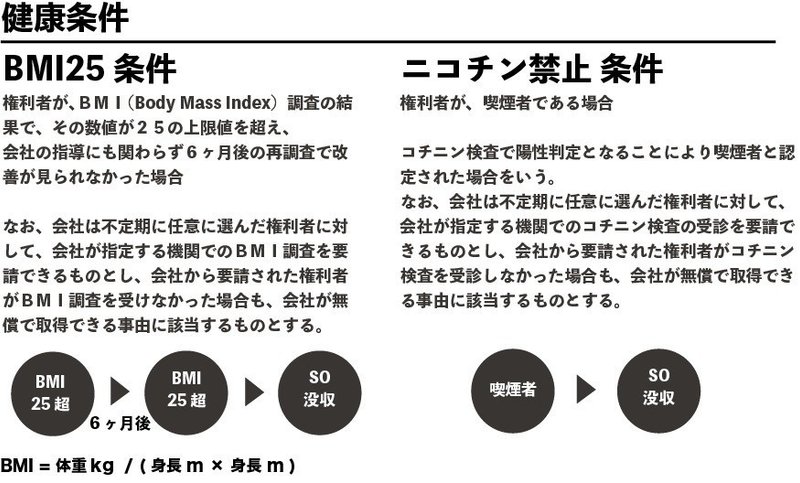

健康状態に関わる取得条項が、「BMI25条件」「ニコチン禁止条件」だ。不定期・任意に選んだ人に対してそれぞれBMIと喫煙有無の調査を実施し、それに反した人については、無償で会社がストックオプションを取得するという条件になっている。

この条件が付された背景について「3.BMI25条件、ニコチン禁止条件のどこが面白いか」にて、別途解説を行っている。

「エンジニア条件」は、第2回新株予約権・第5回新株予約権のみに付された条件だ。FiNCは、元々パーソナルトレーニングジム事業により蓄積された知見を、ITによりスケールさせることを重視しており、優秀なエンジニアを重要視していたことが推測される。

この条項では、入社したエンジニアには、継続してエンジニアとして、技術が発揮できるところで会社に貢献してもらいたい、という意図があっただろうと推測できる。

「社内評価条件」は、以降、主に従業員向けに発行されたストックオプションに必ず織り込まれている条項だ。2015年9月の時点で創業から3年たっているが、この時点で、人事評価制度がストックオプションに影響する形で運用されていることが伺える。

最も、出資先の人事評価制度のアドバイスを送る事例が多いリンクアンドモチベーションから、2014年8月に出資を受けており、早い段階で人事評価制度の構築に着手していた可能性が高い。

これら紹介した条項を使い分け、

・エンジニア条件を入れた第2回・第5回新株予約権はエンジニア向け

・従業員向け条項のみある第3回・第6回新株予約券は他の従業員向け

・何もオリジナルの取得条項を設けていない第4回は、おそらく、

役員や会社が事業のキーとなっていると位置付けている人向け

このように、対象者に応じてストックオプションの設計を仔細に使い分けているのが、FiNCのストックオプションの特徴的な使い方となっている。

なお、第5回は第2回と、第6回は第3回と、それぞれ発行内容は一言一句全く同じ内容になっている。

登記内容が全く同じである以上、本来回数を別にして分ける必要がない。

内情はわからないのだが、第2回・第3回に関する付与手続を1通り終えた後に追加で別の人に割当を検討したケースに、このような発行を行う場合があるため、それに該当する可能性もあるのではないか、と筆者は考えてる。

2回目の発行の約1年後の2016年8月に行われた、4回目の発行について紹介しよう。

第9回は、BMI25条件・ニコチン禁止条件・社内評価条件を用いた社内向けの発行となっている。なお、この発行日と同日の2016/8/31に子会社であるFiNC Online Worksでも、健康条件・社内評価条件を付した有償ストックオプションを同一内容で3種類発行している。社内の人向けのストックオプションとして第9回と合わせて付与を行ったものと見られる。

第10回新株予約権から第13回新株予約権の4種類の有償ストックオプションは、全ての条件が全くの同一のものとなっている。

取得条項に「権利者が新株予約権の要項又は新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合」ストックオプションを無償で会社が取得できる旨定められている。

従業員・役員以外に付与可能な有償ストックオプションを発行していることから、10回-13回に関しては外部の人間に対して付与をして、その契約形態・契約内容に応じて回数(=要項や契約内容)を使い分けている、と考えられる。

この日付に発行されたストックオプションには全て、2018年12月期から21年12月期までの4会計期間において、(連結)売上高26億5000万円に達したら初めて行使可能とする行使条件が付されている。

2017年12月期の売上が約7億円であることから、4年間で売上を約4倍にするという挑戦的な目標設定であるが、現状の資金調達状況鑑みて上場までアクセルを踏むために高めの目標設定をしていると想定される。

3. BMI25条件、ニコチン禁止条件のどこが面白いか

これまでFiNCのストックオプションの設計について振り返っていたが、FiNCはストックオプションを発行するに際して、付与する人間の属性に合わせて詳細に自社で考えて作成した取得条項を使い分けて設計していることが伺えた。

特徴的な取得条項となっている健康条件である「BMI25条件」「ニコチン禁止条件」について、この記事の締めくくりとして補足を入れたい。

最初にこの条件が組み込まれたストックオプションが発行された時期を考えると、2014年8月時点で23人だった従業員が、2016年1月時点で100人(正社員だと50人)と、組織サイズが年々急に拡大している最中であった。

2014年9月には、これまでの経営陣と比較して年齢が高い乗松氏を共同代表として向かい入れている。

トップ人材の加入・急拡大による組織の拡大に合わせて、(遅くとも)この時期の採用では、ビジョンに共有する人を見分けるために、BMI25以下、喫煙者でないことを入社条件として設定している。

FiNCは「ビジョンが共有できているかについて」という定性的な事項の測定を、「BMI25以下、喫煙者でないこと」という、具体的に測定可能な事項におきかえ、入社条件ならびにストックオプションの取得条項の一つとして織り込むことで、人のマネジメントを行っていることが伺える。

FiNCのストックオプションの条件がなぜ面白いか。BMI・ニコチン禁止、というキャッチーな条件が登記されていることが目新しくて面白いのではない。

会社のビジョンを共有していることを、測定可能な情報に落とし込み、登記まで反映する取得条項に織り込んだことが実に面白いのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?