\ 誰でもできる!ビスケット授業/ 「3密」は どうしていけないの? 解説

ビスケットファシリテーターの利根川です。

プログラミング教育のハードルを下げ、子どもたちにとってプログラミングがもっと身近な存在になってほしいと思って活動しています。

ビスケット、ちょっとだけ触って楽しさはわかったけれど、水族館しかできないなぁ

という先生に、ぜひ取り入れていただきたいのが「感染」。

今、とってもタイムリーな話題だけれど、ちょっと難しく感じますかね?

そこで、

\ だれでもできる! ビスケット 授業/

「3密」はどうしていけないの?

というテーマで、簡単に授業に取り入れていく方法について、解説していきたいと思います。

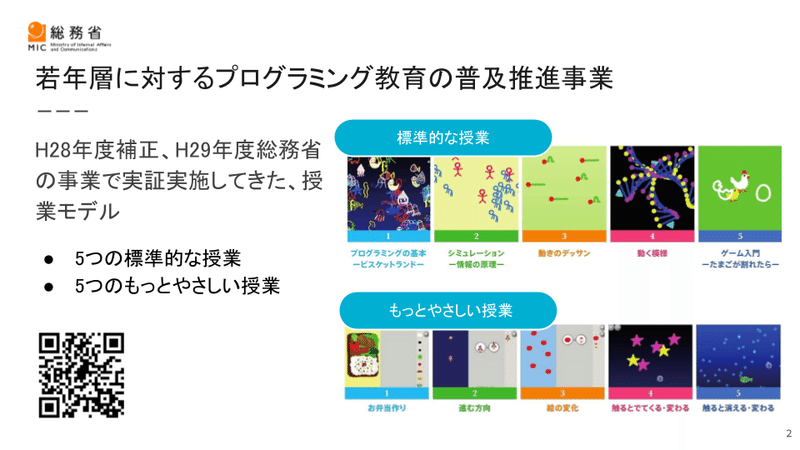

学校でビスケット3 「感染」

ビスケットは学校の授業を行うために必要な「環境」と「資料」が無料で公開されています。

サイトから、台本をダウンロードしてそのまま読むだけで授業が完成します。総務省の実証実験の成果として、授業およびその手順を公開しています。

これらの授業パッケージを「学校でビスケット」といい、今はバージョン3なので『学校でビスケット3』と呼びます。

この標準的な授業 ②シミュレーション ー情報の原理― は風邪がうつる様子をプログラミングすることで、だんだん感染が拡大していく様子を視覚的に理解することができる授業になっています。

また、「良い情報」も「悪い情報」もこの風邪が人に感染していくように、あっという間に拡がるということも間接的に啓発していく内容になっています。

「新型コロナウイルス」の感染拡大防止のために、「3密」を避けろと言われているけど、なんでダメなの?

という子どもたち。目に見えないウイルスが感染していく様子を、ビスケットのプログラミングで分かりやすく解説することができます。

それをビスケット開発者自ら解説してくださっている動画が以下です。

5分くらいの動画です。

ビスケットのプログラムの作り方も説明されているので、先生は

1.学校でビスケット3のコードを取得(授業前がオススメ)

2.ビスケットを起動させる

3.さんかする→コードを入力

4.青②を開く

まで、案内してください。

あとは上記のYouTubeを子どもたちの進度に合わせて、一時停止したり調整するだけ。

ビスケットに慣れている子なら、あっという間にできてしまうかもしれません。その時は、病院をつくったりして「具合の悪い人が病院に行くと、元気になって出てくる」というプログラムをつくる時間にすると、また学びが増えますね。

大人もそうですが、だんだん「密を避ける」という意識が薄れてきてしまう時期でもありますね。そんなタイミングで、ぜひ取り組んでいただけたらと思います。

・・・えっ?これだけ?

ハイこれだけです(笑) 簡単ですから、やってみてくださいねー。

サポートいただけると、やる気がでます(*´▽`*) お役にたてたら、「スキ」と「サポート」とシェアしてもらえたら大感激!! ICTの日常化に向けて、大人ができること。