現代作業療法の原則 前編

前までの投稿は、最近でた、もしくはこれから次々と出る作業療法や作業科学の洋書を紹介するという形だったので、連続して投稿していたのですが、個人的な要件で多忙にしていたら、いつの間にか一月くらい経っていました。

ということで、今回は新しく出た、以下のWillard & Spackman’s OT の第14版をもとに、現代作業療法の原則について書いていきたいなと考えています。いつもの如く、内容は薄いのに長くなるかもですが、最後まで読んでくださると嬉しいです。

より良い作業療法実践を目指して

まず本題に入る前に、皆さんはどのような作業療法をCl(当事者)の方々に提供をし、どのような実践を目指したいかを考えたことはありますか?

以前から、日本ではOBP、作業基盤の実践、作業に根ざした実践も注目を集めてきました。こちらは、アン・フィッシャーの作業で評価し、作業で介入するというOBPもあれば、ADOCなども含めた作業療法評価や作業療法理論をベースに、Clの作業の問題、作業機能障害に対処するOBPの2つがあり、自分を含め、多くの作業療法士の関心を引きました。また最近はOCP、つまり作業中心の実践が、発達領域を中心に注目されてます。似たような概念として作業に焦点を当てた実践、OFPというものもあります。また、EBPという世界中で行われる様々な研究結果を基盤にしながら、Cl(当事者)と協業しながら、より良い実践を目指す実践も注目されてきました。自身もこれらの実践方法を学びながら、または研究をしながら、自分自身もどのような作業療法を提供したいかを真剣に考えてきました。

そうしているうちに芽生えたのが、「世界中の作業療法、作業科学の研究者によって考えられた、現時点でより良いと考えられている作業療法実践」をできるようになりたい、追求したいという思いでした。もちろん、状況と目的に応じて使い分けるのが前提ではありますが…。この思いは、OTPF-4やWillard & Spackman’s OTなどの海外の作業療法の枠組みや世界的な作業療法の教科書を読み込む中で、強くなってきました。というのは、OTPF-4やWillard & Spackman’s OTなどには、世界中の作業療法と作業科学の研究が凝縮されており、作業療法の一つの理想形を表しているものだと考えたからです。

特にWillard & Spackman’s OTは、歴史ある世界的な教科書ということもあり、ここで示された「現代作業療法」の原則は、「現代の作業療法」の理想を表したものの一つであり、「未来の作業療法」の礎になるものの一つと考えています。そこで、以下からは、Willard & Spackman’s OTにある「現代の作業療法」の原則を紹介しようと思います。

「現代作業療法」の原則の変化

Willard & Spackman’s OTの第14版には、「現代の作業療法実践と未来の方向性」という章があります。そしてその章には、現代の作業療法の原則が書かれていますので、それらを紹介しようと思います。その原則とは、以下のとおりです。

クライエント中心、関係性の実践 (Client-centered and relational practice)

作業中心の実践 (Occupation-centered practice)

エビデンスに根ざした実践と実践に根ざしたエビデンス (Evidence-based practice and practice-based evidence)

文化に関連した実践 (Culturally relevant practice)

実践における作業的公正(Occupational justice in practice)

ちなみにWillard & Spackman’s OTの第13版では以下のとおりでした。

クライエント中心の実践

作業中心の実践

エビデンスに根ざした実践

文化に関連した実践

上記のOCPとEBPが以前から共に含まれているのがわかりますね。また、以前の原則と比較すると、「クライエント中心の実践」と「エビデンスに根ざした実践」が進化または改良され、作業科学の概念である「作業的公正」が作業療法実践の中で重要性を増してきたということがわかります。では以下では、各概念について書いていきます。

あまり長くなりすぎてもよくないと思うので、今回は、特に進化、改良があった「クライエント中心の実践、関係性の実践」と「エビデンスに根ざした実践と実践に根ざしたエビデンス」に焦点を当てていきたいと思います。。

クライエント中心の実践、関係性の実践

作業療法は、重要な日々の活動を達成しようとする、つまり作業をする能動的な主体としてのクライエントに焦点を当てることを重視してきました。ただし、近年はクライエントという概念は、個人であることもあれば、作業が相互に関連し合っている家族、あるいは企業で働く労働者のような集団が対象であることもあります。

またトランザクションという概念から、作業が個人だけでなく様々な人々や背景や状況に影響を受けることもわかってきています。そのため、クライエント中心であるためには、当事者だけでなく、当事者と関わる家族や友人、社会経済的地位、文化、その他のコンテクストからなる特定のコンテクストに組み込まれた一人の人間としてクライエントを理解しようと努める必要が出てきています。

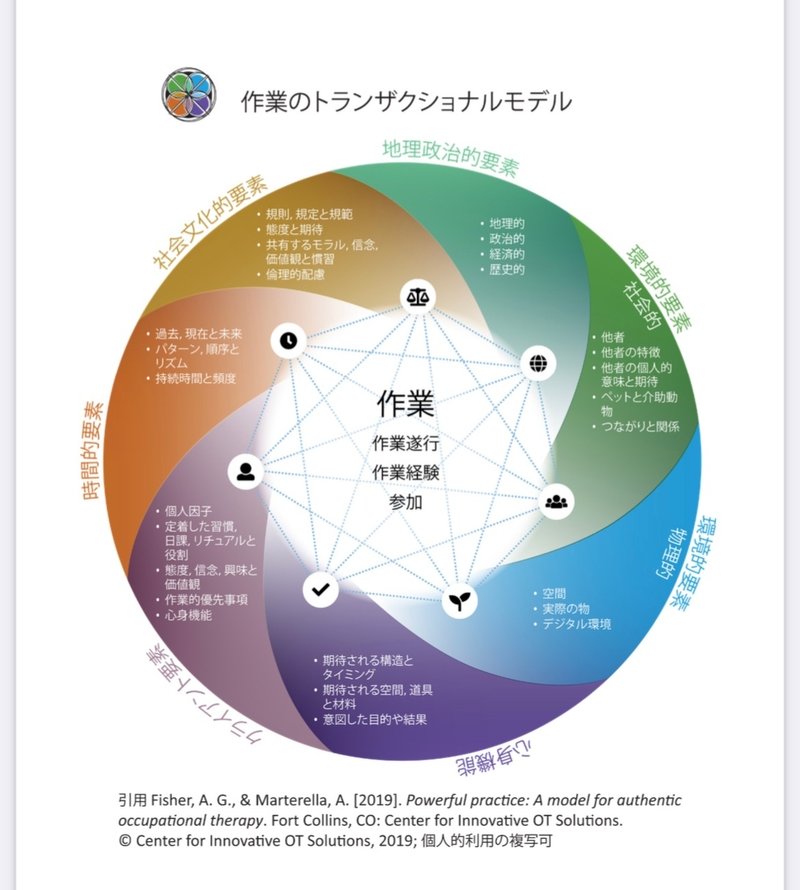

実際、OTPFやトランザクションを論じる作業科学の研究論文、またはトランザクショナルモデルのような作業療法理論でも、そもそも作業は1人で行うことは少なく、他者と共有して行われるもの(共作業と言います)と考えられていることを論じています。

このような図見ると、作業は様々な要素との複雑な関係から成り立っていることがわかります。また、作業を他者と共有しながら行われることが多いことを考慮しても、作業療法士は、クライエントだけなく周囲の人々との関係(家族、親戚、地域の人々、職場の人々、または作業療法士以外の他職種など)や状況、そうした方々の作業なども考慮した実践が必要であることがわかるのではないでしょうか?

これは個人的見解ですが、こうした研究結果や議論、理論を踏まえて、「クライエント中心の実践」は、「クライエント中心の実践、関係性の実践」と変化したのではないかと考えられます。Willard & Spackman’s OTの第14版には、はっきりと理由が書かれているわけではないのですが、様々な文献や研究論文を読んできたことから理解していくと、そのような結論になるかな、と考えています。「現代の作業療法実践と未来の方向性」の章の他の部分で、作業療法士教育において、多職種連携の重要性も増してきていることも指摘されており、そうした面でも関係性の実践の重要性が増しているとも言えるのかもしれません。

エビデンスに根ざした実践と実践に根ざしたエビデンス

Willard & Spackman’s OTやOTPFでも指摘されていますが、現在の医療従事者またはヘルスケア領域では、「現在の最良のエビデンスを意識的、明示的かつ慎重に利用する」ことが求められています。

Willard & Spackman’s OTでは、作業療法士に必要な能力として、介入の根拠を説明し、予測される結果を導き出すための専門的なリーズニングプロセスを使いこなせる能力、研究で明らかになったエビデンスとClの希望や好みを統合する能力を挙げています。同様に、推奨する介入方法や研究のエビデンスを、Clに理解できる言葉で説明できることが必要であるとしています。そして作業療法士はエビデンスに根ざした実践を行うのはもちろんのこと、クライエントが介入の利点、リスク、予測される結果を理解しているということは倫理的要件であり、過去に行われてきたからということで、介入するのは倫理的ではない、としています。

そして作業療法士がEBPを実践するにあたって、3つの課題を挙げています。

・エビデンスに根ざした作業療法を実践するためには、関連研究にアクセスし、評価し、解釈する方法を知っていなければならない。

・複数の情報源から得られたエビデンスを統合し、介入の推奨を裏付ける能力を持たなければならない。

・可能性のある介入とそれに関連する結果を理解したら、クライエントが作業療法への参加について十分な情報を得た上で決定できるように、クライエントとそのケア提供者(家族など)に可能性のある結果を伝える必要がある。

P64より日本語訳し、引用

実際、Willard & Spackman’s OTは、全編に渡って、世界中の研究論文によるエビデンスによる最新の知見はもちろん、今後の実践や研究の課題なども書いてあります。またOCPやOBPを行うための重要な道具である作業療法理論を使用する際にも、科学的に実証された命題と、実証されてない仮定は何かを分けること、理論を使うことによって得られるであろう結果の予測を論理的に導き出すことを求めています。(適切であると考えられる)OCP(またはOBP)を行うためには、様々な研究による知見とそれを使いこなすリーズニングや論理的思考、そしてClや状況に合わせる柔軟性、または新しい知見をどんどん取り入れていく好奇心が要求されていると考えられます。

そして、出版された文献や研究論文だけでなく、実践で収集した介入と結果のデータ(実践にねざしたエビデンス)を保管し、自身で適切にそれらを解釈できるようになることも重要としています。というのは、実践でのデータは、コンテクストを含んだデータではあるものの、その蓄積は、「何が、誰にとってうまくいき、うまくいかなかったのか」を提供する豊富なデータであり、意思決定のための情報になるとしているからです。

Willard & Spackman’s OTには、「Clの何をどのように評価するか」の章もありますが、「実践で得られた結果をどう解釈するか?」ということを書いている章もあります。まさに「エビデンスに根ざした実践」だけでなく、「実践に根ざしたエビデンス」を重視しようとしていることが伺えます。日本でも熱心な作業療法士の方々は、事例報告を書いていたりすると思いますが、今後は、事例報告や自身の介入、実践データを分析するみたいなことも重要になるのかもしれません。

まだ深く読み込んでないので、細かいところまでは全く理解できていませんが、求めている作業療法の理想の高さが、非常に窺えるところです。全編に渡って、様々な事例のストーリーや著者のエッセイも多く書いてあり、哲学的思考も求める一方で(Art)、科学的思考や論理的思考、様々な研究結果などの知識(Science)を要求するので、まさに「作業療法はArt & Science」だなあと実感します。もちろん、アメリカの医療制度や文化の影響もあるのかもしれませんが…。そういう意味では、今回は取り上げませんが、社会経済的環境、状況や文化的影響などもあるのかもしれませんね。

終わりに

今回は、前置きが長くなり、Willard & Spackman’s OTの第14版にある現代作業療法の原則の中の「クライエント中心の実践、関係性の実践」と「エビデンスに根ざした実践と実践に根ざしたエビデンス」に焦点を当てて、書きました。ここまで書いてきたものを読んだ皆さんは、Willard & Spackman’s OTの第14版が示そうとしている「現代作業療法の理想形」の一つの一端を知って、どう感じましたか?自身の実践や皆さんが知っている作業療法と比較してどう違っていましたか?是非、皆さんの意見や感想を聞いてみたいところです。もちろん理想の形は、多様だと思うので、これが唯一の理想形ではないというのは留意した上で考えてくださいね。

自分自身は、専門性の向上と、今後行う予定の私的な勉強会の準備として、最近、Willard & Spackman’s OTの第14版やその前の第13版を基に、作業療法をインストールし直すというか、アップグレードをしようと頑張っているのですが、あまりに知らないことが多いことと、理想の高さに、ただただ打ちのめされそうです。海外の教科書のレベルが高いといっても、学問や研究上の理想と、実践は異なるだろうなとも思います。海外のOTだから、日本よりもハイレベルな介入や実践、研究をしているとは限らないだろうとも思います。

ただ、今後はこの基準の教科書を学んだ作業療法士たちが後輩として次々と来ると思うと、ただでさえ、作業療法士としての才能もセンスも足りてないのに、技術や知識まで追いつかなくなると、「自分は今に不要な存在になってしまわないかな、怖いな」と思うことがあります。ただ、アメリカなどでは、作業療法士になるためには、博士号取得が必須になる時代が迫っているので、作業療法士が専門職として求められる専門性は高くなる一方だと考えられます。日本はどうなるでしょうか…?

ただ学んでいくにあたって、教わる内容のレベルの高さに打ちのめされたネガティブな面だけでなく、ポジティブな面もありました。それは、「作業中心の実践」、「作業中心の実践とエビデンスに根ざした実践」、「多職種連携の重要性」、「関係性の実践」というのは、大学院の研究室で指導教員の先生方の指導、または自身や先輩方、後輩たちの数々の研究で学んだことでもありました。もちろん全てではないですし、僕自身が深く理解できていたわけでもないですが、大学院で学んだことは確かに現代の作業療法や未来の方向性と合っていたんだなあと確認することができました。改めて指導教員の先生方、素晴らしい先輩方、後輩に感謝です。

近いうちに、他の原則、「作業中心の実践」,「文化に関連した実践」、「実践における作業的公正」もまとめて書いていきたいと思うので、実際に居るかどうかはわかりませんが、関心がある方は、少々お待ちください。 そして、ここに書いてあることは本当かなと思う方、探究心が旺盛な方は是非、参考文献に文献名と該当ページを示しておくので、自身で確認してみてください。そして、もし自分の理解に間違いなどがある場合は、是非教えてください。お願いします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

参考文献

Coppola, S., Gillen, G., & Schell, B. A. B.(2024). Contemporary Occupational Therapy Practice and Future Directions In G. Gillen & C. Brown (Eds.), Willard and Spackman’s occupational therapy (14th ed., pp. 54–70). Wolters Kluwer.

American Occupational Therapy Association. (2020a). Occupational therapy practice framework: Domain and process (4th ed.). American Journal of Occupational Therapy, 74(Suppl 2). https://doi.org/10.5014/ajot.2020.74S2001

引用文献

Coppola, S., Gillen, G., & Schell, B. A. B.(2024). Contemporary Occupational Therapy Practice and Future Directions In G. Gillen & C. Brown (Eds.), Willard and Spackman’s occupational therapy (14th ed., pp. 64). Wolters Kluwer.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?