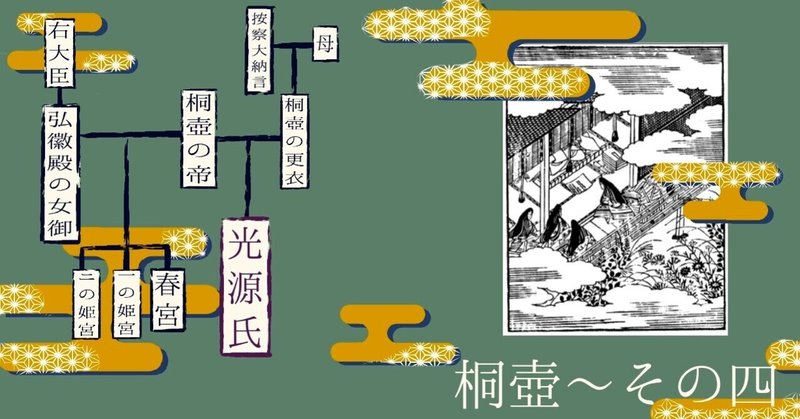

抄訳・源氏物語〜桐壺 その四〜

更衣の葬儀も終わり、実家では更衣の母が悲しみに打ちひしがれる時に、内裏から使者が来た。帝は更衣が生きているときに、「女御」と呼んでやれなかったことが心残りだったと思われて、従三位の位を贈るとの宣命を読み上げた。更衣の母は嬉しさよりも悔しさの方が勝り、嘆き悲しんだ。

帝の心はもっと上の位でも。と思っていたが、流石に非難する者が多かったので、心の中だけで「后」と思うようにした。

生きているときは帝の寵愛が深く、嫉妬していた帝付きの女房たちの中には、亡くなってから桐壺の更衣の優しさや、美しさなどを思い出し、心から寂しがっている者もいた。

四十九日の法要が終わって、時が過ぎていっても帝の心はどうしようもなく、虚しく寂しい気持ちのままでいた。嘆き悲しんでいるばかりの帝を見て、

「亡くなってからも、こんなに人の気持ちを不愉快させるほどの寵愛ぶりだこと」と、弘徽殿の女御は容赦なく言い放っていた。

帝は寂しさを紛らわすために第一皇子にあっていても、会えない若君のことを思い出してしまって、余計に寂しさを募らせるだけでした。

帝の悲しさは深く、もう誰も清涼殿に呼ぶこともなく、気の置けないお気に入りの女房を四、五人を側に置いて話をするだけであった。

〜尋ね行く幻もがなつてにても魂のあかりをそこと知るべく〜

(亡くなった人を探しに行けると言う幻術士がいてくれれば、人づてでも、あの人の魂のありかはどこかと尋ねることができるのに)

と、寂しい歌を書かれたり、「天にあっては比翼の鳥となり 地にあっては連理の枝とならんと誓い合った仲なのに、なぜ私は一人になってしまったのか」と、嘆くばかりで、公務にも障りが出るほどの失意の中にいた。

帝がこのように落ち込まれていても、弘徽殿の女御は月が美しいからと御殿で管弦の遊びなどをしている。

亡くなってもまだ帝の心を離さない更衣に対する当て付けで、負けず嫌いの性格がこのような嫌な態度をさせるのであった。これには殿上人や女房なども配慮のない方だと思って見ていた。

月日が経って少ししっかりしてきた若君が帝に会うために度々宮中に来たりしていた。まだまだ小さな皇子であったがこの世のものとは思えないほどの美しさに、宮中にいる者たちは「神隠しに合うのではないか」と心配するほどだった。

帝は翌年の春に第一皇子を春宮に決めた。だが本心は第二皇子の方にと思っていたが、誰に打ち明けたり、相談することなどはできない。

後ろ盾のない第二皇子を春宮にしては世間が承知するわけもなく、また危険でもあると判断したのである。

「あれほど可愛がっておられてもやはり春宮にはできないものなのですね」と世間は言って、弘徽殿の女御も安心したようだった。

桐壺の更衣の母は死んだ娘の所に行きたいと願うようになってしまい、とうとう本当に亡くなってしまわれた。

若君はもう六歳になっていたので、母親の時とは違い、おばあさまを恋しがって泣いていた。

続きは

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

妃に与える位は亡くなった後からでも贈ることがある。

桐壺の更衣は亡くなった後に「女御」にはなった。

でも母親からしたら生きている時に女御にしてくれていたら、あんなに酷いいじめにあうことも、亡くなることもなかったのに。と思って悔し気持ちになるのもわからなくはない。

「在天願作比翼鳥 在地願為連理枝」中国の長唄「長恨歌」に出てくる一節。

更衣が楊貴妃のようだと言われたりして、源氏物語の中にはこの「長恨歌」がよく出てくる。唐代の玄宗皇帝と楊貴妃の悲恋の物語を唄にしたもの。いつの時代でも悲恋ものは好まれるのかな?

源氏物語ではこの後、更衣の母のどれだけ悲しんだかが長々と書かれています。野辺へ向かう途中で車から落ちそうになって、お付きの女房たちに

「ほら、言わんこっちゃない」的に言われたり、帝から派遣された靫負命婦に愚痴や娘が亡くなった悲しさや悔しさをぐちぐちと話したりしているところは

カットしました。ごめんなさい。

サポートしていただければ、励みになります。よろしくお願いします。