抄訳・源氏物語〜桐壺 その八〜

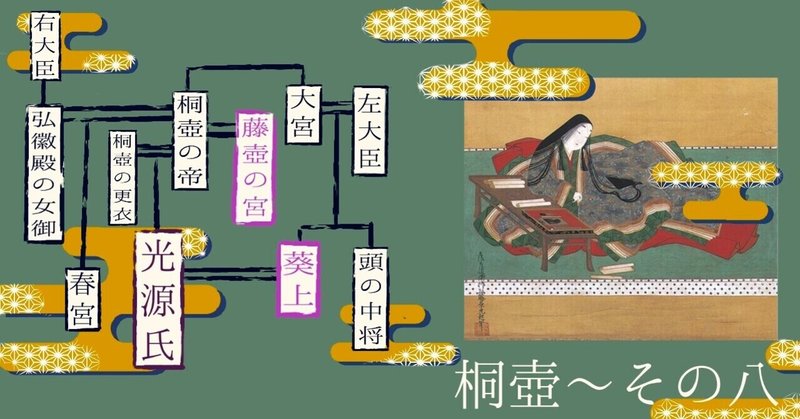

元服の式の夜、源氏は左大臣家の婿となった。

左大臣家では、他と比べようも無いほどの、盛大な婿取りの儀式が行われた。

とても若く高貴な美少年の婿を、左大臣はとても可愛く思った。

姫は4歳年上の16歳。葵上と呼ばれている。

葵上は自分が源氏よりも年上であることを恥じらって、不釣り合いなのではないかと思っていた。

左大臣家は帝の信頼も厚く、勢力を持っている上に、左大臣の妻は帝の同腹の妹。どこから見ても正真正銘な由緒正しい家柄。

そこへ今度は、帝の愛息の源氏が家族として加わったので、将来を約束されている人物でもある、春宮の外祖父の右大臣よりも、左大臣の方が圧倒的な勢力を持つことになった。

左大臣には妻や妾の間に生まれた子供たちがたくさんいる。その中に、

葵上と同じ内親王の母から生まれた息子がいるが、こちらも源氏と同じように若く美しく若者なので、右大臣家は左大臣家とあまり良い間柄では無いが、生まれも立派な若者を他に取られたく無いので、右大臣の娘で、弘徽殿の女御の妹でもある四の姫の婿として迎えている。両家ともに理想的な婿がいるのであった。

元服したとはいえ、まだまだ源氏を自分の側から離したくない帝は、いつも内裏に源氏を呼び立てる。源氏はなかなか妻の家でゆっくりと過ごすことも出来ないが、源氏は源氏で少しでも後宮にいて、藤壺の宮の気配を感じたいと思っていた。

源氏の心の中にはいつも藤壺の宮がいる。彼女のことを他の人とは違うと思って恋しがっている。「藤壺の宮ような、素晴らしい女性は他にはいないのか。あの方と同じような人と結婚がしたかったのに。葵上は大切に育てられてはいるが、特別な気持ちにはなれないのだよ」と、幼心でとても苦しい物思いに悩んでいました。

元服した源氏を藤壺の宮はもう昔のように御簾の中には入れてくれない。

宮中での遊びの中で、琴や笛の音の中に懐かしい彼女の音が紛れてはいないか、誰かと話している、彼女の優しい声が、かすかにもれて聞こえないかと、期待してしまう、唯一の楽しみである、宮中での宿直ばかりが好きだった。

帝が用意してくれた御所の桐壺の部屋を使って五、六日は宿直をし、二、三日は左大臣家へ行くなどしていた。

左大臣もまだ子供だから仕方がないと思って責めもせず、若夫婦の女房にはすぐれた者を用意し、気に入りそうな遊びなどを考えて大事にしていた。

そして、帝が更衣の実家を修繕し、元からあった築山のあるよい庭に、大きな池などを作ってかなり立派な屋敷を作らせた。

これが二条院で「この思い入れのある立派なお屋敷で、自分が理想と思う妻と一緒に暮らすことができたら良いのに」と源氏はため息をついていた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この時代は妻問婚(つまどいこん)で夫が妻の家に通う、通い婚。

夫は実家から妻の家に夜に行って、朝方に帰る。なので嫁姑問題はありません。

でも、正妻の場合は男がそのまま妻の家に同居することもあったそうです。

妾や愛人がいる人は自分の実家から通う結婚の方が、都合が良かったでしょうね。

源氏の願望の「自分に新居に愛する理想の妻と一緒に暮らす」と言うのは、

当時の政略的な婿取り結婚が一般的な時代の中で、斬新でロマンチックなものだったらしい。

現在でも新築の一戸建で、夫婦だけで暮らすのは理想的な結婚生活ですが。

ここから、源氏には正妻(葵上)がいながら、夫婦仲がうまく行かなくて、さらに藤壺の宮のような理想的な女性を求めて、さまよってしまう物語の始まりとなります。

葵上は内親王の娘として生まれたので、将来は皇后になれるようにと、家のみんなにかしずかれて、大切に育てられた深窓の令嬢です。

だからいくら帝の愛息と言っても、皇族から離れて臣下になった4歳も年下の源氏には、なかなか心を開いてくれません。

この正妻のつれない態度で、源氏はより一層、藤壺の宮への憧れと懐かしさで胸が一杯になってしまうのでしょうね。

しかもお父さんの嫁って。禁断の愛ですやん。昼ドラですやん。

ドロドロの予感しかありません。

サポートしていただければ、励みになります。よろしくお願いします。