アザラシに涙は必要か?

眼というのは不思議な臓器です。海から陸上に進出してきた私たちの祖先ですが、目を守るために涙を流すことのできる機能を持ちました。陸の世界の物理的な障害や乾燥から、デリケートな眼の表面の細胞を守るためです。

陸上で哺乳類も進化してきましたが、今から3000万年から6000万年前にかけて、いったん陸に上がった動物の中から海にもどる動物たちがでました。それがアザラシやアシカの仲間(鰭脚類ききゃくるい)やイルカやクジラの仲間です(鯨偶蹄類くじらぐうているい)。

涙というのは、海を出た私たち陸棲の生き物にとって必要なものです。でも、また海に戻った私たちの仲間の哺乳類ではどうでしょう?周りにたくさんの海水があるのに、涙はまだ必要でしょうか?

2013年にボストンの獣医師の先生が調べた論文があったので読んでみました。

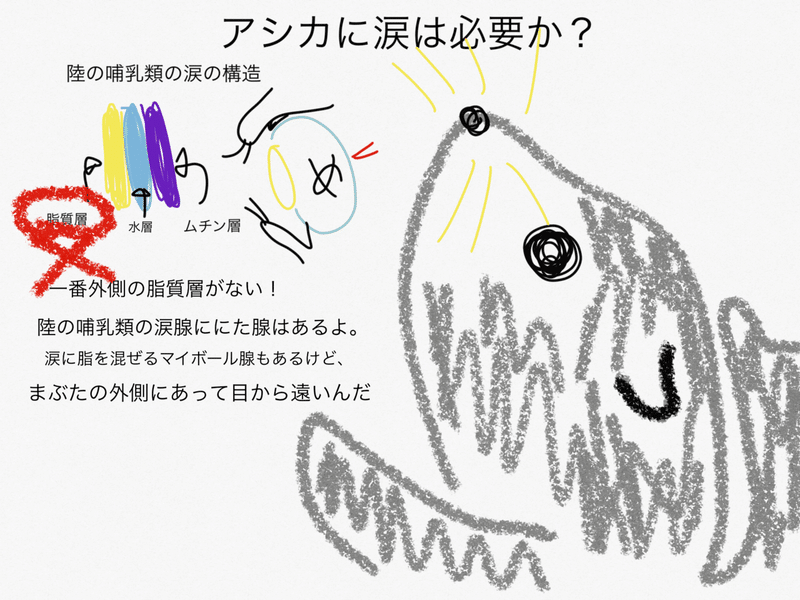

通常、私たち陸にすむ人間では涙は外側から脂質層・水層・ムチン層の3層で構成されています。この脂を分泌するのがマイボーム腺というまぶたにある分泌線です。しかし、アシカではマイボーム腺があるにはあるのですが、眼から離れた外側にこの腺があります。そのためか、涙液の成分の調査では陸の哺乳類では一番外側にいて水分の蒸発を防ぐ役割をしている脂質層が検出されなかったというのです。

他にも2つの分泌線がみつかりました。陸棲の哺乳類が持つ涙腺と似ている構造をしているため、海の中でも涙液に近い物質を分泌している可能性はあります(その証明まではこの論文ではされていませんでした。)

今まで海に棲む哺乳類の涙は目を保護するため油分が多く、水をはじく性質だと思われていましたが、この研究によって水を弾かず、まわりの海水になじむ性質であることが示唆されました。

また、涙の成分に関しては炭水化物とタンパク質の比率は陸棲の哺乳類である私たちよりも比率が高かったというのです。この論文ではその意義まで考察されていませんが、海水との濃さを調節したりするのに使われていたのかもしれませんね(浸透圧の調整?)。

アシカでも涙腺に似た分泌線はあるとのことですが、陸の哺乳類よりは少ないかもしれませんね。やはり生き物はそれぞれが体内に小さな宇宙ともいうべき不思議さ、驚きを内包していますね。

さらに詳しく読みたいからは参考に記載した論文をご覧ください。

クジラなどとアシカでは分泌線や涙の性質が違うようですが、それはまたいずれ別の論文を読んだ際にご紹介しますね。

参考

Characterization of ocular gland morphology and tear composition of pinnipeds Robin Kelleher Davis, Ph.D.

Vet Ophthalmol. 2013 July ; 16(4): 269–275.

涙のなかの長い脂質がドライアイの防止に重要―新しいドライアイ治療薬の開発に期待― https://www.amed.go.jp/news/release_20180118.htmlより引用

犬や猫、ウサギの獣医師です。色々と勉強中の身ですが、少しでも私の経験や知識を飼い主さんや動物に還元していきたいと思います。